Dieses Jahr 1989 ist in kultureller Hinsicht weithin geprägt vom 200. Geburtstag der Französischen Revolution.

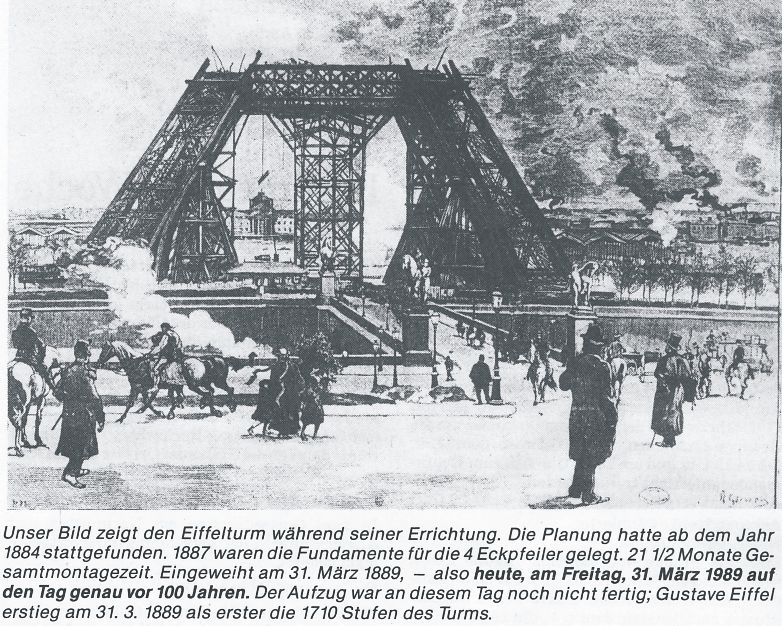

Dem 100. Jahrestag des Sturms auf die Bastille verdankt Paris sein wohl berühmtestes Wahrzeichen, den Eiffelturm.

Mit seiner Errichtung wurden damals jedoch auch Ziele verfolgt, die über die Erinnerung an die Große Revolution hinausgingen:

Der geniale Turm des Ingenieurs Gustave Eiffel (1832 — 1923), was 15.000 vorgefertigten Eisenteilen gitterförmig zusammengenietet, mit bis dahin unvorstellbaren über 300 Metern das höchste Bauwerk der Welt, sollte der absolute Clou der an Superlativen ohnehin nicht armen Weltausstellung von 1889 auf dem Pariser Marsfeld werden.

Gustave Eiffel, der vorher schon Großbrücken in wegweisender Eisenkonstruktion gebaut hatte, dokumentierte die ungeahnten Möglichkeiten des beginnenden technischen Zeitalters. Daß diese auch heute noch erstaunliche technische Großtat einherging mit einer zwar durch und durch rationalen, doch von vollendeter Eleganz bestimmten Linienführung, macht den andauernden Ruhm und auch den Reiz des Eiffelturms aus.

Doch was uns heute geradezu als Symbol für französischen Esprit gilt, was wir auch als schön empfinden, veranlaßte bereits ab 1895, also nur 6 Jahre nach der Errichtung des Eiffelturms, zahlreiche Künstler und Intellektuelle zu einer beispiellosen Kampagne gegen dieses ihrer Ansicht nach scheußliche Monument der Ingenieurbauweise und gegen die seelenlose Technisierung der Architektur, die — weil aus der Sicht dieser Künstler gegen den Menschen gerichtet — nie und nimmer als Kunst angesehen werden könne, und deshalb aus dem Stadtbild ausgemerzt werden müsse.

Heute, 100 Jahre später, ist diese Kontroverse zwischen technischem Fortschrittsglauben und der Bewahrung der menschlichen Dimension zum Generalthema unserer Zeit geworden.

Die radikalsten der Eiffelturmgegner forderten den totalen Abriß, andere befaßten sich mit »humaneren«, symbolistischen Umgestaltungsideen.

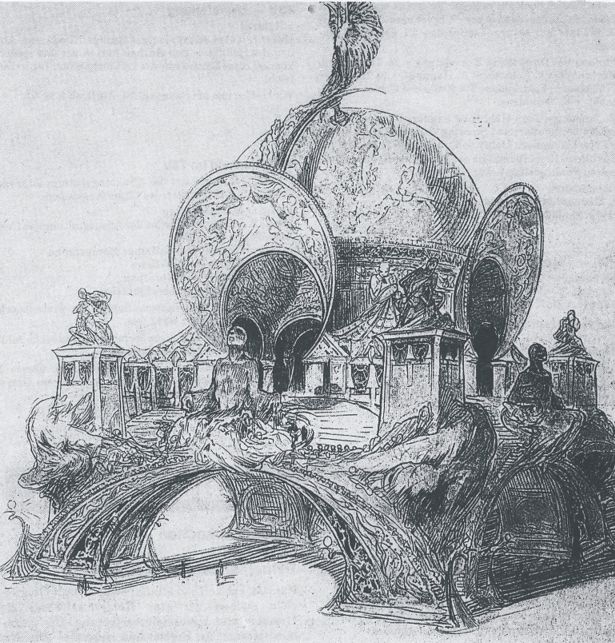

Wir möchten hier in einem gemeinsamen Beitrag des Heimatvereins Oberkochen und des Vereins für Städtepartnerschaft den Umgestaltungsentwurf des tschechischen Jugendstilkünstlers Alfons Maria Mucha (1860 — 1939) aus dem Jahr 1897 vorstellen, der den Eiffelturm bis zur ersten Etage abbrechen wollte, um daraus und darauf einen »Pavillon de l’Homme«, ein der Erde und dem Menschen gewidmetes und gegen die Technisierung gerichtetes Denkmal, zu errichten.

Es muß uns nachdenklich stimmen, daß Mucha mit seinen diesbezüglichen Ideen schon vor 100 Jahren den Menschen in den Mittelpunkt stellte, — zu einer Zeit, in der alles nach Technik rief. Gerade in Oberkochen sollte der Gedanke, daß Technik viel, jedoch nicht alles ist, noch viel starker ins Bewußtsein rücken, vor dem Hintergrund, daß exakt in jener Zeit auch hier in Oberkochen die grundsätzlichen Weichen für eine Industrialisierung und eine Technisierung gestellt waren und wurden, — genausosehr jedoch auch vor dem Hintergrund einer höchstentwickelten modernen Technik in vielerlei Bereichen.

Zu den Aufgaben des Heimatvereins gehört es auch, darauf hinzuwirken, daß die wenigen übriggebliebenen Zeugnisse der Oberkochener »Gründerzeit« wie man die Zeit nach 1879/71 nannte, erhalten bleiben. So vieles ist schon für immer verschwunden.

Der Jugendstilkünstler Mucha ist übrigens in der interessanten Plakatausstellung »Die Frau in der Werbung« der Staatsgalerie, die im Augenblick im Rathausfoyer gezeigt wird, mit besonders sinnlichen Plakaten vertreten. Mucha stellte die Frau jedoch nicht wegen ihrer Werbewirksamkeit in den Mittelpunkt seiner Kunst, sondern aus dem Bewußtsein heraus, daß die Frau in der Natürlichkeit ihrer Symbolgehalte der beste Ausdruck im Widerstand und im Kampf gegen die zerstörende Technik sei.

Wir bringen hier eine Abbildung des zweiten Entwurfs von Mucha für die Umgestaltung des Pariser Eiffelturms von 1897; die Originalzeichnung befindet sich in der Prager Nationalgalerie. In der Beschreibung der Entwurfszeichnung beziehen wir uns auf die 1980 anläßlich der Mucha-Ausstellung auf der Mathildenhöhe in Darmstadt verlegten Retrospektive »Jahre des Ruhms 1895 — 1905«, S. 172.

Die Grundidee Muchas ist, den unteren Teil des Eiffelturms als Grundlage für ein neues Gebäude zu benutzen, das mit gigantischen Statuen geschmückt und von einem Globus überwölbt wird, dessen kolossaler Maßstab in der Relation zu den winzigen Silhouetten der Besucher erkennbar wird. Gewaltige reliefgeschmückte Mondsicheln überspannen die Eingänge des zentralen Globus-Kuppelraums. Das Programm der allegorischen Skulpturen: In der Mitte der Fassade erhebt sich ein Mensch aus der Erde, »er personifiziert die arbeitende Natur, den geballten, noch nicht von den niedrigen Instinkten befreiten Auftrieb der menschlichen Kräfte«, oben ragt der »Genius der Erde« empor, der den Schutz der Gottheit anruft. Die anderen Skulpturen: Der noch unbewußte Mensch, dessen Blick mit einer Augenbinde verschlossen bleibt; der Genius an seiner Seite mustert ihn mitleidig. Etwas weiter hat der Mensch seine Binde verloren, er beginnt, sich selbst zu erkennen. Auf der anderen Seite des Monuments: Der Tod — eine Frau fällt ins Nichts zurück, ihre Seele fliegt davon; eines der Reliefs auf der Mondsichel ist symptomatisch für das humanistisch geprägte Weltbild Muchas: Es zeigt die Genesis der menschlichen Wesen, die aus dem Schlamm kommen, um das Erhabene zu erreichen.

Wie sollten wir, die wir heute schon die von Mucha geahnten Schattenseiten der Technisierung erfahren, sein Grundanliegen nicht verstehen! Und dennoch: Wer wollte schon sich auch nur vorstellen mögen, an Stelle der filigranen, im silbrigen Pariser Licht changierenden Silhouette des Eiffelturms erhöbe sich heute das bedeutungsschwere Monument Muchas?

Rudolf Heitele

Dietrich Bantel