Selten ist ein Bericht auf so viel Interesse gestoßen und noch seltener hatten wir so viele Rückkoppelungen wie zu unserem Bericht »Der Motschenbach« (Wilhelm Georg Motschenbach) in BuG 584 vom 22.07.2011 erhalten.

Im Folgenden können wir diesen Bericht um viele interessante Details ergänzen, und weitere Vorurteile und Fehler korrigieren, — Informationen zu einem vielleicht einfachen aber dennoch markanten Bürger Oberkochens aus vermeintlich längst vergangener Zeit.

»Der Motschenbach« stammt, wie Kurt Linert berichtet, aus Neuern Kreis Klattau in der ehemaligen CSR (heute Klatovy, CR). Seine Eltern hatten dort eine Apotheke (kein Augenoptikergeschäft). Schon als kleiner Junge half er im Geschäft und im Labor aus, das zum elterlichen Geschäft gehörte. Er experimentierte gerne, auch ohne Erlaubnis, mit diversen Chemikalien aus den hintersten Schubladen des elterlichen Geschäfts herum, bis er sich eines Tages durch eine Unachtsamkeit beim Hantieren mit einem Reagenzglas eine Säure ins Gesicht spritzte, was ihn fast 80% der Sehkraft des linken Auges kostete. Auch das rechte Auge hatte starken Schaden genommen. Im Lauf der Jahrzehnte war er auf dem linken Auge praktisch blind, die Sehkraft des rechten Auges betrug noch um die 15%. Nach eigener Aussage habe er die letzten Jahre nur noch »wie eine Biene« gesehen. Herr Herbert Hahn schreibt: »Von der leeren Augenhöhle gab das geschlossene etwas eingefallene Augenlid nur einen schmalen Spalt frei.« Dass der Motschenbach eine Captain-Flint-ähnliche Augenklappe getragen hat, ist, wie bereits im letzten Bericht festgestellt, ein reines Gerücht.

Wann der Motschenbach genau nach Oberkochen gekommen ist, konnte nicht ganz klar festgestellt werden – es muss aber wohl bald nach Kriegsende gewesen sein. Fest steht, dass man im Internet, wenn man »Neuern- Kreis Klatau« eingibt, aus einem umfangreichen Augenzeugenbericht zu den Jahren 1945/1946 von den katastrophalen Zuständen vor und während der Vertreibung der Deutschen bis zum Einmarsch der Amerikaner in Neuern erfährt. Bereits Ende 1946 sei der »Vorgang der Vertreibung der Sudeten-Deutschen« in Neuern abgeschlossen gewesen.

Es gibt zwar eine Aussage, derzufolge »der Motschenbach« zunächst im Oberkochener »Armenhaus« (wo heute auf der rechten Kocherseite die Gebäude Müller/Glaser stehen) untergebracht war. Diese Erinnerung eines Zeitzeugen konnte jedoch niemand sicher bestätigen. Dagegen gibt es zwei Zeitzeugen, (Frau Elisabeth Erbe und Kurt Linert) die wissen, dass Wilhelm Motschenbach in der Heidenheimer Straße im Bereich der alten kleinen Häuser gewohnt hat, die in den Fünfzigern einem Fabrikgebäude der Firma Bäuerle (heute Norma) weichen mussten. Frau Erbe, die von 1947 – 1950 bei Zeiss in der Buchhaltung beschäftigt war, berichtet sehr anschaulich:

»Als im Juni 1948 die Währungsreform kam, wurde von der Firma Carl Zeiss das halbe Junigehalt bzw. Lohn in Reichsmark ausbezahlt, die 2. Hälfte in DM. Eine Kollegin bat mich, einen Umschlag mit den restlichen RM zu Herrn Motschenbach zu tragen. Dieser wohnte damals in der Heidenheimer Straße in einem Haus, das es jetzt nicht mehr gibt… Ich betrat das alte Haus und kam in ein noch ein älter wirkendes dunkles Zimmer, in dem H. Motschenbach saß. Mir war in dem düsteren Raum schon etwas mulmig zumute, zumal H.M. mich auch noch anbrummte. Beim Verlassen des Hauses guckten mich auch die Leute vielsagend an. — Herr Motschenbach muß also im Jahr 1947/48 bei Zeiss gearbeitet haben.«

Dass M. in der Gießerei bei Bäuerle gearbeitet hat, konnte niemand bestätigen.

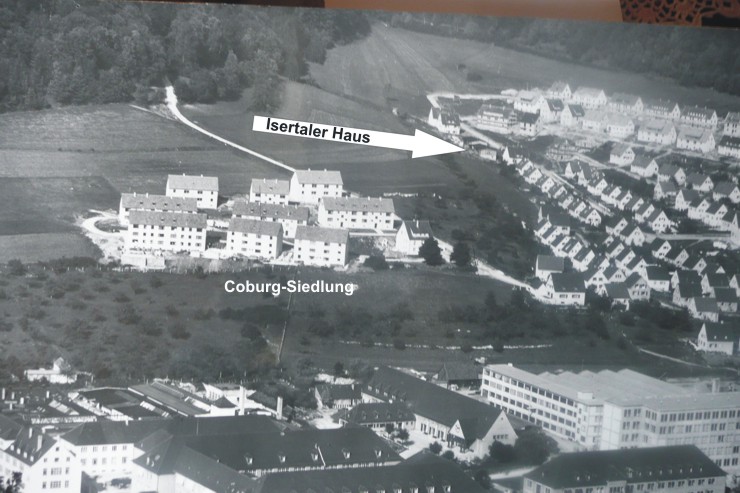

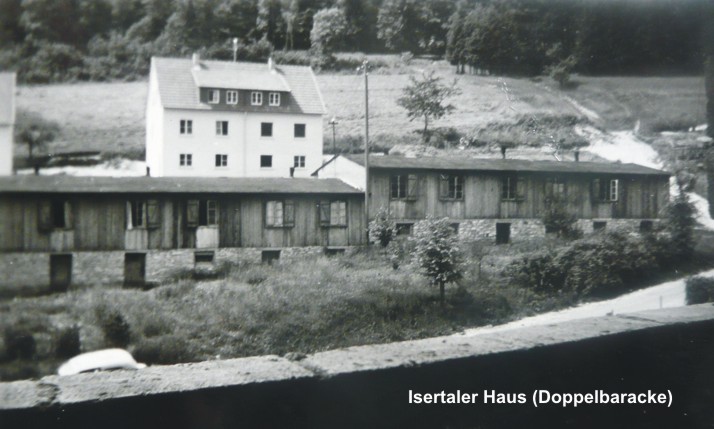

Kurt Linert erinnert sich, dass »der Motschenbach« im Sommer oft nur mit Badehose und Gummistiefeln angetan zwischen dem Haus Löffler und dem Haus Merzensepp in der Hdh. Straße herausgekommen sei, möglicherweise vom Armenhaus her kommend. Ca. 1950 sei er in die Baracke in der oberen Dreißentalstraße umgezogen. Diese Baracke, — auf unserem Foto ist bereits das etwas später errichtete erste Haus des Starenwegs erkennbar – nannte man das »Isertaler Haus«. (Foto 1) – Gearbeitet habe M. damals für eine Aalener Baufirma, — unter anderem habe er beim Bau der Kanalisation der »Coburg-Siedlung« (Foto 2), ferner in der Panoramastraße sowie bei einem Kanalbau am Kocher und anderen Tiefbauarbeiten mitgewirkt. Die »Kollegen« der Baufirma hätten ihn immer »verarscht«. Er wollte aber keinen Streit und sagte oft: »Ach, lasst mir doch meine Ruhe«. Beim Vespern habe er sich immer zuerst die Hände gewaschen und sich dann in ca.10 m Entfernung abseits von den Kollegen an den Kanalrand gesetzt. Er habe immer ein kleines Tuch auf den Knien ausgebreitet, worauf er sein Vesper legte, wogegen die anderen mit ihren schmutzigen Händen gevespert hätten. – M. sei zwar immer einfach, aber nie schmutzig gekleidet gewesen, und habe schneller und gründlicher gearbeitet als der Rest der Arbeiter. — Später im Starenweg 9 sei er hauptsächlich von den Parlowkindern geärgert worden, die sogar »Schdoiner« gegen die Tür und in sein kleines akkurat gepflegtes Stück Garten geworfen hätten. Deren Eltern hätten die Kinder gewähren lassen – so habe er zumindest die Fenster dadurch geschützt, dass er sie zeitweise mit Brettern vernagelt habe.

»Der Motschenbach« wird durchweg, vor allem Erwachsenen gegenüber, als menschenscheu bezeichnet. Nur wenige haben ihn sprechen hören. – Andererseits gibt es auch ein Beispiel, das zeigt, dass er, wenn man ihn in Ruhe ließ, sehr nett sein konnte, speziell zu Kindern, und zu diesen auch sprach, wenn sie anständig zu ihm waren.

Hierzu eine nette Geschichte, die uns Herbert Hahn mitteilte. Es ging darum, dass ein Schulfreund und Herbert den Versuch starteten, ein sogenanntes »Büchsentelefon« zum Funktionieren zu bringen. Die Konstruktion — je ein Loch in den Boden von 2 Büchsen, eine längere Schnur durch den Boden der Büchsen ziehen, die Enden verknoten, spannen — und fertig war das Telefon gewesen. Nun im Zitat: »Damit aber beim Test alles mit rechten Dingen zugehe und nicht geschummelt werden könne (von den Lippen ablesen z.B.), hockten wir uns nieder – einen Zaun zwecks Sichtschutz zwischen uns. Die Schnur hatten wir über den Zaun gelegt. Trotz aller Bemühungen klappte es nicht – das Telefon blieb stumm. Plötzlich stand der »Motschenbach(er)« neben uns. Er hatte unser Tun offensichtlich beobachtet, denn er erklärte uns, dass die »Telefonschnur« nirgends aufliegen dürfe, sondern frei gespannt werden müsse, damit die Töne bzw. die akustischen Schwingungen nicht verloren gehen – sonst könne man am »Hörer« (Büchse) nichts hören.« — All das sagte er ruhig – zwar ernst, aber durchaus freundlich..«

Mit dem Gehen, so Kurt Linert, tat er sich mit der Zeit wegen des fast völligen Sehausfalls immer schwerer. Er habe seinen Weg quasi mit dem Stock ertastet, und genau gewusst: 30 Schritte geradeaus, dann 50 Schritte rechts, dann 60 Schritte wieder geradeaus — und so fort. – Er habe zwar sparsam gelebt, aber so zwischendurch habe er sich später vom Postboten Kieweg, so Norbert Ulrich, auch mal »was Rechts« einkaufen lassen,- einen guten Wein oder sogar Sekt oder ein gutes Rauchfleisch.

Mitte der Achziger habe ihm der Bürgermeister eine Wohnung im Ort angeboten, was er aber mit der Begründung, dass es sich auf seine alten Tage nicht mehr verpflanzen lassen wolle, ausgeschlagen habe. Ab 1986 etwa, so Kurt Linert, habe er »den Motschenbach« nicht mehr gesehen und dann 1987 erfahren, dass er gestorben ist.

Während seiner letzten Lebensjahre, etwa ab 1982, das heißt, die letzten 5 Jahre, war der Motschenbach tatsächlich zunehmend auf fremde Hilfe angewiesen. Ernst Kieweg, unser bekannter Postbote, dessen Eltern zufällig auch aus Neuern stammen, war es, der sich seiner besonders freundschaftlich annahm. Er ging für ihn einkaufen und besorgte ihm allerlei Lebensnotwendiges, obwohl M. immer erkennen ließ, dass er sich eigentlich gar nicht gerne helfen lasse. »Sein Sach« wollte er grundsätzlich vom Konsum haben. Ernst Kieweg hat M bis zuletzt, auch noch im Krankenhaus, besucht. »Der Motschenbach« war unheilbar krank geworden — - — und das sei dann ziemlich schnell zu Ende gegangen mit ihm. – Sein Grab wird von der katholischen Kirchengemeinde gepflegt.

Unser Dank gilt den Informanten: Manfred Höflacher, Stadt Oberkochen, Frau Gentner, kath. Pfarramt, Volker Beythien (Neustadt, verst.), Elisabeth Erbe, Ingrid Fischer (»Fischerin vom Bodensee«), Valeria Franz, Herbert Hahn, Evi Hassinger (Frankreich), Internet-Google, Ernst Kieweg, Kurt Linert, Maria Möhrle, Andy und Hugo Neuhäuser, José Perez (Ludwigsburg), Norbert Ulrich, Helga Zipfel.

Dietrich Bantel