Unser Bericht Nr. 48 v. 23.12.88 streifte auch kurz das Wollenloch; Die wenigen Zeilen haben einen alten WCO’ler, Herrn Günter Müller, veranlaßt, dem Heimatverein eine Reihe von alten Negativen mit Bildern aus den frühen Fünfziger-Jahren zur Verfügung zu stellen. Freundlicherweise erklärte sich Herr Müller bereit, einen Bericht aus der Zeit des WCO, als, geraume Zeit nach dem tödlichen Unfall vom 23.10.1949, die Arbeiten wieder aufgenommen worden waren, bis eine Verfügung des Kreisbauamts und des TÜVs weitere Betätigungen am Wollenloch mit Wirkung vom 26.7.1954 unmöglich machte.

Herr Müller bittet »Alte WCO’ler«, sich mit ihm in Verbindung zu setzen, da er daran interessiert ist, die damalige Zeit wieder lebendig werden zu lassen, — nach seinen Vorstellungen möglichst vollständig.

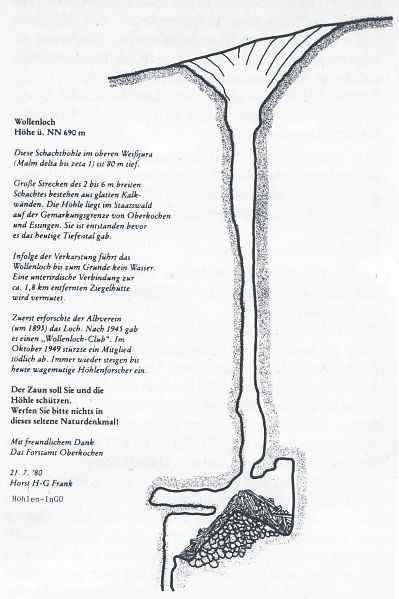

Das Wollenloch ist in der Fachliteratur erst 1824 zum ersten Mal erwähnt; 1854 findet es Aufnahme in der damals erschienen Oberamtsbeschreibung. Die erste dokumentierte Gesamtbefahrung fand am 25.6.1898, die erste wissenschaftliche Dokumentation schrieb O. Fraas nach einer Befahrung am 20.7.1898. Erst 1930 berichtet Walter Schreiber wieder übers Wollenloch, — und auch danach war Pause, bis zur Gründung des Oberkochener Wollenlochclubs im Jahr 1949. Die Geschichte des Wollenlochs ist im Heimatbuch exakt beschrieben (S. 283 — 287), bis zu den Befahrungen der Höhlen InGO in den frühen Achziger-Jahren.

Um das Wollenloch kreisen immer wieder Gemarkungsgrenzgerüchte. Tatsache ist, daß das Wollenloch — Herr FDir. Schurr berichtete uns persönlich darüber, — zu 95% auf Oberkochener Gemarkung liegt. Es ist also lt. Herrn Schurr eine etwas anektodische Erfindung, daß Herr FDir. Pfitzenmayer seinerzeit gesagt haben soll, der oben erwähnte tödlich Abgestürzte sei auf der Essinger Seite der Höhle abgestürzt. Der Grundbesitzer des Wollenlochs ist das Land Baden-Württemberg — Fiskus Forstverwaltung, Forstamt Oberkochen. Die Essinger Waldungen gehören der dortigen Realgenossenschaft.

Befahrungswünsche, — eine Höhle wird nicht begangen, sondern »befahren«, — sind beim Forstamt anzumelden, — auch wenn das bei der Höhle aufgestellte Schild lautet: »Befahren auf eigene Gefahr — Bürgermeisteramt Oberkochen.«

Wer den Bericht von Herrn Günter Müller gelesen hat, wird verstehen, wie weh es den alten WCO’lern tut, wenn sie, nach 35 Jahren, wissen, daß durch Unwissenheit und Unvernunft ein Großteil der damals geleisteten Arbeit dadurch zunichte gemacht wurde, daß über all die Jahre Unmengen von Holz und Steinen ins Wollenloch befördert wurden. Deshalb ergeht auch hier wieder die Bitte: Glauben Sie dem beim Wollenloch aufgestellten Schild: Das Wollenloch ist 58 m tief, — und es wird dadurch, daß man Steine hinabwirft, nicht tiefer!

Dietrich Bantel

Wollenloch -

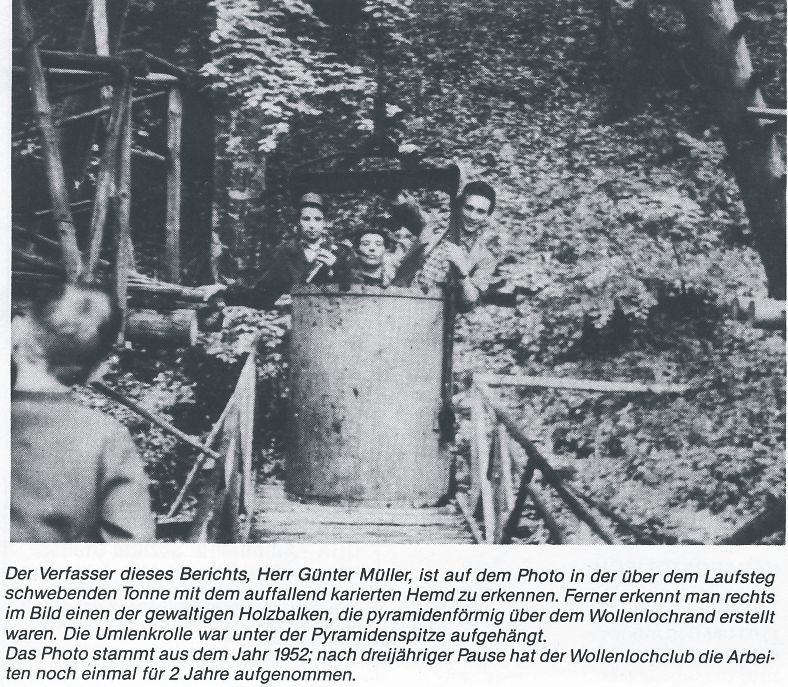

ein Name, der an Stammtischen immer wieder auftaucht, wenn es sich um Abenteuer der kleineren Art handelt. Ein Abenteuer war es aber auch, über dem 80 — 90 m tiefen Loch zu schweben. Schon das Einsteigen in die Transporttonne, sei es auf dem Laufsteg oder bereits an der Seite, an der die heraustransportierte Höhlenfüllung gelagert wurde, verursachte ein Kribbeln im Bauch. Wie mag es erst den Anfängern dieser Wollenloch-»Forscher«-Gruppe gegangen sein, wenn sie in das Transportgestell, ähnlich den sehr alten Skiliftsitzen, saßen und einzeln über dem Abgrund schwebten.

Es wurde seinerzeit nur seitlich eingestiegen, mit dem Transportsitz bis über das Loch gefahren. Nun war der kritische Punkt erreicht, bei dem die Laufkatze stehenblieb und nach einem Umschalten der Sitz (später die Transporttonne) sich nach unten bewegte. Dieses Umschalten war die empfindliche Stelle, die viel Unbehagen erzeugte. Ist doch in der Vorläufergruppe ein Mitglied verunglückt. Das Transportseil ist durch einen Schervorhang gekappt worden. Bei der dramatischen Rettungsaktion konnte der Verunglückte nur noch tot geborgen werden.

Nach dem deutlich hörbaren Klick der Umschaltung senkte sich die mit 2 — 3 Mann besetzte Transporttonne. Ein letztes Winken zum Maschinisten, der hinter dem stabilen Dreibein stand und den Motor bediente. Es empfing uns eine kegelförmige Vertiefung, dicht mit Gräsern bewachsen. Der Grund des Kegels war die Öffnung, die in die Tiefe führte. Die Gräser waren so dicht am Transportbehälter, daß noch schnell ein Blümchen gepflückt und an die Mütze oder den Helm gesteckt wurde. Nach ca. 20 m war ein Vorsprung an der Höhlenwand. Der an dieser Stelle stehende Insasse drückte die Transporttonne mit der Hand von der Wand, um ein unnötiges Schwanken zu vermeiden. Auf diesem Vorsprung saß auch mal ein Molch, der noch schnell eingefangen und mit dem nächsten Transport wieder nach oben geschickt wurde.

Mit einem Telefonat wurde ein Lebendtransport angekündigt. Diese Transporte sind behutsamer durchgeführt worden. Unser Maschinist mag nicht schlecht gestaunt haben, als er den Molch in der auf das Erdreich gelegten Mütze gefunden hat.

Der Behälter mit der Besatzung senkte sich weiter. Die ersten Tropfsteine wurden sichtbar und glänzten im letzten Tageslicht. Es wurde dunkler, die Lampen sind eingeschaltet. Die vorbeigleitende Wand glitzert naß. Das Einstiegloch ist durch erwähnten Vorsprung optisch klein geworden, das Tragseil geht ohne Streifen durch. Ein kleiner Ruck, die Abwärtsbewegung wurde langsamer. An dem Transportseil ist eine Markierung angebracht, die den derzeitigen Höhlenboden anzeigt. Ein weiterer Ruck und die Tonne steht auf lehmigem Erdreich. Dunkelheit umgibt die eingefahrene Gruppe, die mitgebrachten Lampen tasten die Umgebung ab. Auf der einen Seite der Höhle ist ein Einschnitt, der an ein geneigtes Seitenschiff einer gotischen Kirche erinnert. Dort sind auch die meisten Tropfsteine, Kristalle funkeln im Lampenlicht.

Das mitgebrachte Feldtelefon wird angeschlossen und ein erstes orientierendes Gespräch nach oben geführt. Die Batterie für das Telefon sowie der Treibstoff für die Winde sind mit dem Fahrrad oder Rucksack den Berg hinauf gebracht worden. In der Regel fuhren 3 Mann ein, einer ist der »Capo«. Schaufel und Pickel werden ausgeteilt. Der unter dem Loch arbeitende setzt Helm auf, blickt nochmal nach oben und die Arbeit geht los. Das nach oben zu transportierende Erdreich ist eine zähe lehmige Masse, im oberen Bereich noch mit vermodertem Holz durchsetzt. Die Arbeit ist beschwerlich, da man kaum eine Arbeitsplattform schaffen kann. Schwere Steine müssen herausgehebelt und in die flachgelegte Tonne gekullert werden. Der Transport von sperrigen Holzresten erforderte Aufmerksamkeit, galt es doch, an der erwähnten Engstelle durchzukommen.

Der an der tiefsten Stelle Arbeitende ist durch ein Seil gesichert worden. Denn der Sinn dieser Grabung war es, durch den Pfropfen, der den Siphon versperrte, durchzukommen. Es konnte ja plötzlich das Erdreich nachgeben und sich ein gähnender Abgrund öffnen. Man hoffte täglich durchzustoßen. Immer wieder wurde das langsam lehmig gewordene Ohr auf den Boden gedrückt. Jeder wollte das Rauschen des unter dem Pfropfen fließenden Wassers gehört haben. Vielleicht war es aber auch nur der Effekt, den die Kinder mit den ans Ohr gedrückten Muscheln hören und glauben an Meeresrauschen. Eine Öffnung bestand aber zweifellos. Durch Farbversuche ist nachgewiesen, daß eine Verbindung zum Ziegelbach (Ziegelhütte) besteht. Jeder leg nährte die Hoffnung, endlich durchzustoßen. Man glaubte an eine Spalte in Richtung Essingen. Der Verfasser dieser Zeilen hat den Augenblick nicht erlebt. Vielleicht gelingt es der nächsten Generation. Nur sind die Explorer heute dünner gesät und mit der Wollenlochgruppe kaum zu vergleichen.

In jeder Arbeitsgruppe gab es zumindest einen »Forscher«, der jeden gefundenen Knochen einem Säbelzahntiger oder Wollnashorn zuordnen wollte. Diese Relikte wurden kurz betrachtet und schon mahnte der Capo mit den Worten: »Da hat ein Schäfer sein verrecktes Schaf reingeworfen« zur Weiterarbeit. Heute wissen diese Neuforscher, daß zum Auffinden von Eiszeitresten andere geologische Verhältnisse herrschen müssen. Aber diese gefundenen Reste waren letztlich doch vor langer Zeit verunglückten Rehen und Dachsen zuzuordnen. Auch grobknochige hundeartige Reste wurden gefunden, vielleicht war es einer der letzten Wölfe, die unser Gebiet durchstreift haben. Die so in Lehm eingebetteten Knochen haben mit Sicherheit Jahrhunderte überdauert.

Selbstverständlich gab es auch Pausen; Bier war damals auf den Baustellen auch schon vorhanden. Butterbrote wurden ausgepackt und schon sprach man darüber, wann man denn endlich durchstoßen würde. Zwischendurch klingelte das Telefon. Oben war man neugierig auf den Fortgang der Arbeiten. Die Mannschaft, die das Ausleeren des Kübels, Motorbedienung und die stets neugierigen Wanderer mit Antwort zu bedienen hatte, wollte ja möglichst jeden Spatenstich miterleben.

In der Zwischenzeit saß »PX« (Herr Fischer) in der Wollenlochhütte vor einer Liste der benötigten Arbeits‑, Transport- und Betriebsmittel und hat die spärlichen Finanzen gut eingeteilt.

Kurzum, es war eine Zeit wie man sie so wohl kaum mehr erleben wird. Es gibt bestimmt jetzt noch ähnliche Erkunder, die arbeiten aber alle mit Sponsoren oder Verwaltungen im Hintergrund. Diese Hintergrundgruppen sind meistens nicht selbstlos. Man sieht wohl in der Regel einen Vorteil bei der Sache, und sei es nur ein Firmenname, der aufgewertet wird. Die kleine Wollenlochgruppe konnte die Auflagen nicht erfüllen, die eine Weiterarbeit möglich gemacht hätten. — Es ist still geworden ums Wollenloch. Aus vorbeiziehenden Wandergruppen hört man ab und zu: »Da waren welche drunten.«

Der Schreiber dieser Zeilen war auch unten. Er ist sich aber im klaren, daß er nur einen sehr kleinen Teil der Begebenheiten mitbekommen hat. Wunsch dieses Schreibens ist, Informationen zu bekommen, die einen lückenlosen Bericht um das Wollenloch zulassen.

Günter Müller