Unser Mitglied Wilfried Müller hat in den letzten Monaten in engagierter und mühsamer Arbeit einen sehr fundierten heimatkundlichen Bericht ganz besonderer Art geschrieben, den wir im Lauf der nächsten Wochen in einer Folge von zwei Beiträgen in gekürzter Form veröffentlichen. Unser Dank gilt vor allem ihm, ferner den vielen Personen, die ihm bereitwillig Auskunft gegeben und ihn in seinen Nachforschungsarbeiten unterstützt haben. Die weitere Folge erscheint im Amtsblatt »Bürger und Gemeinde« unter Vereinsnachrichten am 02.10.2008. Da wir, um den Kino-Bericht nicht auseinanderzureißen, vom üblichen Dreiwochenrhythmus abweichen, bitten wir um Verständnis dafür, dass nach der Veröffentlichung einige Amtsblatt-Ausgaben ohne heimatkundliche Berichterstattung erscheinen.

Dietrich Bantel

Teil 1

Vor 40 Jahren, am 26. Februar 1968, schloss das Kino in Oberkochen für immer seine Pforten und Oberkochen verlor dadurch einen zentralen Treffpunkt gesellschaftlichen Lebens, an das sich viele von uns noch gerne erinnern. Durch Recherchen und Gespräche ist es mir gelungen, diese Vergangenheit wieder lebendig werden zu lassen. Ich lade Sie ein, mit mir zusammen eine Reise durch das Land des Films zu unternehmen. Treten Sie ein in eine längst vergangene Zeit …

Als die Bilder laufen lernten

Für einen allgemeinen historischen Abriss und eine kleine Vorschau auf die Zukunft des Films im Allgemeinen verweisen wir auf das Internet. Dort können Sie den ersten allgemeinen Teil bei Interesse anfordern. Aus Platzgründen können wir diesen Teil leider nicht veröffentlichen.

Mach Dir ein paar schöne Stunden, geh’ ins Kino

Mit diesem berühmten Werbeslogan lockte man uns in meiner Kindheit in die Kinos und besonders in eines — das Filmtheater Oberkochen.

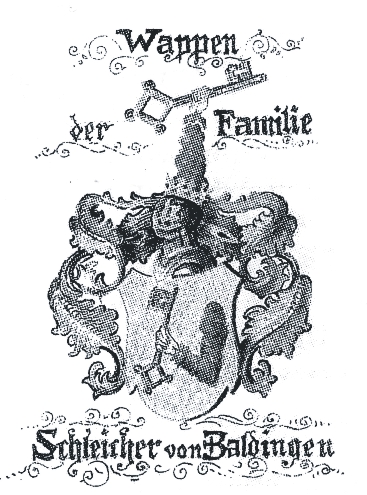

Wir gehen zurück in die Zeit des ersten Weltkrieges. Nicht weit von hier, in Pflaumloch, lebte die Familie Wilhelm (geb. 1875 gest. ?) und Walburga Schleicher geb. Rathgeber (geb. ? gest. 1966). Sie waren Buttergroßhändler und ernährten, wie für die damalige Zeit üblich, eine große Familie. Das Geschlecht der „Schleicher von Baldingen“ lässt sich bis in das Jahr 1674 zurückverfolgen.

(überlassen von Fam. Schleicher)

Walburga schenkte Ihrem Wilhelm 12 Kinder (Theresia, Emma Maria, Franz Josef, Josef Wilhelm, Leonhard, Walburga, Viktoria, Marta, Matthias, Anton, Albert und Josefa). Einige von ihnen kamen wohl schon mit „Kaufmannsblut“ auf die Welt, so auch Albert, der am 16.11.1917 geboren wurde. Seine Ehefrau, Erna Kaufmann, über deren Eltern uns derzeit nichts bekannt ist, wurde am 10.3.1923 in Utzmemmingen geboren. Ihre Eltern erwirtschafteten sich ihren Lebensunterhalt in Utzmemmingen als Schmid und als In- haber eines Lebensmittelgeschäftes. Wann die Großeltern gestorben sind, ist derzeit nicht bekannt (es ist anzunehmen, dass sie vor der Geburt von Hans Schleicher gestorben sind). Aus der Kindheit und Jugendzeit von Albert und Erna Kaufmann ist nichts Näheres bekannt. Später kam die Kriegszeit, die Albert als Soldat verbrachte und Erna als Handarbeitslehrerin in Utzmemmingen. Dort spielte sie auch während des Krieges die Kirchenorgel, da alle Männer in den Krieg zogen. Als der Krieg zu Ende war, ging es überall im Land aufwärts und Männer mit Mut, Gespür und kaufmännischem Geschick nutzten ihre Chance. So auch Albert Schleicher. Er gründete mit seiner Schwester Dora Strehle in Nördlingen eine Bekleidungsfabrik mit dem Namen „Schleicher und Strehle“. Die damalige Produktpalette umfasste preiswerte Schutzkleidung aus Gummi, Bakellit u.ä.m. Später zog sich Albert aus der Firma zurück.

Diese nannte sich dann „Strehle“ und vor ca. 30 Jahren änderte sich die Firmierung in „Strenesse“ und ist heute ein weltweit operierendes Unternehmen, das edles Tuch in modernem Design herstellt.

Albert und Erna verkauften nun das Wohnhaus mit der Schmiede und das Lebensmittelgeschäft in Utzmemmingen und mit diesem Erlös wurde der Plan eines Kinos in Oberkochen in die Tat umgesetzt. Die Familie, inzwischen fast komplett (Hans geb. 18.02.1949 und Alfred geb. 16.01.1951), zog 1951 in das neue Haus ein. Am 05.04.1953 wurde Roswitha geboren und komplettierte die Familie, zu der inzwischen auch ein kleiner schwarzer Hund mit Namen „Waggerl“ gehörte.

Die Familie hatte in diesem großen Haus sehr viel Platz und die Kinder genossen die großzügigen Räume, um eine schöne Kindheit zu verbringen. Die Kinder hatten wohl gemeinsam mit dem Dienstmädchen unter dem Dach ein Stockwerk mit ca. 300 qm für sich.

(überlassen von Fam. Schleicher)

Albert und Erna Schleicher waren ein Paar, das sich gegenseitig ergänzte. Albert war streng, ehrgeizig, witzig, verschmitzt, gesellig und sehr umtriebig, was sich durch verschiedene Aktivitäten auch im Oberkochener Kulturleben niederschlug (siehe 8. Bezirksmusikfest Juli 1952 — Bericht folgt später). Erna war von sanfter Natur und ausgleichendem Wesen und hatte künstlerisches Blut in den Adern, das besonders an Roswitha weitergegeben wurde. Die Kinder erhielten eine gute Erziehung und gute Möglichkeiten zur Ausbildung. Hans ist heute Technischer Direktor bei „Strenesse“ in Nördlingen, Alfred ist Beamter bei der Bundeswehr in Ellwangen und Roswitha arbeitet bei der Fraunhofergesellschaft in München.

Nach 4 1/2 monatiger Bauzeit eröffnete Albert Schleicher das Kinozeitalter 1951 in seinem Kino „Filmtheater Oberkochen’ mit dem Film „Verklungenes Wien“. Die Technik war zeitgemäß modern und wurde von dem Filmvorführer Günter Pusch bedient, der die „Lizenz zum Vorführen“ durch einen 3‑Tages-Kurs in Stuttgart erhielt. Grundkenntnisse erhielt er auch von Frau Lotz, die früher im Martha-Leitz-Haus Filmvorführerin war und später im UNION-Kino in Aalen arbeitete. Herr Pusch war vom Anfang bis zum Ende (1968) verantwortlicher Hauptvorführer und unterwies auch die Kollegen Manfred Penzing und Albert Neuhaus. Der ganze Betrieb wurde von Albert Schleicher geführt. Im Laufe der Jahre arbeiteten dort mit: Erna Schleicher im Kartenverkauf, der Platzanweiser Harry Motsch (bekannt für seinen roten Pullover), die Holdenrieds im Kartenverkauf und als Reklamechef, die Filmvorführer und Personen, die putzten. Ein- bis zweimal im Jahr wurde eine große „Kaugummi-Abkratz-Aktion“ durchgeführt.

(Amtsblatt Oberkochen)

Verdient wurde anfangs nichts. Man arbeitete ohne Bezahlung und durfte dafür die Filme umsonst anschauen, bekam hin und wieder ein Vesper oder Albert machte mit seiner Truppe einen kleinen Ausflug. Erst in späteren Jahren wurden auch diese Dienste entlohnt. Das galt nicht für den Filmvorführer. Dieser wurde von Anfang an mit 2,50 DM pro Vorstellung (später gab es dann 5 DM) entlohnt. Urlaub gab es keinen und Herr Pusch musste sich notfalls Vertretungen selbst suchen und diese bezahlen. Als Heizung diente eine Holz- und Kohlenheizung. Über deren Gebläse wurde etwas Fichtennadelduft eingeblasen, wenn das Kino voll besetzt war und die Gefahr bestand, dass das Klima „unerträglich“ wurde. Mitunter wurden auch besonders intensive duftende Besucher separat platziert, um die anderen Gäste nicht über die Maßen zu belästigen.

In den ersten Jahren war das Kino oft hoffnungslos überfüllt und man holte im Notfall noch Stühle aus der Nachbarschaft (z.B. beim Maler Hausmann) und stellte alle zusätzlichen Klappstühle auf, bis alle Fluchtwege gänzlich versperrt waren, um den Andrang bewältigen zu können. Kartenvorbestellungen waren üblich und es wurde reichlich davon Gebrauch gemacht. So kam es nicht selten vor, dass 50 % der Plätze im Vorverkauf schon belegt wurden. Samstag und Sonntag gab es keine freie Platzwahl, um das Ganze organisatorisch gut über die Bühne zu bringen. So gab es auch komplette Abos und man verband diese „gnadenlos“ an der Kasse mit dem Namen des Besuchers. Als „Parkett mit Kaugummi“ war unser Hartmut Müller bestens bekannt. Die Schlangen am Kassenhäuschen gingen nicht selten bis auf die Dreißentalstraße hinaus. Die erfolgreichsten Filme waren damals „Der Förster vom Silberwald“, „Brücke am Kwai“, „Ben Hur“, die „Sissy-Filme“, die „Karl-May-Filme“, „Tarzan“ und unvergessen „Fuzzy“, „Jerry Cotton“ und „Eddie Constantine“.

Wie kam man aber an die Filmrollen? Dafür gab es Filmvertreter wie die Herren Blunk und Kampmüller. Diese vertrieben die Filme an die Kinobetreiber. Das Geschäft war hart und nicht ohne Risiko. Wenn man einen guten oder einen sehr guten Film wollte, musste man einen 12er- oder gar einen 24er Block nehmen. D.h. für einen guten Film musste man 11 oder 23 mittelprächtige bis schlechte Filme nehmen. Da gab es keine Wahl, wenn man gegen Aalen und Heidenheim bestehen wollte. Da war es dann eine Frage des Geschicks, auch die schlechten Filme so zu vermarkten, dass genug Zuschauer kamen. Auch war es durchaus üblich, die Filme schon zu vertreiben, wenn sie noch gar nicht gedreht waren (!). Mit den Abschlüssen der Vertreter ging der Produzent zu den Banken, lieh sich das notwendige Geld, ließ den Film dann von dem Regisseur drehen und schneiden, um ihn dann möglichst schnell in die Kinos zu bringen. Ich finde diese Art der Finanzierung faszinierend.

(Archiv Müller)

Die Filmrollen wurden per Bahnexpress angeliefert und Günter Pusch oder Alfred Schleicher holten die Filme dann mit einem Handwägelchen oder mit dem Moped am Bahnhof ab. Auf einer Rolle waren ca. 600 Meter Film bei einem Gewicht von ca. 25 bis 30 kg.

Da musste man schon hart arbeiten, bis die Filme im Vorführraum waren. Werbung wurde über „Bürger und Gemeinde“ sowie über einen Aushang beim heutigen Haus „Elektro-Schurr“ (Seite Bahnhofstrasse) gemacht, in dem Franz Holdenried seine Plakate und Bilder aufhängte. Und nicht selten wurde dabei von den männlichen Dorfbewohnern gefragt, was er da wieder für „Teufelszeug“ aushängt. Es ist wohl anzunehmen, dass die Herren das „Teufelszeug“ dann auch im dunklen Kinosaal begeistert ansahen.

Das schlimmste „Teufelszeug“ der 50er Jahre schaffte es jedoch nicht ins Oberkochener Kinoprogramm. „Die Sünderin“ mit Hildegard Knef konnte wegen Einspruchs der Kirche nicht gezeigt werden.

(Überlassen von Franz Holdenried)

(Originalmahnwort des Kölner Erzbischofs Frings: »Ich erwarte, dass unsere katholischen Männer und Frauen (.) in berechtigter Empörung und in christlicher Einmütigkeit die Lichtspieltheater meiden, die unter Missbrauch des Namens der Kunst eine Aufführung bringen, die auf einer Zersetzung der sittlichen Begriffe unseres christlichen Volkes herauskommt.« So mussten auch alle geplanten Filme von Albert Schleicher mit dem Bürgermeister und dem Pfarrer abgesprochen werden, denn für „Teufelszeug“ ist natürlich die Kirche zuständig. Das versteht sich ja von selbst. Der Bürgermeister war natürlich mehr an den Steuern interessiert, denn für jeden Film mussten 20 % Vergnügungssteuer bezahlt werden. Albert war natürlich daran interessiert, weniger Steuern zu bezahlen und das ging, wenn der Film mit dem Prädikat „wertvoll“ ausgezeichnet war. Überhaupt ist es interessant, wie die Einnahmen verteilt wurden: 40 % gingen an den Filmverleih, 20 % als Vergnügungssteuer an die Stadt, die Belegschaft musste bezahlt werden und der Rest verblieb dann dem Kinobetreiber.

Die Kinokarten mussten rollenweise im Rathaus geholt werden. Anhand der aufgedruckten Nummern wurde der Verkauf errechnet und die Steuer erhoben. Die Vergnügungssteuer musste bis Ende 1968 bezahlt werden. Da verstand der damalige Bürgermeister Bosch keinen Spaß denn Vergnügen ist Vergnügen! Am besten lief das Geschäft für alle Beteiligten in den 50er Jahren.

Fortsetzung folgt.

Wilfried Müller