Ihre Herkunft und frühe Geschichte bis zum Untergang des Thüringerreiches

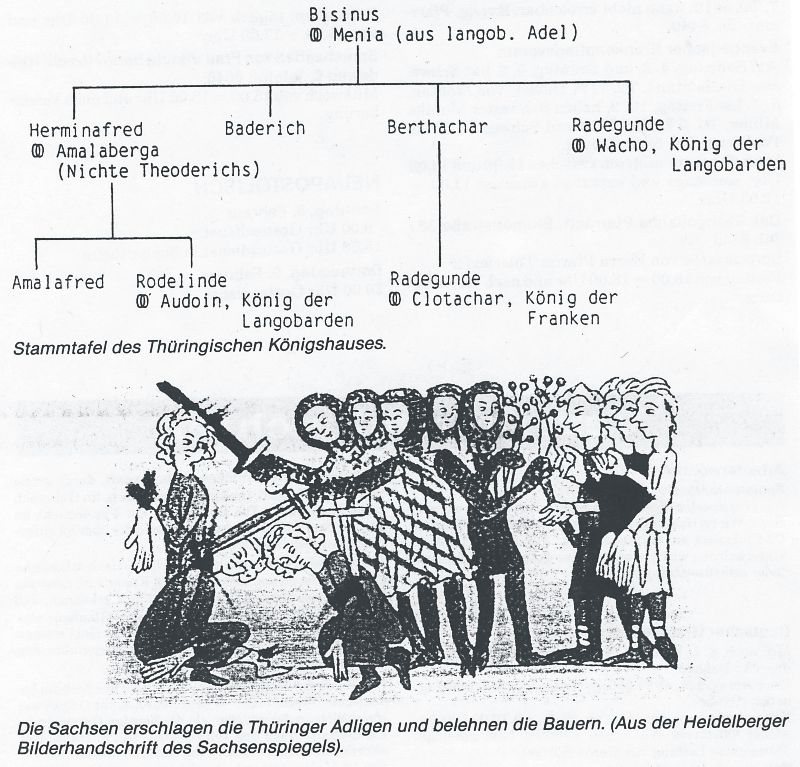

Wie uns Venantius Fortunatus, der Dichter und Bischof von Poitiers im fränkischen Aquitanien, berichtet, hatten die Thüringer am Ende des 5. Jahrhunderts einen sehr mächtigen König namens Bisinus. Die Beziehungen zu anderen Germanenstämmen suchte er durch familiäre Verbindungen fester zu knüpfen. So lag ihm vor allem an einem guten Einvernehmen mit den Langobarden, die im 5. Jahrhundert aus der Altmark und von der unteren Elbe kommend durch thüringisches Gebiet in das »Rugiland« (Niederösterreich) gezogen waren. Bisinus’ Gattin Menia stammte aus einem langobardischen Adelsgeschlecht. Zweimal heirateten langobardische Könige dann thüringische Königstöchter (siehe Stammtafel des Thüringischen Königshauses), eine Bündnispolitik, die sich gegen die aufkommende fränkische Großmacht richtete. Theoderich der Große, der Ostgotenkonig, gliederte die Thüringer in sein antifränkisches Bündnis ein, indem er um 510 Herminafred, dem Sohn des Bisinus, seine Nichte Amalaberga zur Frau gab. Sie war die Tochter seiner Schwester Amalafrieda und des Vandalenkönigs Thrasamuch. Als Brautgeschenk übersandte Herminafred an Theoderich Grauschimmel aus edelster Thüringischer Pferdezucht. Der Dankesbrief Theoderichs ist uns überliefert: »Mit Dank teilen wir euch mit, daß wir von eurem Gesandten die kostbaren Gaben angenommen haben. Pferde mit silbriger Farbe bekleidet, wie sie sich als Brautgeschenk ziemten. Ihre Brüste und Schenkel sind ansehnlich mit rundlichem Fleisch ausgestattet. Die Rippen erstrecken sich in ziemlicher Breite, der Bauch ist auf kurzem Raum zusammengedrängt. Der Kopf gibt das Bild eines Hirsches wieder, mit einem solchen haben sie sichtbar Ähnlichkeit, wenn sie seine Schnelligkeit nachahmen. Sie sind bei beträchtlicher Wohlgenährtheit sanft, durch große Schwere auffallend, im Anblick erfreulich, im Gebrauch recht angenehm«. Die Bedeutung der Pferdezucht im Thüringischen Reich bestätigen auch die über 50 aufgefundenen Pferdegräber.

Mit Amalaberga kam sicher auch das gotisch-arianische Christentum an den thüringischen Königshof, denn ein Brief Theoderichs an Herminafred läßt erkennen, daß dieser, wie auch Theoderich, arianischen Glaubens war. Die Arianer betrachteten Christus nur als Gott wesensähnlich, nicht aber als wesensgleich, verneinten also die Gottheit Christi.

Das Reich der Thüringer war im 6. Jahrhundert ein bedeutender Machtfaktor in Mitteleuropa. Ihr Gebiet war wesentlich umfangreicher als die heutige thüringische Landschaft. Nach den zeitgenössischen u. frühmittelalterlichen Quellen bildete die südliche Grenze die Donau, im Maingebiet zwischen Thüringer Wald und Würzburg grenzte es an das Gebiet der Alamannen; im Nordosten reichte es mindestens bis an die Elbe.

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß um 500 auch Thüringer am Niederrhein bezeugt sind, die das angelsächsische »Widsithlied« von den Ostthüringern unterscheidet. Vermutlich unternahm eine Gruppe der Thüringer einen der vielfach bezeugten Landnahmezüge, der schließlich zur Niederlassung zwischen Maas und Schelde führte. An den König dieser westlichen Thüringer war wohl der Brief Theoderichs gerichtet, der diesen zum Eingreifen gegen die Franken zugunsten der Westgoten veranlassen sollte.

Nach der um 508 erfolgten Eingliederung der Chatten in das Frankenreich grenzte dieses nun direkt an das der Thüringer. Kurz zuvor hatten auch die Alamannen ihre politische Selbständigkeit verloren. Als der Ostgotenkönig Theoderich im Jahre 526 starb, hielten die Franken den Augenblick für gekommen, sich auch die letzten freien Germanenstämme Mitteleuropas, die Thüringer und Burgunden, einzuverleiben. Die Thüringer waren zu dieser Zeit isoliert; mit den benachbarten Sachsen waren sie verfeindet, die ehemals verbündeten Langobarden suchten sich mit den Franken durch Heiratspolitik zu arrangieren.

Wie das Frankenreich war auch Thüringen geteilt, neben dem König Herminafred traten seine Brüder Berthachar und Baderich als Teilkönige auf. Der erste Vorstoß des Frankenkönigs Theuderich in das Gebiet der Thüringer im Jahre 529 führte zwar zur Beseitigung des Teilkönigs Berthachar, der bei diesen Kämpfen fiel, er brachte aber nicht die gewünschte Unterwerfung der Thüringer. Erst ein gemeinsames Aufgebot beider fränkischen Teilreiche, zusätzlich unterstützt durch sächsische Kontingente, brachte 531 den Franken den Sieg. Sicher ist, daß zu dieser Zeit nur noch Herminafred lebte und das ganze Thüringerreich in seiner Hand vereinigt hatte.

Die von dem fränkischen Bischof und Geschichtsschreiber Gregor von Tours in seiner »Historia Francorum« erwähnten Streitigkeiten im Thüringischen entsprechen wohl ebenso wie die angebliche Ermordung Berthachars durch Herminafred und die Einladung an den Frankenkönig Theuderich zum gemeinsamen Kampf gegen Herminafreds zweiten Bruder Baderich nicht den Tatsachen; sie sind wohl zur moralischen Legitimation des fränkischen Überfalles in Umlauf gesetzt worden — ein frühes Beispiel für Geschichtsfälschung.

Der Hergang des Krieges ist im einzelnen nicht feststellbar. Sicher haben mehrere Schlachten stattgefunden. Die letzte und entscheidende Schlacht an der Unstrut endete in einer blutigen und vernichtenden Niederlage der Thüringer. Eine der schönsten deutschen Sagen, das Iringlied, kündet von der Königsburg Scinthingi (Burgscheidungen) als der Residenz des Thüringerkönigs Herminafred und als Schauplatz der großen Schlacht. Die dichterische Form dieses Liedes ging leider verloren, seinen Inhalt kennen wir jedoch aus der im 10. Jahrhundert entstandenen Sachsengeschichte des Widukind von Corvey. Nur wenige Thüringer entkamen dem Blutbad an der Unstrut, unter ihnen König Herminafred mit seiner Familie. Die Franken zerstörten den Hof des Königs und entführten seinen Neffen und seine Nichte Radegunde, die am Königshof lebenden Kinder seines Bruders Berthachar. Um Radegunde entbrannte ein Streit unter den fränkischen Königen, sie wurde schließlich zur Ehe mit König Clothar gezwungen. Die Absicht war wohl dabei, den Anspruch Clothars auf Thüringen zu legitimieren. Nachdem Clothar Radegundes Bruder kaltblütig ermorden ließ, verließ sie ihn und ging in das Kloster von Poitiers. Venantius Fortunatus, der ihr nahestehende Bischof von Poitiers hat uns ihr Leben in der »Vita Radegundis« und auch ihre Klagelieder überliefert, in denen sie ergreifend den Untergrund des Thüringerreiches schildert:

»O du trauriges Los des Krieges, du neidisches Schicksal!

In wie plötzlichem Sturz sinken doch Reiche dahin! Lange gesicherte Stätten des Glücks, hochragende Giebel

Liegen, vom Sieger verbrannt, kläglich in Trümmern und Schutt.«

Wir erfahren von der Königshalle mit goldschimmerndem Dach, die nun glühende Asche bedeckt. Sie klagt, daß die edlen blonden Frauen in die Gefangenschaft abgeführt wurden, während die Leichen der Männer unbeerdigt auf dem Schlachtfelde liegen müssen. Radegunde starb hochverehrt, später heilig gesprochen, im Kloster zum heiligen Kreuz in Poitiers. Den Verlust der Heimat hat sie nie vergessen können:

»Ein jeder hat sein eigenes Leid gehabt, ich allein aber das Leid von allen:

Der Schmerz des Reiches ist zugleich mein eigener Schmerz.

Gut gemeint hat es das Geschick mit den Männern, welche der Feind getötet hat.

Ich allein habe alle überlebt und lebe, um sie zu beweinen.«

Herminafred sammelte die Reste seines Heeres im Südosten Thüringens jenseits der Saale. Im Jahre 534 wurde er von den fränkischen Königen unter Verbürgung seiner Sicherheit zu Verhandlungen nach Zülpich im Rheinland gelockt und dort arglistig ermordet, indem man ihn von einer Mauer stürzte. Die Königin Amalaberga floh mit ihren Kindern zu ihrem Bruder Theodahad nach Italien und geriet dort in den Untergang der Ostgoten hinein. Sie kam als Gefangene nach Byzanz; ihr Sohn Amalafred trat als Herrmeister in römische Dienste. Es ist bezeichnend für die Stellung des thüringischen Königshauses, daß es einem thüringischen Königssohn ohne weiteres möglich war, eine so hohe Position im Oströmischen Reich einzunehmen.

In Thüringen war die Kraft des Stammes durch die Beseitigung des Königtums gebrochen. Für ihre Hilfeleistung fiel den Sachsen das thürinigische Gebiet nördlich der Unstrut und östlich der unteren Helme und des sogenannten Sachsengrabens zwischen Wallhausen und Sangerhausen zu. Das restliche Thüringen bildete fortan einen Teil des fränkischen Staates.

(Schluß folgt).

Dr. Jochen Kämmerer