Selten hat eine Spatzenspiel-Sendung von SWR 4 in Oberkochen so viel heimatkundliche Unruhe erzeugt wie die, in der im Dezember letzten Jahres die Lösung »Roter Kocher« lautete. Unser Telefon lief noch Tage nach der Sendung heiß, und selbst alte Oberkochener bezweifelten die Richtigkeit der Antwort und gar die Existenz einer Kocherquelle dieses Namens auf Oberkochener Gemarkung überhaupt. Einen »Roten Kocher« habe es noch nie gegeben — oder, spöttisch, wenn, dann einen durch industrielle Abwässer Oberkochener Firmen geröteten Kocher, oder, alternativ, einen »Roten Kochern«, der erst ab Unterkochen, wo der Fluss durch die Abwässer einer dortigen Firma sehr häufig rot gefärbt gewesen sei.

Die Wahrheit sieht anders aus.

Aus diesem Grund wollen wir heute über die Farben des Kochers berichten.

1) Der »Schwarze Kocher«

Der unter Naturschutz stehende Ursprung des »Schwarzen Kochers« ist der eigentliche Hauptursprung des Kochers. Seine Schüttung variiert, da es sich bei der Quelle um eine Karstquelle handelt, beträchtlich. (Zwischen angeblich 50 und 4000 Liter pro Sekunde). Dennoch wurde die Wasserkraft der Quelle bereits von ungefähr der Mitte des 16. bis ungefähr zur Mitte des 17. Jahrhunderts dazu benutzt, ein großes unterschlächtiges Wasserrad zu bewegen, das riesige Blasbälge betrieb, die durch Sauerstoffzufuhr das Feuer eines Hochofens, in dem Eisenerz geschmolzen wurde, »erhitzten«. Der Hochofen mit dem Wasserrad stand nicht direkt am Ablauf der Kocherquelle, sondern an einem parallel zu diesem geführten Kanal, dessen Verlauf noch heute erkennbar ist. Die bei der Erzverhüttung im Verlauf von fast 100 Jahren entstandene Schlacke wurde entlang des in der Urkarte von 1830 noch erwähnten »Schlackenwegs« Richtung »Schmiedjörgle« und unterhalb des Ursprungs bis hin zur Forellenzucht Fischboeck abgelagert. Dort, sowie im Bachbett des Kochers, kann bis auf den heutigen Tag Schlacke gefunden werden. »Unsere« beim Modell des Hochofens im Heimatmuseum ausgestellte Schlacke haben wir von Herrn Fischboeck, der sie beim Ausheben der Forellenteiche gefunden hat, erhalten. Schlacke ist fast schwarz, was mit großer Sicherheit zu der Bezeichnung »Schwarzer Kocher« geführt hat.

Von einem schon vor vielen Jahren verstorbenen Altoberkochener habe ich indes vor ca. 30 Jahren gehört, dass der »Schwarze Kocher« eigentlich der »Rote Kocher« sei.

Begründung: Die Schmelztemperaturen seien trotz der großen Blasbälge vor plusminus 400 Jahren noch nicht so hoch wie heute gewesen, so dass sich in der Schlacke noch eine beträchtliche nicht ausgeschmolzene Menge von Resteisen befand. Oxydierendes, d.h. verrostendes Eisen habe einen rostroten Farbton des Wassers des Kocherursprungs hervorgerufen.

Eine Bestätigung für diese Darstellung konnte ich bislang nirgends finden.

Das soeben erwähnte Resteisen wurde übrigens von den Ärmsten der Armen, den sogenannten »Schlakkenwäschern« — wie in unseren BuG-Berichten »Oberkochen — Geschichte, Landschaft, Alltag« wiederholt beschrieben — auf mühsame Weise aus der Schlacke herausgeschlagen und gewaschen und für einen Hungerlohn verkauft. Das Gebäude »Schlackenwäsche« wurde erst 1904 abgebrochen. Wir suchen noch immer ein Foto davon.

2) Der Rote Kocher

Wer auf dem kleinen Fußweg vom Parkplatz bei der Kocherquelle entlang des Kochers vor zum Kocherursprung geht, kommt an der 1. Brücke an einer Informationstafel vorbei, auf der der »Rote Kocher« erwähnt ist. Die Tafel wurde einst von der Stadt Oberkochen in Zusammenarbeit mit dem Schwäbischen Albverein aufgestellt.

Informationstafel beim Kocherursprung

Offenbar ist diese Erwähnung des »Roten Kochers« selbst alten Oberkochenern seit Jahrzehnten entgangen. Aus diesem Grund haben wir für diesen Bericht den Text der Informationstafel zum Kocherusrprung abfotografiert und veröffentlichen ihn mit diesem Bericht.

Informationstafel beim Kocherursprung

Der entscheidende Text dieser Tafel, der auf die Beschreibung des »Schwarzen Kochers« folgt, lautet:

In Oberkochen entspringen noch der »Rote Kocher« (heute mehr als Ölweiher bekannt), der Katzenbach und der Gutenbach ebenfalls auf der westlichen Talseite. Sie verstärken den jungen Fluss.

Wer im Internet (Google) die Stichwörter »Roter Kocher« eingibt, findet unter Wikipedia ähnliche Ausführungen. Der »Rote Kocher« sei wegen seiner geringen Schüttung von geringer Bedeutung.

Wir haben uns bemüht, auch in Zusammenarbeit mit dem Oberkochener Geologen Prof. Dr. Hab Bayer und Herrn Roland Hersacher, vormals Landesvermessungsamt, herauszufinden, ob es eine Karte gibt, in der die Bezeichnung »Roter Kocher« vorkommt — leider bislang ohne Ergebnis. Dr. Bayer ist der Meinung, dass die Bezeichnung ursprünglich möglicherweise vorwiegend von den frühen Leitz-Mitarbeitern verwendet wurde.

Für den eher geringen Bekanntheitsgrad der Bezeichnung des Ölweihers als Ursprung des »Roten Kochers«, der ja bereits nach 150 Metern, vorwiegend verrohrt, in den »Schwarzen Kocher« einmündet, sehe ich folgenden Grund:

Einer der ersten Heimatkundler Oberkochens, Oberlehrer Alfons Mager, erwähnt in seiner um 1939 verfassten Beschreibung des Kochers, obwohl beide Bezeichnungen bestanden, weder den »Roten Kocher« noch den »Ölweiher«. Aus diesem Grund habe ich 1986 zu dem Mager’schen Bericht folgende Ergänzung ins Heimatbuch aufgenommen (Seite 336).

Gewiss stimmt dieser Bericht von Alfons Mager auch heute noch im Wesentlichen. Allerdings ist er in einigen Punkten zu ergänzen:

Die Kocherquelle »Ölweiher« ( = Roter Kocher) ist in dem Mager’schen Bericht nicht erwähnt. Der Ölweiher (früher befand sich dort eine Ölmühle) ist eine trichterförmige Quelle, ähnlich dem Blautopf, im Bereich der Firma Gebrüder Leitz. Allerdings sind die Quellaustritte im Ölweiher so stark versintert, dass ein Eindringen ins Erdinnere nicht möglich ist; der Karst- und Höhlenforscher Jochen Hasenmayer hat sich davon vor kurzer Zeit persönlich überzeugt.

Es steht zu vermuten, dass durch die Tatsache, dass Alfons Mager sowohl den »Roten Kocher« als auch dessen aktuellere Bezeichung »Ölweiher« in seinem Bericht vom Kocher zu erwähnen vergessen hat, und alle weiteren Veröffentlichungen auf diesem Erstbericht beruhen, der Bekanntheitsgrad des »Roten Kochers« so gering geblieben ist.

Ein weiterer Grund mag sein, dass der Ursprung des »Roten Kochers« (= Ölweiher) unterhalb des ehemaligen Optischen Museums der Firma Carl Zeiss unzugänglich und hinter Bäumen ziemlich versteckt auf dem privaten Grund der Firma Leitz GmbH liegt. Interessant ist, dass der gleiche verstorbene Informant, der in alten Zeiten den Schwarzen als den Roten Kocher sah, den Roten Kocher (Ölweiher) als den vormals Schwarzen Kocher sah, mit der Begründung, dass dort eine Ölmühle und später eine Schwertschleiferei war, die das Wasser versaut haben. Auch diese Version ist nicht belegt.

3) Der Weiße Kocher

Der Ursprung des »Weißen Kochers« liegt auf Unterkochener Gemarkung. Da der Wasserlauf nach dem Quellaustritt steiler talwärts führt als beim Schwarzen und beim Roten Kocher, quirlt das Wasser, das sich auf diese Weise mit dem Sauerstoff in der Luft vermischt, in unzähligen kleinen Wasserfällen zu schaumartigen Wasserbläschen auf und verleiht ihm dadurch die weiße Farbe.

4) Der Blaue Kocher

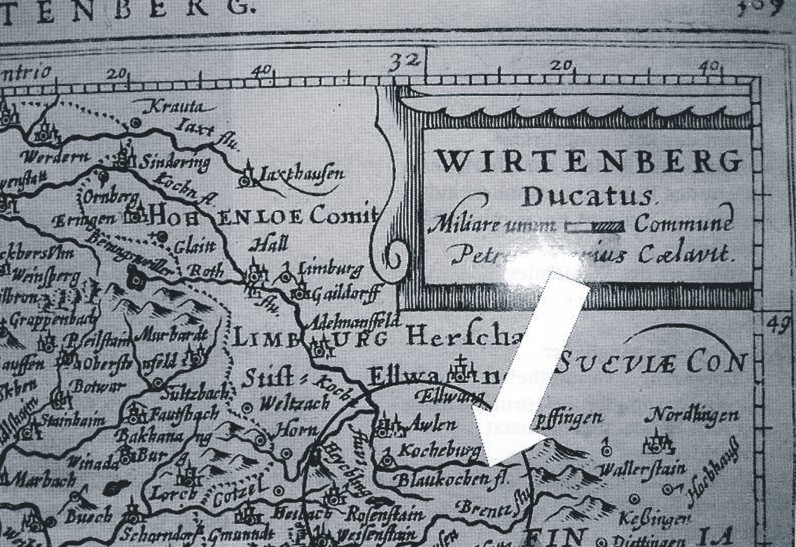

Der »Weiße Kocher« wird in einer alten Karte, der sogenannten »Wirtenbergensis Ducatus-Karte, die das Herzogtum Württemberg um 1600 zeigt, als »Blaukochen Fl.« (Fl. = lat. = flumen = Fluss) bezeichnet. Eine Begründung, weshalb der »Weiße Kocher« vor 400 Jahren »Blauer Kocher« genannt wurde, ist uns nicht möglich.

Ducatus-Karte Wirtenbergensis um 1600 — Blauer Kocher

Dietrich Bantel