Ihre Herkunft und frühe Geschichte bis zum Untergang des Thüringerreiches

Sind die Thüringer Nachkommen der Hermunduren? Ist Thüringen Hermundurenland? Diese Frage hat gegen Ende des letzten Jahrhunderts die Vor- und Frühgeschichtler sehr heftig bewegt. So versuchte z.B. der um die Erforschung der altthüringischen Geschichte sehr verdiente Erfurter Oberforstrat Werneburg nachzuweisen, daß die Thüringer Nachkommen der Cherusker sind, was auch deren Verschwinden aus der Geschichtsschreibung erklärt hätte. Ihm wurde u.a. sehr heftig von dem Historiker Alfred Kirchhoff in dessen Schrift »Thüringen doch Hermundurenland« widersprochen.

Es hat auch nicht an Versuchen gefehlt, den Namen Thüringer aus dem der Hermunduren abzuleiten. Der Name Hermunduri besteht aus dem verstärkenden indogermanischen Bestimmungswort * ermun und dem Grundwort * doroz, so daß sich die Übersetzung Groß-Duren daraus ergeben könnte. Der große Germanist und Sprachforscher Jacob Grimm äußerte in seiner »Geschichte der deutschen Sprache« Bedenken gegen die sprachliche Ableitung, da nach den Gesetzen der Lautverschiebung das gotische th, das althochdeutsche d, eigentlich ein lateinisches t verlangt, so daß es in den lateinischen Texten Hermunturen heißen müßte. Er hat diese Bedenken aber unterdrückt, da ihm die Ablösung der Hermunduren durch die Thüringer als erwiesen galt. Gerade Grimms Bedenken haben immer wieder zu Zweifeln geführt, die bis in unsere Zeit angehalten haben, obwohl nach dem im Jahre 1875 von dem dänischen Sprachforscher Karl Verner formulierten Gesetz die Ableitung des Wortes Thüringer von den Hermunduren sprachwissenschaftlich wieder als möglich angesehen werden kann.

Die Endung »-ing« bezeichnet im Germanischen sowohl die Zugehörigkeit zu einer meist ethnischen Gemeinschaft als auch die Abstammung; die Thüringer könnten also durchaus auch schon vom Namen her Nachfahren der (Hermun-)Duri sein.

Allerdings wäre dann der seltene Fall einer Namenskürzung eingetreten, während der umgekehrte Fall der übliche in der Geschichte ist. Eine endgültige Namensdeutung ist bis heute noch nicht gelungen.

Wer sind sie nun diese Thüringer?

Wenn auch für das 3. und 4. Jahrhundert schriftliche Quellen über die Bevölkerung zwischen Mittelelbe und Thüringer Wald fehlen, so sind doch archäologische Zeugen in reicher Zahl vorhanden. Sie erlauben einen guten Einblick in die Geschichte dieser Zeit.

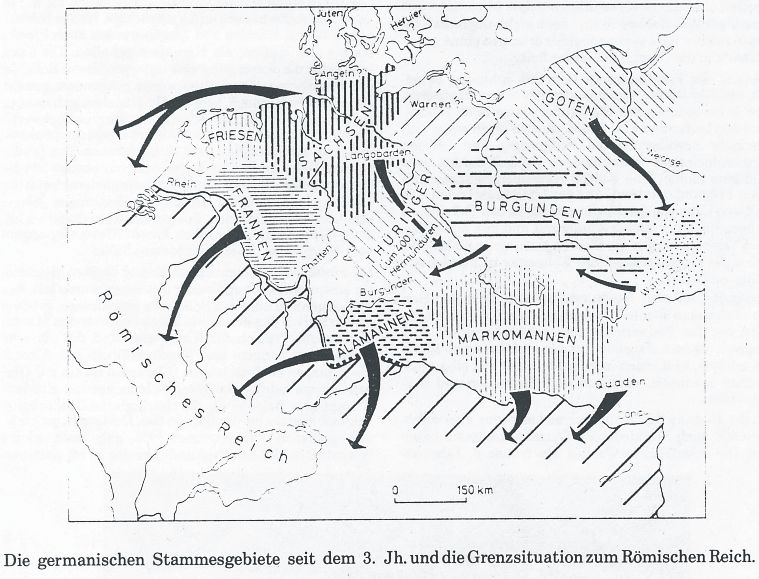

Anhand des Fundmaterials läßt sich schlüssig beweisen, daß eine leichte Verschiebung des elbgermanischen, also hermundurischen Siedlungsraumes nach Südwesten stattgefunden hat. Dabei wurden rhein-weser-germanische Bevölkerungsteile aufgesogen und mit den hermundurischen verschmolzen, so daß daraus sehr bald eine einheitliche Kultur vorwiegend elbgermanischer Prägung entstand. Aus den Grabungsfunden läßt sich eine Linie von den Hermunduren zu den Thüringern ziehen. Trotz der Völkerwanderung und den mannigfachen Verschiebungen der Siedlungsräume zu dieser Zeit haben die Hermunduren ihre Wohnsitze nicht oder nur wenig verändert.

Thüringen ist also Hermundurenland. Teile der Hermunduren sind aber in Bewegung geraten. Wir haben bereits von den Südhermunduren gehört; auch die Alamannen, die im 3. Jahrhundert den süddeutschen Raum besiedelten, bestanden in ihrer Mehrheit aus elbgermanischen Stämmen, vor allem wohl Semnonen und Hermunduren.

An der Bildung des Thüringerreiches waren aber offensichtlich auch norddeutsche Germanenstamme beteiligt. Die schriftlichen Quellen des frühen 6. Jahrhunderts nennen die Thüringer mehrfach in Verbindung mit Angeln und Warnen. In dem im 9. Jahrhundert aufgezeichnetem Volksrecht der Thüringer »lex Angliorum et Werinorum, hoc est Thuringorum« (Gesetz der Angeln und Warnen, das heißt der Thüringer) werden die Namen sogar synonym gebraucht, danach gehören wohl auch die Angeln und Warnen zu den Kernvölkern des Thüringerreiches. Vermutlich sind sie im 3. oder 4. Jahrhundert in das nördliche Thüringen eingewandert.

Manche Namen erinnern daran: Im Norden Thüringens ist der Gauname Engelin überliefert mit der Dörfergruppe Kirch‑, Holz‑, Feld- und Westerengel. Auf die Warnen weist die Bezeichnung Werenofeld für das Land östlich der Saale hin. Auch die im nördlichen Thüringen häufigen Ortsnamen auf ‑leben gehen auf nördliche Zuwanderer zurück.

Wie lebten die alten Thüringer, was sagen uns darüber die Funde?

Ihre Siedlungen bestanden aus kleineren oder größeren Gehöftgruppen, die häufig auf kleinen Anhöhen über Gewässern angelegt wurden. Die Thüringer waren ebensowenig wie die anderen Germanen jene martialischen Gesellen, als die sie uns heute erscheinen, weil uns die Geschichtsschreibung vor allem ihre Kriegstaten überlieferte.

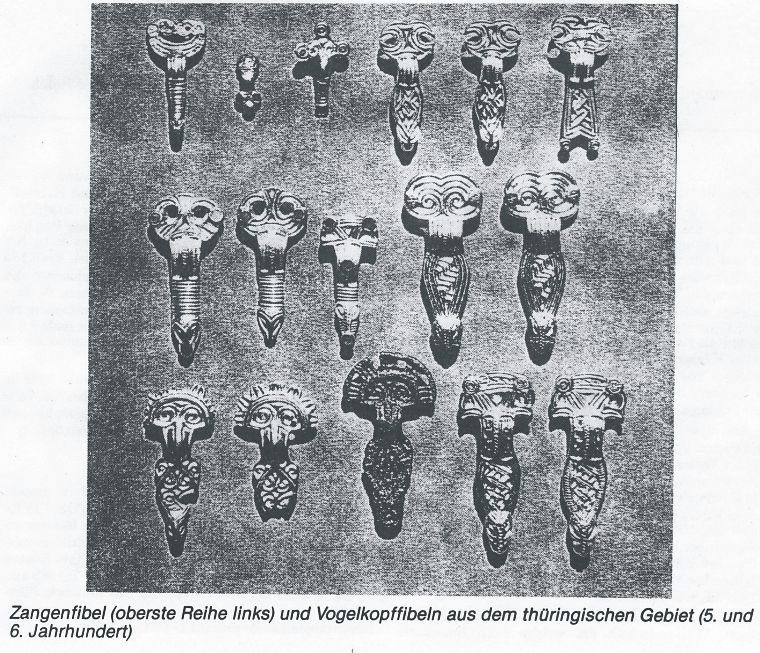

Der Pflug stand ihnen näher als das Schwert, sie waren vor allem Ackerbauern und Viehzüchter. Neben Schweinen, Rindern, Schafen und Ziegen wurden auch Pferde, Hunde und Hühner als Haustiere gehalten. Die Jagd spielte für die Versorgung eine untergeordnete Rolle. In den bäuerlichen Haushalten wurde gesponnen, gewebt und einfache Keramik hergestellt. Daneben gab es aber auch regelrechte Töpferwerkstätten, die eine hochwertige, für Thüringen charakteristische Drehscheibenkeramik aus feingeschlämmtem dunkelgrauen Ton produzierten. Diese Töpfereien waren offenbar ebenso wie die Bronzegießer‑, Kunst- und Goldschmiedewerkstätten an die meist abseits der bäuerlichen Siedlungen gelegenen Adelshöfe gebunden. Zeugen des kunsthandwerklichen Könnens sind vor allem Fibeln (Gewandspangen) aus Bronze oder meist vergoldetem Silber.

Die Fibeln waren Schmuckstücke und dienten gleichzeitig einem praktischen Zweck, mit ihnen wurde z.B. das Frauengewand über den Schultern geschlossen, größere Fibeln hielten den aus einem Stück bestehenden Mantel zusammen. Typisch für Thüringen sind die oft sehr kunstvollen Zangen- und Vogelkopffibeln mit Almandin-Einlagen als Vogelaugen (Almandin ist ein zur Granat-Gruppe gehörender roter Schmuckstein). Ein herausragendes Beispiel für die thüringische Goldschmiedekunst sind die bei Großörner, Krs. Hettstedt, gefundenen goldenen Pferdetrensen. Es gab auch kleine Werkstätten, die Knochen und Geweihe zu oft reich verzierten Kämmen und anderen Gebrauchsgegenständen verarbeiteten.

Männer und Frauen trugen Gürtel aus Stoff oder Leder, die mit einer metallenen Schnalle geschlossen wurden. Am Gürtel der Frauen war ein Beutel für Messer und anderes Kleingerät befestigt. Die ebenfalls am Gürtel getragene Ledertasche der Männer enthielt meist Messer oder Schere und Feuerzeug (Feuerstein und Pinkstahl). Viel von unserem Wissen über die damalige Lebensweise verdanken wir der Sitte, den Toten das persönliche Eigentum mit in das Grab zu geben: den Frauen vor allem Schmuck, den Männern Waffen. Auffallend häufig wurden in Thüringen sehr hochwertige, damaszierte Schwerter gefunden.

Seit der Mitte des 5. Jahrhunderts wurden die Toten gleich dem Brauch der Alamannen, Bajuwaren und Langobarden in westöstlich orientierten Reihengräbern beigesetzt. Bei den benachbarten Sachsen war zu dieser Zeit noch Brandbestattung üblich.

Nach der Ersterwähnung der Thüringer in der »Mulomedicina« des römischen Veterinärs werden die Thüringer — wie schon gesagt — unter den Truppen des Hunnenkönigs Attila bei der großen Schlacht auf den Katalaunischen Feldern in der Champagne im Jahre 451 genannt. Die Einbeziehung in den hunnischen Macht- und Kulturbereich dokumentiert auch die künstliche Deformation der weiblichen Schädel, die in 22 thüringischen Gräberfunden nachgewiesen wurde. Die Ausbreitung dieser Sitte, den Kopf durch Umschnürung mit Binden vom Säuglingsalter an zu einem Turmschädel zu deformieren, stammt aus Kleinasien und kam mit den mongolischen Reitervölkern nach Westen. Die Turmschädel kommen nur bei Germanenstämmen vor, die stärkeren Kontakt mit den Hunnen hatten bzw. direkt zu deren Herrschaftsbereich gehörten, wie Ostgoten, Gepiden, Hermunduren und Burgunder. Diese deformierten Schädel sind so etwas wie ein Gradmesser für die Intensität des hunnischen Einflusses in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts. Etwa die Hälfte der mit Schädeldeformation gefundenen Frauen dürfte nach ihrem Habitus einheimisch gewesen sein, die anderen Toten zeigen mongolischen Einschlag: entweder waren es Hunninnen, die bei Thüringern eingeheiratet haben, oder solche, die nach Zerschlagung der Hunnenmacht unter diesen als Unfreie lebten. Verbindungen zwischen Germanen und Hunnen hat es wohl gegeben, denn auch Attilas zweite Frau war eine Germanin.

(Fortsetzung folgt.)

Dr. Jochen Kämmerer