In der Gründungsversammlung des Heimatvereins Oberkochen am 22.6.1987 war darauf verwiesen worden, daß eines der Ziele des HVO auch sein müsse, die vielen Thüringer anzusprechen, denen nach Kriegsende Oberkochen zur neuen Heimat geworden ist.

Am 25.11.1988 trug unser Vorstandsmitglied Herr Dr. Jochen Kämmerer, selbst gebürtiger Thüringer, mit einem gut besuchten Vortrag in der Stadtbibliothek Oberkochen diesem Anliegen mit einem ersten sehr fundierten Beitrag Rechnung.

Wir möchten diesen Vortrag, dem ein weiterer zur neueren Geschichte Thüringens folgen wird, in leicht veränderter Form in 4 Folgen im Amtsblatt BuG veröffentlichen. Wer den Vortrag seinerzeit besucht oder die Berichterstattung verfolgt hat, hat mit Interesse vernommen, daß Herrn Dr. Kämmerer im Rahmen seiner Nachforschungen der Nachweis gelungen ist, daß 2 Orte in unserer unmittelbaren Nachbarschaft thüringer Gründungen sind.

Thüringer Schwaben oder schwäbische Thüringer, … das ist die Frage. Lassen Wir uns überraschen.

Dietrich Bantel

Die Thüringer — Teil 1

Ihre Herkunft und frühe Geschichte bis zum Untergang des Thüringerreiches

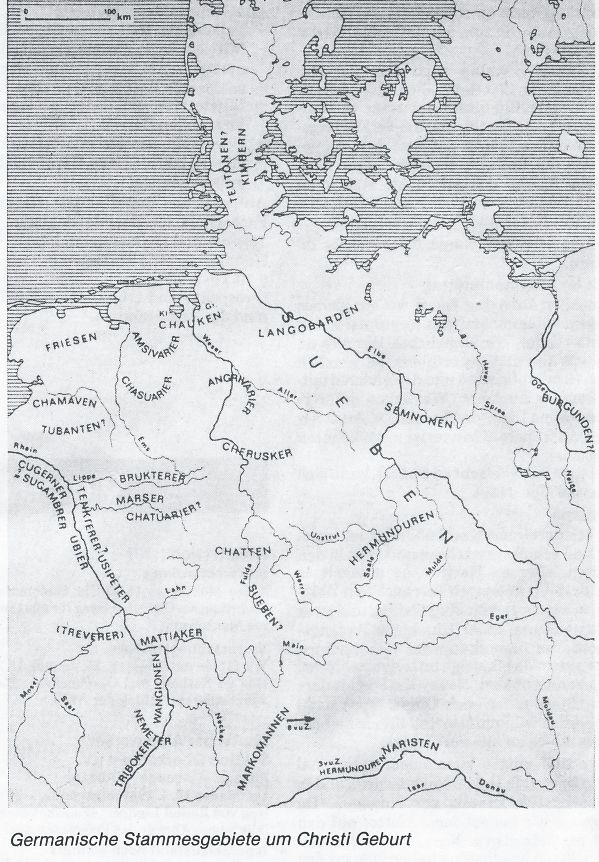

Die Ereignisse, von denen im folgenden berichtet wird, spielten sich im historisch sehr bewegten Zeitraum zwischen dem ersten vorchristlichen Jahrhundert bis zum 6. Jahrhundert nach Christus ab, in dem sich zumindest in der zeitraffenden Perspektive des geschichtlichen Rückblickes die Ereignisse zu überstützen scheinen: In dieser Zeit dehnten die Römer ihren Herrschaftsbereich weit nach Norden bis an Rhein und Donau aus und festigten diese Grenze durch den Limesbau. In diesen Zeitabschnitt fällt auch die große germanische Völkerwanderung, der schließlich das weströmische Reich zum Opfer fiel. Die Hunnen, ein mongolisches Nomaden- und Reitervolk drangen damals unter ihrem König Attila weit nach Westeuropa vor und unterwarfen die auf ihrem Wege siedelnden germanischen Volksstämme. Schließlich fallen auch noch die großen germanischen Reichsgründungen in diesen Zeitraum.

Aus diesem Geschehen soll nun die Geschichte eines dieser germanischen Volksstämme herausgeblendet werden, die der Thüringer.

Eine germanische Geschichtsschreibung gab es zu dieser Zeit noch nicht, unser Wissen über die Germanen verdanken wir überwiegend römischen und griechischen Berichten. Ohne diese Überlieferung müßte die ganze archäologische Forschung namenlos bleiben. Ja, wir würden nicht einmal den Namen »Germanen« kennen und schon gar nicht die Namen ihrer einzelnen Stämme.

Die wichtigsten Quellen seien nachstehend genannt:

Der römische Feldherr und Staatsmann Gaius Julius Caesar (100 — 44 v. Chr.) hob in seinen Berichten über den Gallischen Krieg erstmals den ethnischen Gegensatz zwischen Kelten und Germanen hervor und führte den Namen »Germanen« in die römische Literatur ein. Berichte über Germanien zur Zeit des römischen Kaisers Augustus (63v Chr. — 14 n. Chr.), also etwa um Christi Geburt, finden sich z.B. in der »Geographica« des Strabon, eines griechischen Geographen und Historikers, oder etwas später bei Plinius dem Älteren, der Staatsbeamter und römischer Offizier in Germanien war. Wohl die wichtigsten und wertvollsten Informationen hat uns Publius Cornelius Tacitus (ca. 55 — 120 n. Chr.) in seiner »Germania« und in den »Annalen« hinterlassen. Eine Abschrift der »Germania«, dieses bedeutenden und berühmten Werkes der Geschichtsschreibung, wurde im 15. Jahrhundert im Kloster Hersfeld entdeckt. Das Werk ist wohl unübertrefflich in seiner Klarheit, Knappheit und Anschaulichkeit der Schilderung. Es gilt, obwohl Tacitus wohl selbst nie in Germanien war, als sehr zuverlässig. Sicher stammen viele Informationen aus den Abhandlungen des Plinius über die germanischen Kriege, die leider verlorengegangen sind.

Die Thüringer werden zum ersten Male um das Jahr 400 n. Chr. von dem römischen Veterinär Paulus Vegetius Renatus genannt, der in seiner Schrift »Mulomedicina« die Pferde der TORINGI rühmt und ihnen den zweiten Rang hinter den hunnischen einräumt. Nur wenig später werden die Thüringer ein weiteres Mal unter den Truppen des Hunnenkönigs Attila 451 bei der großen Schlacht auf den Katalaunischen Feldern bei Troyes an der Seine erwähnt, bei der sich Römer und Hunnen unterstützt durch germanische Hilfstruppen gegenüberstanden. Unter dem in dieser Schlacht siegreichen römischen Feldherrn Aetius kämpften Westgoten, Burgunder und Franken, auf hunnischer Seite Ostgoten und Thüringer. Die Thüringer gehörten damals also zum Herrschaftsbereich der Hunnen, denen sie Truppenkontingente stellen mußten. Nach der Zerschlagung der hunnischen Macht nach dem Tode Attilas werden die Thüringer wieder selbständig. Wir erfahren weiter, daß sie um 480 Passau in der ehemaligen römischen Provinz Rätien plündern und Lorch, das römische Lauricum, an der Einmündung der Enns in die Donau bedrohen.

Wer waren sie, diese TORINGI, dieser zumindest namentlich bis dahin unbekannt gebliebener germanischer Volksstamm, der um 900 nach Christi Geburt in die Geschichte tritt? Wo kamen sie her?

Blenden wir zurück auf die schon genannten antiken Quellen über die Germanen. Was erzählen sie uns? Caesar erwähnt in den um 52 v. Chr. geschriebenen Kommentaren zum Gallischen Krieg 15 germanische Stämme. Die Grenze zwischen Kelten und Germanen bildete zu dieser Zeit der Rhein. Die Sueben, die Caesar unter ihrem König Ariovist sehr zu schaffen machten, werden von ihm deutlich herausgehoben. Sie waren sicherlich zu dieser Zeit der bedeutendste in Rheinnähe siedelnde germanische Volksstamm. Die Cherusker, ein weiterer wichtiger germanischer Volksstamm der Caesarzeit, saßen im Bereich der Weser zwischen Hannoversch-Minden und Hameln. Südlich des Mains siedelten die Markomannen, die Grenzmänner, die Markleute. Das Gebiet im Innern Germaniens ist den Römern zur Zeit Caesars unbekannt, ein weißer Fleck auf der römischen Landkarte.

Literarische Quellen der augusteischen Zeit geben uns schon einen wesentlichen besseren Einblick in das Innere Germaniens, und hier begegnet uns im Gebiet des späteren Thüringen ein Volksstamm, dem wir unsere Aufmerksamkeit widmen müssen, die HERMUNDUREN. Die Hermunduren nehmen zu dieser Zeit den gesamten mitteldeutschen Raum ein, der Schwerpunkt liegt dabei im Mittelelb-Saale-Gebiet. Nach Westen erstreckte sich die Besiedlung bis in die Gegend des heutigen Eisenach und Heiligenstadt. Nördliche Nachbarn waren die Semnonen im Elbe-Havel-Gebiet. Nordwestlich von ihnen lebten die Langobarden und Cherusker.

Im Westen lagen die Siedlungsgebiete der Chatten, von denen sich der Name der Hessen ableitet, südöstlich von den Hermunduren siedelten die Naristen und Markomannen. Zwischen Donau und Main, vom Hauptsiedlungsgebiet des Stammes getrennt, lebten die Südhermunduren als unmittelbare Nachbarn der römischen Provinz Rätien. Velleius Paterculus, ein römischer Offizier, der an dem Zug des römischen Feldherrn und späteren Kaisers Tiberius in das Innere Germaniens teilgenommen hat, berichtet uns, daß die Elbe die Grenze zwischen den Stammesgebieten der Semonen und Hermunduren bildete.

Übrigens finden sich zu dieser Zeit keine literarischen Quellen über die Sueben, deren Name sich im Wort Schwaben erhalten hat. Sie haben sich aus dem Rhein-Main-Neckar-Gebiet zurückgezogen, sicherlich ein Eingeständnis der Unmöglichkeit, hier gegen die römische Macht anzukämpfen.

Ausführliche Kunde von Germanien und seinen Volksstämmen gibt uns Tacitus. In seiner »Germania« (»De origine et situ Germanorum liber«) schreibt er: »In alten Liedern, der einzigen Art geschichtlicher Überlieferung, die es dort gibt, feiern die Germanen einen erdentsprossenen Gott Tuisto. Ihm schreiben sie einen Sohn Manus zu, den sie als Stammvater und Begründer ihres Volkes preisen. Dieser soll drei Söhne gehabt haben, nach deren Namen die an der Nordsee wohnenden Germanen Ingväonen, die im Binnenland Erminonen und die Anwohner des Rheins Istväonen genannt werden.« Die Ingväonen, Erminonen und Istväonen lassen sich tatsächlich nachweisen. Es waren aber keine Stämme, sondern Kulturverbände. Ermin, der Erhabene wurde von den Erminonen oder auch Herminonen, wie sie auch oft in der Literatur genannt werden, als oberste Gottheit angesehen. Die Zugehörigkeit der Hermunduren zu den Herminonen (die Ähnlichkeit der Namen fällt auf) ist durch Plinius belegt. Zu diesem Verband gehörten neben den Hermunduren die Chatten, Cherusker und auch die Sueben, als deren ältesten und edelsten Stamm Tacitus die Semnonen nennt. Er berichtet von einem heiligen Hain der Semnonen, zu dem zu bestimmten Zeiten alle Teilstämme aus gleichem Blute Abordnungen zu einem Opferfeste schicken.

Die Wohnsitze der Hermunduren verlegt Tacitus an die Donau, wobei er wohl die Gruppe der schon erwähnten Südhermunduren meint. Er bezeichnet sie als den Römern treu ergeben und schreibt weiter: »Deshalb gewähren wir ihnen als einzigen Germanen Handelsrecht nicht nur am (rechten) Donauufer, sondern auch tief im Innern des Landes und sogar in der blühenden Hauptstadt der rätischen Provinz (Augsburg). Überall dürfen sie ohne Wachen über die Grenze und während wir den übrigen Stämmen nur unsere Waffen und Lager zeigen, haben wir ihnen, ohne daß sie es gewünscht hätten, unsere Häuser und Gutshöfe geöffnet.« Die Bevorzugung der Hermunduren durch Rom scheint längere Zeit angehalten zu haben.

In die innergermanischen Auseinandersetzungen griffen die Hermunduren mehrfach ein, wie uns bezeugt wird. Unter anderem wissen wir durch Tacitus von Kämpfen mit ihren wesentlichen Nachbarn, den Chatten im Jahre 58 um Salzquellen (Salzungen?), die für die Chatten sehr verlustreich ausgingen. Ein letztes Mal werden die Hermunduren in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts im Zusammenhang mit den Markomannenkriegen genannt, in denen sie gemeinsam mit den Markomannen und anderen verbündeten Stämmen als offene Feinde des römischen Reiches auftreten. Sie nehmen an Vorstößen in das römische Rätien und bis in die oberitalienische Tiefebene teil. Nach dieser nicht ruhmlosen Waffenbrüderschaft weiß die Geschichte nichts mehr von ihnen. Über 200 Jahre herrscht Schweigen über die Völkerverhältnisse im zentralen Germanien, bis dann um das Jahr 400 ein neuer Volksname im Siedlungsgebiet der Hermunduren auftaucht, der der THÜRINGER.

(Fortsetzung folgt.)

Dr. Jochen Kämmerer