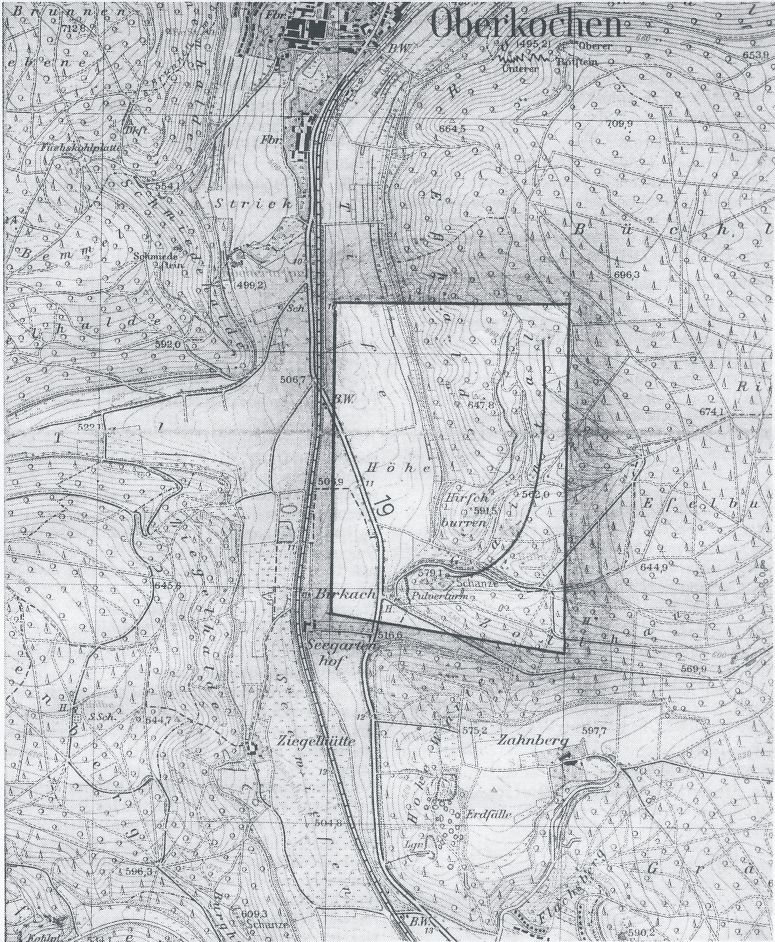

Von Herrn Dr. Hans-Joachim Bayer, dem Oberkochener »Erfinder« des Schaubergwerks in Aalen-Wasseralfingen und unseres erst kürzlich angelegten Karstquellenwegs Oberkochen/Königsbronn, erhielten wir einen Oberkochen betreffenden hochinteressanten Bericht, der vor 67 Jahren in einem Fachblatt erschien. Es handelt sich um Tierknochenfunde von Wirbeltieren, die hier vor 16–25 Millionen Jahren gelebt haben. Die Fundstelle ist auf dem beigegebenen Kartenblattausschnitt von 1958 am Eingang zum sogenannten Gaintal zu finden, einem Trockental, das parallel zum Haupttal verläuft und zwischen Hirschburren und Pulverturm in dieses einmündet. Von den Oberkochenern wird dieses Tal als »Gaindl« oder »Goindl« bezeichnet. Der im Artikel erwähnte »Gaulfriedhof«, in Oberkochen »Gaulheeml« (= »Gaulhimmel«) genannt, hat dort der Überlieferung nach tatsächlich bestanden. Auch Kühe wurden früher dort vergraben.

Dietrich Bantel

Herr Dr. Bayer schreibt uns:

Im Jahre 1922 erschien in einem bedeutsamen geowissenschaftlichen Fachblatt, dem »Zentralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie« im Jahrgangsheft Nr. 2 auf den Seiten 57 bis 60 ein erdgeschichtlicher Fundbericht, der wissenschaftlich eine kleine Sensation auslöste.

In diesem etwas nüchtern gehaltenen Bericht geht es um erstmalige Wirbeltierfunde (Fundort: am Pulverturm zwischen Oberkochen und Königsbronn) aus der Zeit des Untermiozäns (= 25 — 16 Mio. Jahre vor heute) aus einer lehmgefüllten Karstspalte. Bis 1922 kannte man Spaltenfüllungen aus dem Kalkgebirge (= Karst) mit Tierknochen (Wirbel, Kiefer, Zähne) der untermiozänen Lebenswelt Süddeutschlands noch überhaupt nicht. Die ehemalige Tierwelt des Jung-Tertiärs, zu dem die Untermiozän-Zeit gehört, kannte man bis damals nur aus sogenannten Beckenablagerungen und aus Flußterrassen. Mit dem Oberkochener Spaltenfund wurde man überhaupt darauf aufmerksam, lehm- oder bohnerzerfüllte Spalten als wichtige Fundstätten für die sterblichen Überreste der Vorläufer unserer heutigen Wirbeltiere zu sehen und gezielt nach ihnen Ausschau zu halten. Solche Karstspalten bergen vor allem verunglückte Tiere oder Nahrungsreste anderer Tiere, die durch Lehmnachrutschungen und ‑einschwemmungen zugleich auch gut konserviert wurden und bis heute erhalten blieben.

Bis heute (1988) hat man auf der Schwäbischen Alb über 30 Fundstätten mit tertiären Tierresten ausfindig machen können. Derartige Fundstätten erweitern unsere Kenntnisse über die damalige Lebewelt der Schwäbischen Alb ganz entscheidend. Es ist eine Lebewelt, über die wir bis heute immer noch viel zu wenig wissen. Der Oberkochener Fundbericht aus dem Jahr 1922 war jedoch ein Meilenstein in der Erforschung dieser vormaligen Lebewelt.

Hier der Originalbericht:

Untermiocäne Wirbeltierreste aus einer Spalte im Jurakalk von Oberkochen in Württemberg.

Von Max Schlosser (1922)

Vor kurzem schickte mir Herr Dr. Kurt Frentzen, Kustos am Naturalienkabinett in Karlsruhe, eine Anzahl kleiner Zähne und Knochen aus einer Spaltausfüllung im weißen Jura von Oberkochen, zwischen Aalen und der berühmten Lokalität Steinheim gelegen, zur Bestimmung und allenfallsigen Veröffentlichung, wofür ich ihm hier meinen besten Dank aussprechen möchte. Da Wirbeltierreste aus tertiären Spaltausfüllungen stets besonderes Interesse verdienen, war mir dieser Auftrag sehr willkommen.

Über die Fundumstände berichtet Herr Dr. Frentzen folgendes:

»Die Reste fanden sich in der Lehmfüllung einer Spalte in einem Steinbruch des oberen Weißjura delta verschwammt im Gewand Pulverturm, im Volksmund »Gaulfriedhof«, an der Landstraße Oberkochen — Königsbronn, in Höhe des »Seegartenhofes«. Die im Maximum 40 cm breite Spalte war durch die Abbau-Tätigkeit angeschnitten und im obersten Teil nicht mehr vorhanden. Der Grund der ca. 10 m unter die Oberfläche herabreichenden Spalte war in 20–25 cm Mächtigkeit mit hellbraunem, sehr zähem, etwas kalkigem Lehm, dem zahlreiche eckige Jaspis- und Kalkbrocken beigemengt waren, erfüllt. In den höheren Lagen wurde der Lehm dunkler und sandiger durch Beimengung eckiger Quarzkörner. Bohnerz kam nur vereinzelt vor, reichlicher eckige Stücke bis 1 cm dicker konzentrischer Brauneisensteinrinden. Beide Schichten führten ausgewitterte Seeigelstacheln — Cidaris coronata und andere Arten — und Bruchstücke von Apiocrinus-Stielgliedern. Diese bröckelig zerfallenden Lehme waren zum größten durch Regen aus der Spalte ausgeschwemmt. Bedeckt ist der Malm delta, bzw. seine Verwitterungsprodukte, an dieser Stelle durch »Goldshöfer Sande«.

»Die ersten Reste, darunter die größeren, heller gefärbten Zähne (Palacomeryx?), wurden auf der Halde des Steinbruches gefunden; die sonstigen Zähne, auch die Knochen (Wirbel), lagen in dem hellbraunen Lehm des Spaltengrundes und wurden durch Ausschlämmen gewonnen. Ich habe diese Schicht vollständig ausgehoben und verarbeitet, so daß wohl alles derzeit Erreichbare geborgen ist.«

»Die ganzen Wände des Steinbruches sind von kleineren oder größeren lehmerfüllten Spalten durchsetzt. Reste habe ich in ihnen nicht auffinden können, aber auch die hellbraunen Lehme, wie sie den Grund der beschriebenen Spalte erfüllten, habe ich in keinem weiteren Falle beobachtet.«

Das von mir untersuchte, freilich etwas spärliche Wirbeltiermaterial verteilt sich auf:

Amphitragulus, mehrere Arten: elegans POMEL sp., Boulangeri POMEL, gracilis POMEL, Pomeli FILHOL?

Caenotherium commune BRAVARD.

Propseudopus und Salamandra Broilii n. sp.

Salamandra Broilli n. sp. ist durch zwei Rückenwirbel vertreten, welche fast doppelt so groß sind wie solche der lebenden Salamandra maculosa. Von dieser fossilen, bisher noch nicht benannten Art besitzt die Münchener paläontologische Sammlung auch eine Anzahl Rückenwirbel aus dem untermiocänen Süßwasserkalk von Weisenau bei Mainz.

Propseudopus sp. Es liegen vor: zwei Rücken- und ein Schwanzwirbel. Auch diese Art ist in der Münchener Sammlung durch eine Anzahl Wirbel aus dem Süßwasserkalk von Weisenau repräsentiert.

Caenotherium commune BRAVARD. Die Caenotherium-Reste gehören einer einzigen Spezies an, welche in der Größe mit der genannten Art von St. Gérand le Puy, Dép. Allier, sehr gut übereinstimmt, die aber auch im Süßwasserkalk von Weisenau und in dem von Eckingen bei Ulm vorkommt. Für latecurvatum FILHOL sind die Zähne und Knochen zu klein, für Geoffroyi POMEL zu groß. Das Material besteht aus zwei Fragmenten von linken Unterkiefern — das eine trägt P4, das andere M1 und M2 — aus einem Bruchstück eines rechten Unterkiefers mit P4, aus je einem linken M2 und M3 und einem rechten M1 — diese drei M stammen wohl von ein und demselben Individuum — aus einem etwas größeren linken M2, ferner aus einem rechten P1 und sechs oberen M, nämlich je ein linker M1, M2 und M3 und je ein rechter M1, M2 und M3, die aber verschiedene Individuen repräsentieren dürften, denn nur die beiden oberen M3 und der rechte M1 und der linke M2 passen gut zusammen. Die Individuenzahl scheint mindestens drei zu sein. Dazu kommen noch je ein oberer I3 und ein linker oberer C, das distale Ende eines rechten Humerus, ein linkes Calcaneum, die obere Hälfte eines linken Metatarsale III und die untere eines linken Metatarsale IV nebst der ersten Phalange einer Seitenzehe, anscheinend der äußeren.

Amphitragulus elegans POMEL ist repräsentiert durch einen rechten unteren P2 und einen unteren rechten M2, die aber wohl von zwei Individuen herrühren.

Amphitragulus sp. Ein rechter unterer M läßt sich mit keiner Art von St. Gérand le Puy vereinigen, dagegen paßt er gut zu einem Unterkiefer von Eckingen bei Ulm, welchen H. v. MEYER als Palaeomeryx pygmaeus bestimmt hat, ein Name, der jedoch unterdrückt werden muß, weil er verschiedene und nicht einmal gleichzeitige Spezies umfaßt. Die obermiocäne führt jetzt den Namen Lagomeryx Meyeri HOFMANN ap., für die Ulmer fehlt bis jetzt eine nähere Bezeichnung. Vielleicht handelt es sich um einen große Lokalrasse der folgenden Art.

Amphitragulus Boulangeri POMEL. Zu dieser bei St. Gérand le Puy und Weisenau vorkommenden Art darf ein unterer rechter M1, vielleicht auch ein linker und ein rechter oberer M1(2) gestellt werden, die für die folgende Spezies doch etwas zu groß sind.

Amphitragulus gracilis POMEL., einer der kleinsten Palaeomeryciden ist im Verhältnis zu der geringen Menge des Gesamtmaterials sehr gut vertreten. Er ist übrigens auch im Untermiocän von Ulm und von Weisenau scheinbar etwas häufiger als bei St. Gérand le Puy. Von Unterkieferzähnen liegen vor: zwei rechte D4, je ein rechter M1 und M3, und ein linker M3, von Oberkieferzähnen die zusammengehörigen rechten P2 und P3, ein rechter M1, zwei rechte M2 und ein rechter M3, sowie zwei linke M2 und ein linker M3. Diese Zähne verteilen sich allermindestens auf drei Individuen. Außerdem gehört zu dieser Art ein linker Astragalus und eine Phalange. Ein weiterer oberer linker M3 ist fast zu klein für diese Spezies, er könnte zu A. Pomeli FILHOL gehören.

Sämtliche ermittelte Säugetierarten finden sich, mit Ausnahme des problematischen »Palaeomeryx pygmaeus«, auch bei St. Gérand le Puy und an anderen Lokalitäten des Dép. Allier, bei Weisenau im Mainzer Becken und bei Eckingen in der Nähe von Ulm, Propseudopus und Salamandra Broilii kommen auch bei Weisenau vor.

Es handelt sich also um Überreste der Untermiocänfauna, die bisher noch nicht mit Sicherheit in Spaltausfüllungen des Jura von Süddeutschland nachgewiesen war. Der Fund hat daher keine geringe Bedeutung, wenn auch die Zahl der Arten und der Zähne und Knochenbruchstücke, welche hier in eine Felsspalte eingeschwemmt worden sind, im ganzen recht spärlich ist.

Max Schlosser