Zunächst sind noch drei Meldungen vom 22. Dezember 1868 nachzutragen.

Die eine ist wenig spektakulär, weist aber auf die Bedeutung der Forstwirtschaft für Oberkochen hin. Aus den »Staatswaldungen Zollhau, Wollenberg, Steinbos, Bilz des Reviers Oberkochen« stehen zum Verkauf: »Eichen- und Nadelholzstämme« (105 Stück), »fichtene Hopfen- und Nadelholzstangen sowie buchene Wagnerstangen« (145 Stück), weiter »buchene, birkene, aspene Prügel und Laub- und Nadelholzwellen« (insgesamt 5675 Stück).

Einen Eindruck von damals üblichen Rechtsmethoden gibt die an den Holzverkauf anschließende Bekanntmachung des Amtsgerichts Aalen, in der ein 22jähriger lediger Müller aus Oberkochen durch Gerichtsbeschluss für »mundtot« erklärt wird. Nun würde sicherlich mancher Zeitgenosse wünschen, dass dem oder jenem/der oder jener sein/ihr loses Mundwerk verboten werde. Manchmal würden wir unserem Gegenüber gerne »über den Mund fahren«, wenn er/ sie denselben zu sehr aufreißt, oder auch wünschen, er/sie möge sich durch die losen Reden »den Mund verbrennen«.

Jedoch darum ging es damals nicht, denn für »mundtot erklären« bedeutete in der Rechtssprache, den Betreffenden als unfähig zu bezeichnen, rechtsverbindliche Handlungen vorzunehmen. War das Sündenregister des jungen Oberkochener so lang, dass eine derart drastische Maßnahme gerechtfertigt war? Laut Bekanntmachung wurde er »wegen Verschwendung für mundtot erklärt« und durfte ohne Zustimmung eines für ihn bestellten Pflegers, eines Gemeinderats, keine rechtswirksamen Handlungen vornehmen.

Die dritte Meldung war nicht speziell auf Oberkochen gemünzt. Da aber »sparsame Haushalte« angesprochen waren, dürfte die Anpreisung einer neuen Kaffee-Sorte auch für Oberkochener interessant gewesen sein. Es handelte sich um ein »ganz vortreffliches, nahrhaftes, gesundes Getränk«, dessen Vorteil nebenbei auch in »sparsamstem Verbrauch« bestand, denn 5 bis 6 Tassen sollten um nur 1 Kreuzer zu haben sein. Was aber den neuen Kaffee der Marke »Doppel-Kaffee« besonders attraktiv machte, war das Versprechen, »er greift den Magen nicht an und ist für Kinder die gesündeste Speise«

BAUARBEITEN

Am 14. Juni 1869 ließ Schultheiß Michael Wingert diverse Bauarbeiten ausschreiben, die der Gemeinderat und der Stiftungsrat zur Ausführung beschlossen hatten:

I. Reparaturen am Rathaus,

II. Herstellung eines weiteren Zimmers im Dachgeschoss des Katholischen Schulhauses,

III. Bauliche Verbesserungen in der Katholischen Kirche

Bei den beiden ersten Maßnahmen handelte es sich um Arbeiten für Maurer und Steinhauer, Gipser, Zimmerer, Schreiner, Glaser, Schlosser, Flaschner und »Anstrich-Arbeiten«, die für das Rathaus 717 Gulden, für die Schulerweiterung 238 Gulden kosten sollte, während die Verbesserungen in der Kirche für Maurerarbeiten mit 239 Gulden zu Buche schlugen. Damit der Gemeinderat bei der Vergabe den billigsten Bieter rasch ermitteln konnte, hatten »Akkordsliebhaber ihre Offerte in Prozenten des Überschlags ausgedrückt samt Vermögens- und Tüchtigkeitszeugnissen« abzugeben.

KRIEG GEGEN FRANKREICH

Am 19. Juli 1870 begann der Krieg zwischen Preußen und Frankreich, in den auch Süddeutsche Staaten wie Württemberg und Bayern wegen ihrer Bündnisverpflichtungen verstrickt waren. Eigenartigerweise ist in der Zeitung zunächst wenig von den Kriegsereignissen zu lesen. Das Leben ging offensichtlich seinen üblichen Gang. In Unterkochen feierte der Liederkranz die Weihe seiner neuen Fahne, in Aalen traf man sich im »Drei-König-Garten« zum »Enten-Preis-Kegelschieben«, — und über Oberkochen ist keine Nachricht zu finden. Deshalb werfen wir einen Blick in die katholische Pfarrchronik, die vom »stets siegreich fortgesetzten deutsch-französischen Krieg« schreibt, der den »vereinigten Truppen aller außerösterreichischen deutschen Länder reichen militärischen Ruhm einbrachte«, aber auch »eine rege Tätigkeit hervorrief, indem zahlreiche Kollekten für hiesige, in Feindesland stehende Soldaten, für Sanitätszwecke und durchziehende Krieger veranstaltet wurden«. Einem Spendenbericht in der Zeitung ist zu entnehmen, dass »beim Aalener Bezirks-Armenverein für Sanitätszwecke 15 Gulden von der Gemeinde Oberkochen« eingingen.

Natürlich war man auch in Oberkochen begeistert vom siegreichen Vorgehen württembergischer Soldaten, die etwa bei Wörth »600 Franzosen gefangen nahmen, viele Geschütze und zwei Eisenbahnzüge mit Proviant« erbeutet hatten. Erst recht stieg die Stimmung, als am 4. September 1870 ein in der Zeitung groß aufgemachtes »Königs-Telegramm« den Sieg bei Sedan verkündete: »Die ganze Franzosenarmee hat kapituliert, Kaiser Napoleon hat sich ergeben«.

WAHLKRIMI

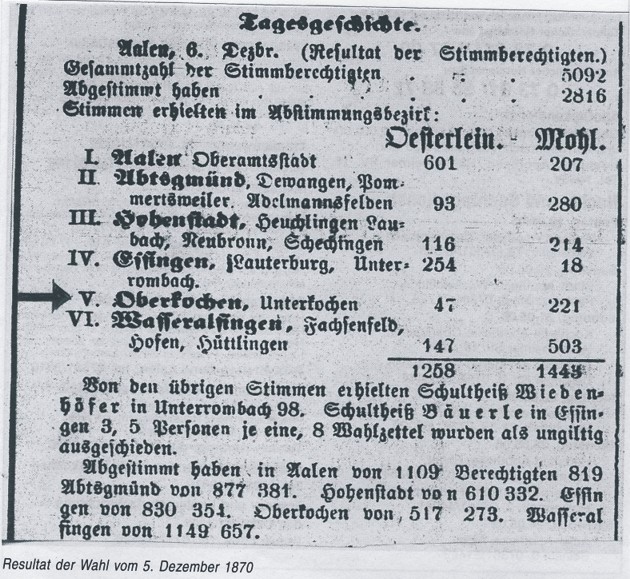

Trotz des Siegs bei Sedan ging der Krieg in Frankreich weiter. Paris leistete noch Widerstand. Dennoch schrieb Württemberg Neuwahlen zur Stuttgarter Ständekammer auf 5. Dezember 1870 aus. So entbrannte auch an der Heimatfront ein Kampf um die Sitze im Parlament. Im Bezirk Aalen trat der inzwischen achtundsechzigjährige Moriz Mohl wieder an, hart attackiert von seinen politischen Gegnern, die dem »das Alte- verkörpernden Alten der Volkspartei« jüngere Kräfte entgegensetzen wollten. Auf der Suche waren die Wahlstrategen der »Deutschen Partei« auf Gustav Oesterlein gestoßen, der als Stadtschultheiß von Aalen zwar nicht der Partei angehörte, sich aber als bekannte Persönlichkeit und beliebter Stadtvorstand vermutlich gegen »Platzhirsch« Mohl durchsetzen konnte. Die von vielen einflussreichen Aalener Bürgern unterstützte Kandidatur ihres Stadtoberhaupts brachte nun Schwung in den Wahlkampf und Mohl entschloss sich, wiederum persönlich in den Orten des Wahlkreises, so auch in Oberkochen, für sich zu werben. Oesterlein dagegen baute mehr auf eine Pressekampagne und auf seinen Bekanntheitsgrad im gesamten Oberamt.

Am Abend des Wahltags geriet im Aalener Rathaus die Sammlung der Stimmen aus den Wahlbezirken zu einem nervenaufreibenden Wahlkrimi. Erst lag Oesterlein durch die Stimmen aus Unterrombach und Hohenstadt mit 370:232 deutlich vorne: Jubel bei der Aalener Fraktion. Dann aber brachten die Abtsgmünder Stimmen den Vorsprung mit 463:512 für Mohl: Lange Gesichter im Aalener Lager. Wie zu erwarten war, hatte dann nach Zuzählung der Aalener Stimmen wieder Oesterlein mit 1064:719 die Nase vorne und seine Anhänger trugen dieselbe wieder hoch. Nun kam der Bote mit den Stimmen aus Ober- und Unterkochen ins Haus: Dort waren von 517 Wahlmännern nur 273 zur Wahlurne gegangen, hatten aber 221 Stimmen für Mohl abgegeben und nur 74 waren für den Stadtschultheiß-Nachbarn abgefallen, so dass Mohl aufholen konnte, die Partie jedoch noch 1111:940 für Oesterlein stand. Die »Schnapszahl« für den Aalener ließ seine Anhänger mit Zuversicht die noch ausstehenden Stimmen aus Wasseralfingen erwarten, — Oberamtmann Wittich machte als Wahlleiter die Sache spannend: Er nannte zuerst für Wasseralfingen eine Wahlbeteiligung von 74%, was Wasser auf die Mühlen der Oesterleinyschen Anhänger war. Um so größer dann die Enttäuschung: 503 Wahlmänner hatten Mohl gewählt, für Oesterlein nur 147 gestimmt. So war Moriz Mohl — wenn auch knapp — mit 51% der Stimmen Wahlsieger geworden, Gustav Oesterlein hatte jedoch immerhin einen Achtungserfolg mit 45% Stimmanteil erzielt.