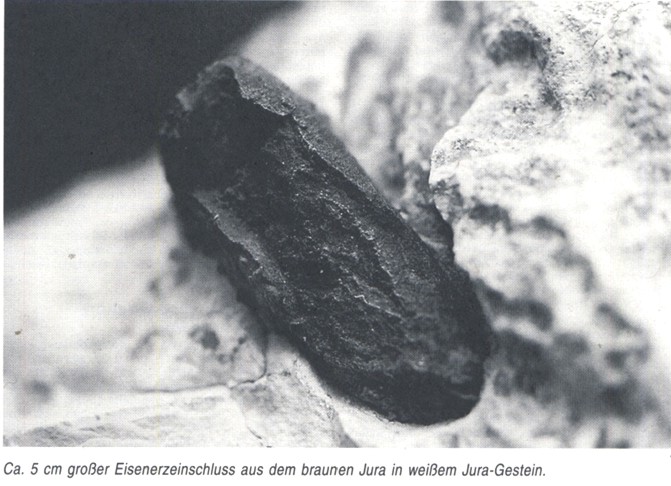

Vor mehr als einem Jahr benachrichtigte uns eine Oberkochener Bürgerin, dass sie im Bereich der Baustellen Montebellunastraße und Divser-Straße an der oberen Volkmarsbergstraße einen Kalksteinbrocken gefunden hat, in dem ein Stück Eisen steckt. Unklar sei ihr, wie der rostige Eisenbrocken in den Kalkstein gelangt sei. Freundlicherweise stellte sie dem Heimatverein diesen Brocken als Geschenk zur Verfügung, so dass wir jetzt Näheres darüber berichten können.

Auf den ersten Blick glaubte man fast, dass in dem Stein das Stück einer zerfetzten Granate steckt. Aber bald stellte sich heraus, dass das Eisenstück absolut fest wie dort »hineingeboren« im Verbund mit dem Gestein sitzt.

Zu des Rätsels Lösung trug HVO-Mitglied Paul Abele, auch Mitglied der Aalener Geologengruppe, bei. Ihm hat der Heimatverein sämtliche Weiß-Jura-Exponate im Raum 1 des Heimatmuseums zu verdanken — er hat sie dem Museum als Dauerleihgaben zur Verfügung gestellt.

Es handelt sich bei dem Stein um einen Weiß-Jura-Brocken mit einem stark eisenhaltigen sogenannten »Eisen-Erz-Einschluss« von beachtlicher Größe, nämlich ca. 50 mm lang und 12 — 18 mm im Durchmesser. Solche »Einschlüsse« kommen im Weißjura durchaus vor, allerdings sehr selten in dieser enormen Größe. Paul Abele selbst hat auch schon verschiedene Eisen-Erz-Einschlüsse auf Oberkochener Gemarkung gefunden, aber noch nie einen so großen Einschluss gesehen. Es sei wenig bekannt, dass auch im Weißen Jura, nicht nur im Braunen Jura, Eisen vorkommt. Auch Mangan komme im Weißen Jura vor.

Entstehungsgeschichtlich muss man sich Folgendes vorstellen:

Weiß-Jura ist, wie die anderen Jura-Schichten, ein Sediment-Gestein, das vor ca. 145 Millionen Jahren als oberste Juraschicht am Grund des Jurameers entstanden ist. Das Wort »Sediment« ist abgeleitet vom lat. Word »sedere« = »sich setzen«. Die bekannten Sedimentschichten, Schwarzer Jura (ölhaltig), Brauner Jura (eisenhaltig), und Weißer Jura (kalkhaltig) sind über Jahrmillionen entstanden durch Ablagerungen von Material, das von Flüssen, die in das Jurameer mündeten, eingeschwemmt wurde. Auch Myriaden von im Wasser verendeten Meeresbewohnern, die später in einem chemischen Prozess zu Petrefakten »versteinert« wurden, sind in die sich bildenden Sedimentschichten eingeschlossen, — eingebettet. Reißende, zum Beispiel durch Naturkatastrophen, bei Schneeschmelze oder nach starken Niederschlägen Hochwasser führende Flüsse, üben auf das Gelände, durch das sie fließen, eine starke sogenannte Erosionskraft aus. Das lateinische Wort »erodere« heißt auf deutsch »herausnagen, wegnagen, wegfressen«. Das heißt, das Wasser nagt und frisst ruckartig oder sukzessive alles weg, was im Bachbett und dessen Uferbereich im Weg ist, und nimmt Gelände mit, wo schon allein durch die Fließ-Berührung des Wassers mit dem Boden Reibung entsteht.

Man braucht sich also nur vorzustellen, dass das gesamte Material, das Flüsse beim Schaffen von Tälern und tiefen Schluchten in jegliche Art von Boden oder Gestein genagt und gefressen haben, auf dem Weg zum Meer von diesen mitgenommen wird. Ein interessantes Gestein, das sich auf diese Weise gebildet hat, ist der sogenannte »Nagelfluh«, — eine Schwemmschicht aus Kieseln, die durch nachkommendes sandiges und toniges Material zu einem betonähnlichen Konglomerat zusammengewachsen und durch Kontinentalverschiebung erneut zu Bergen angehoben wurde. (Nagelfluhkette — Hochgrat). Nagelfluh besteht in der Regel aus schwererem Material, das sich auf dem Weg zum Meer früher, d.h., ehe es dieses erreicht, ablagert.

Vieles, was früher Ebene oder Berg war, und heute Tal oder Schlucht ist, hat sich — sofern es auf dem langen Weg zum Meer nicht unterwegs schon liegen geblieben ist — umgewandelt in abgelagerten und angeschwemmten Meeresgrund, der sich besonders deutlich von den Flussmündungen her (Delta) bildet. Das also passierte bei der Bildung der Juraschichten mit den vom Wasser gefressenen Bergen und Ebenen, die zu Tälern geworden sind: Alles, was die Flüsse auf dem Weg zur Mündung mitbringen, und was nicht unterwegs liegen geblieben ist, je nachdem: Steine, Kiesel, grober und feiner Sand, Erde, Lehm, Tone, Pflanzen aller Art, Bäume, Äste, abgestorbene Hölzer, Wurzeln, Blätter und vieles mehr — alles wird je nach Strömungsgeschwindigkeit und Strömungskraft des Wassers ins Meer geschwemmt und setzt sich dort am Grund ab, wenn es zur Ruhe kommt. Hinzu kommen, wie bereits erwähnt, Meerestiere aller Art und aller Größen — von Sauriern, Fischen, über Schwämme, Korallen bis zum Plankton, wo alles von feinerem, eingeschwemmten Material umgeben und in ein neu entstehendes Gestein »eingebettet« wird. Nun ist die Frage, wie das am Fuß des Volkmarsbergs im Weißen Jura gefundene Eisenstück in diesen weißen Jura gekommen ist.

Das Eisenstück muss aus einem eisenhaltigen Gestein stammen, das man Eisenerz nennt. Das Eisenstück muss also, auch wenn es »in situ«, das heißt am aufgefundenen Ort, letztlich dem Weißen Jura angehört, da es in diesen eingeschwemmt wurde, älter sein, als die Schichten des Weißen Jura. Mit großer Wahrscheinlichkeit stammt es aus dem ca. 10 bis 20 Millionen Jahre älteren eisenhaltigen Braunen Jura.

Das heißt, das aus einer älteren Schicht stammende Eisenerzstück wurde bei großer Strömungsgeschwindigkeit vom Wasser förmlich mitgerissen, ins Jurameer geschwemmt und lagerte sich am Grund ab. Dann wurde es von nachfolgendem feinerem zerriebenem kalkigtonigem Material, zuerst schlammig, dann von weiter nachfolgendem Material umgeben. Dieses drückte sich immer fester um das Eisenerz. Alles verfestigte sich durch den Druck der darüber entstehenden Schichten, wobei das Eisenstück richtiggehend in dieses Material eingepresst wurde.

Das Eisenstück ist äußerlich stark korrodiert, kann aber in seinem Inneren durchaus relativ reines Eisen sein.

Das seltene Fundstück kann im Raum 1 des Heimatmuseums (Erdgeschichte) besichtigt werden.

Dietrich Bantel

Kommentar zu Bericht 480 »Bettsoicher« erschienen in »Bürger und Gemeinde« vom 13. Mai 2005:

Einen in Italien Lebenden Oberkochen wohl verbundenen Freund mit Oberkochener Frau, hat das Nachlesen alter »BuG«-Nummern zu folgender Zuschrift ermuntert:

»…ich bin in einem Nebental der Kinzig aufgewachsen. Und dort hieß die Anemone Bedsoicher. Erst als ich dann Französisch lernte, und wir auch noch französisch besetzt wurden, bekam ich mit, dass mit Pissenlit der Löwenzahn bezeichnet wurde, was mir gar nicht einleuchten wollte, da ich ja sicher zu wissen glaubte, dass es sich hierbei um die Anemone (anemone sylvestris) handelte.

Ich war 2 1/2 Jahre alt, als wir in den Schwarzwald zogen und hatte am Anfang Schwierigkeiten mit dem Dialekt. Ich hab immer mal wieder etwas nicht verstanden. So auch, als ich das Wort Bedsoicher zum ersten Mal hörte. Ich hatte Probleme mir vorzustellen, wieso jemand so etwas beim Beten tun sollte.

Herzliche Grüße aus Italien…«