Emmer und Dinkel I

Am 12. Mai wird Eckart Irion im Rahmen der Veranstaltungen des Heimatvereins einen Vortrag über »Dinkel und Emmer — fast vergessene Getreide« halten. Eckart Irion gehört zu dem ersten Abiturjahrgang unseres Gymnasiums. Er hat an der Universität Stuttgart-Hohenheim Landwirtschaft studiert und sich nach dem Examen vor allem mit ökologischem Landbau beschäftigt. Er leitet ein Versuchsgut in Unterreit nordöstlich von München.

Was sind Emmer und Dinkel?

Es handelt sich dabei um die zwei alte Getreidearten aus der Weizenverwandtschaft. Um sie richtig einordnen zu können, soll kurz die Entstehungsgeschichte des Weizens dargestellt werden:

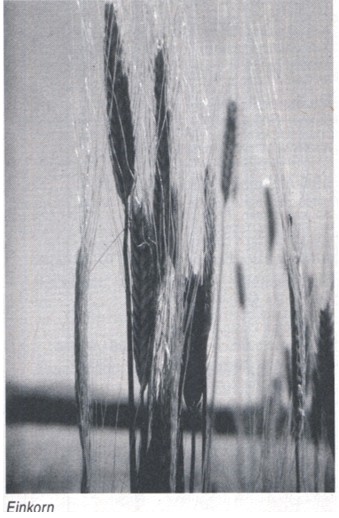

Vor über 10000 Jahren fingen Menschen im sog. »fruchtbaren Halbmond« (Levanteküste und Mesopotamien, also im Bereich des heutigen Israel-Libanon-Syrien-Irak) an, Grassamen nicht nur zu sammeln, sondern auch auszusäen. Dabei wurde — bewusst oder unbewusst — dieses Wildgras auch verändert. Es wurden die Pflanzen bevorzugt vermehrt, deren Ähren nicht zerfielen, die möglichst große Körner hatten, möglichst viele davon etc. So wurde aus dem Wildeinkorn (Triticum urartu) das Kultureinkorn (Triticum monococcum).

Einkorn besitzt 2 x 7 Chromosomen. Chromosomen sind die Träger der Gene, der Erbanlagen, die von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden. Geschlechtszellen enthalten nur 7 Chromosomen, sie sind haploid, nach der Befruchtung, bei der zwei Geschlechtszellen miteinander verschmelzen, enthält die Zelle 2 x 7, also 14 Chromosomen, sie ist diploid.

In jedem Getreidefeld kommen neben der Kulturform auch Wildgräser vor (ähnlich wie heute der Flughafer im Weizenfeld). Dabei kann auch Pollen der Wildart auf die Narben der Kulturform gelangen. Es entstehen so Bastardformen, die sich aber nicht weiter vermehren können, weil bei der Ausbildung der Geschlechtszellen wichtige Positionen der Erbinformationen verloren gehen.

In seltenen Fällen kann es aber zu einer Verdoppelung der Chromosomenzahl kommen, jede Zelle enthält dann nach der Befruchtung je einen doppelten Chromosomensatz der beiden Ausgangsarten, also insgesamt 4 x 7 = 28 Chromosomen, sie ist tetraploid.

Durch Einkreuzung einer weiteren Ziegenweizenart kam es durch entsprechende de Vorgänge zum heutigen hexaploiden Weizen mit 6 x 7 = 42 Chromosomen.

Nach der Weismannschen Kern-Plasma-Relation ist mit Zunahme der Chromosomenzahl auch eine Größenzunahme verbunden. Mehr Chromosomen bedeuten — ein größerer Kern, ein größerer Kern heißt, eine größere Zelle. Bei gleich bleibender Zellenanzahl resultiert so eine größere Pflanze.

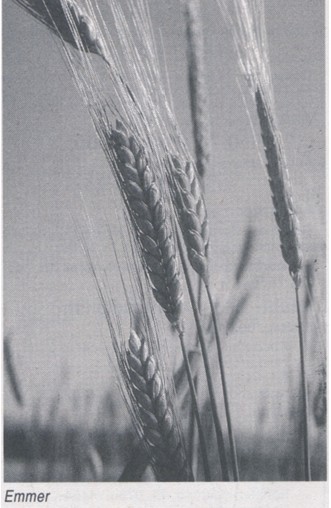

Emmer oder Spelt (Triticum dicoccum) ist eine tetraploide Weizenform (das gilt auch für den Hartweizen, der heute noch in Südeuropa und in Nordamerika angebaut wird).

Dinkel ist wie der Saatweizen hexaploid. Im Gegensatz zum Saatweizen bleibt er aber bespelzt, d. h. die Hüllblätter (Spelzen) bleiben dem Korn fest anliegend, während sie sich beim Saatweizen öffnen und das Korn freigeben (Nacktweizen). Die Dinkel-Ähren besitzen — je nach Sorte — Grannen oder sind grannenlos, den meisten Saatweizen-Sorten fehlen sie (nur der sog. Bartweizen hat sie noch). Ähnlich gehört Emmer zu den bespelzten, Hartweizen zu den »nackten« Sorten.

Im Oberkochener »Römerkeller« wurden über 2000 verkohlte Getreidekörner gefunden, die zum größten Teil (77 %) als Dinkel-Körner identifiziert wurden. Da sie aber für Dinkel etwas klein sind, könnte es sich auch um Emmer handeln.

Horst Riegel

Die Aufnahmen stammen in der Mehrzahl vom Landwirtschaftlichen Versuchsfeld bei Neuler, das damals vom Landwirtschaftsamt in Ellwangen betreut wurde. Leider ist der Teil, der über die Entstehungsgeschichte des Getreides informierte, vor ein paar Jahren aufgegeben worden (aus Kostengründen?).

Emmer und Dinkel II

In der Römerzeit war Dinkel in den römischen Provinzen nördlich der Alpen das häufigste angebaute Brotgetreide. Auch im Mittelalter wurde Dinkel vor allem in Süddeutschland angebaut. Warum es dazu kam, ist nicht genau bekannt. Für das Mittelalter lässt sich zumindest folgender Zusammenhang aufzeigen:

Mit dem Beginn der sog. »kleinen Eiszeit«, d. h. der Verschlechterung der klimatischen Bedingungen, die bis ins 19. Jahrhundert andauerte, wurde der Weizenanbau immer problematischer, es traten immer wieder Missernten auf, die Hungersnöte zur Folge hatten. Weizen hatte einfach eine zu lange Vegetationsperiode bzw. zu hohe Ansprüche an die Temperatur. Hier erwies sich der Dinkel dem Weizen als überlegen.

Hinzu kam, dass man beim Dinkel darauf kam, dass sich auch noch nicht ganz ausgereifte Körner (als sog. »Grünkern«) verwerten ließen. Wegen der Klimaverschlechterung nahm übrigens auch der Anteil des Roggens am Brotgetreide in dieser Zeit immer mehr zu.

Dinkel ist also ein bespelzter Weizen. Der Mahlgang deshalb eine zusätzliche Stufe, bei der die Hüllspelzen entfernt werden.

In diesem sog. Gerbgang werden die Körner zwischen zwei Mahlsteine befördert, deren Abstand um ein weniges geringer ist als der Korndurchmesser. So werden die Hüllspelzen abgelöst.

Nach Prof. Udelgard Körber-Grohne: Nutzpflanzen in Deutschland (von der Universität Stuttgart-Hohenheim) gibt es in Deutschland noch drei Mühlen, die einen solchen Gerbgang besitzen. Auch die Scheerer-Mühle in Oberkochen hat einen solchen!

In einem Reformhaus hörte ich eine Frau sagen, »dass sie Dinkel deshalb kaufe, weil sie gegen Weizen allergisch sei!« Das konnte ich leider nicht überprüfen, aber schließlich ist Dinkel eine Weizenart. Eine Erklärung dafür könnte vielleicht darin liegen, dass der Saatweizen in der Vielfalt seiner Inhaltsstoffe immer mehr verarmt. Weizen vermehrt sich überwiegend durch Selbstbestäubung, d. h. der Pollen gelangt bereits vor dem Aufblühen der Ährchen von den Staubgefäßen zu den Narben. Dadurch lassen sich besonders leicht erbfeste, sog. reine Linien herauszüchten. Für die moderne Landwirtschaft sind Weizensorten, die genau zur gleichen Zeit blühen, die gleiche Halmhöhe haben etc. gefragt. Der Vereinheitlichung der äußeren Merkmale entspricht eine Vereinheitlichung der Inhaltsstoffe, z. B. der Eiweiße, die sich in den Zellen befinden. Bei Dinkel ist es noch nicht zu dieser »Überzüchtung« gekommen!

Noch ein weiteres Problem sei angesprochen, das nichts mit dem Dinkel zu tun hat. Roggen wird bei uns kaum noch angebaut, weil er aus Frankreich günstiger geliefert wird! In Frankreich ist Roggen kein Brot‑, sondern nur ein Futtergetreide, er wird deshalb billiger gehandelt.

Neuerdings hat man versucht, Roggen, der ja nahe mit dem Weizen verwandt ist, mit dem Weizen zu kreuzen. Dieses Kreuzungsprodukt aus Weizen (Triticum aestivale) und Roggen (Secale cereale) nennt man Triticale. Für die Kreuzung präpariert man junge Weizenblüten so, dass man sie aufschneidet und die Staubgefäße entfernt. Man umschließt dann eine so präparierte Ähre zusammen mit ein paar Roggen-Ähren in einem Plastikbeutel. So erhält man das Kreuzungsprodukt; durch Behandlung mit dem Gift der Herbstzeitlose (Colchicin) erreicht man eine Verdoppelung der Chromosomenzahl.

Bei der Kreuzung des hexaploiden Saatweizens mit dem diploiden Roggen kam man so zum octoploiden Triticale mit 8 x 7 = 56 Chromosomen. Der machte aber bei der Weiterzucht Schwierigkeiten, weil immer wieder einzelne Chromosomen verloren gingen. So war keine Erbfestigkeit zu erreichen! Warum einzelne Chromosomen verloren gingen, ist mir nicht bekannt. Vielleicht war diese große Zahl von Chromosomen einfach nicht mehr von der Zelle aus steuerbar.

Der Ausweg aus dem Dilemma: Man kreuzte den tetraploiden Hartweizen mit dem Roggen! Der so entstandene hexaploide Triticale (mit 42 Chromosomen) erwies sich als erbfest. — Triticale wird heute als Futtergetreide angebaut. Er ist robuster als Weizen, seine Ansprüche an Bodenqualität etc. sind geringer.

Horst Riegel