Quasi als Tost, da sie uns, wie zu erwarten war, am 1.12.88 nicht die frohe Botschaft des Landesdenkmalamtes überbringen konnte, daß in absehbarer Zeit eine Grabung »Steine im Kocher« (siehe Bericht Nr. 46 vom 9.12.88) durchgeführt werden wird, hatte Frau Dr. Arnold die LDA-Akte »Oberkochen — Mittelalter« mitgebracht. Sie ist spärlich genug.

Höchst interessant, möglicherweise auch im Zusammenhang mit den »Steinen im Kocher«, sind jedoch eine ganze Reihe von Hinweisen auf mittelalterliche »Wüstungen und Ödungen« — das sind abgegangene oder wie es auch heißt, aufgelassene, d. h. ab irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr bewohnte oder benutzte Wohnorte, Weiler, Höfe, Gebäude usw.:

1. Aus einem diesbezüglichen wissenschaftlichen Werk von Ingeborg Veith wird auf Seite 43 ff auf dem Zwerenberg im Jahr 1471 ein »unbebauter Weiler« genannt.

2. Es wird verwiesen auf die Seiten 143/144 in der Oberamtsbeschreibung des Kreises Aalen von 1854, wo abgegangene Wohnorte in diesem Oberamt aufgeführt sind. — Auf Seite 144 wird ein Ort »Treisbach« (?), mit Fragezeichen versehen, genannt, der unter »Oberkochen« geführt wird. Unter diesem Hinweis befindet sich der handschriftliche Vermerk »Dreißental«. »Treis« oder »Dreissen« wurde von anderer Seite schon mit »drei Eisen« in Verbindung gebracht, was wiederum auf keltische Grabhügel hinweisen kann. — Zum »Dreißental« ist mit Sicherheit das letzte Wort noch lange nicht gesprochen.

3. In einer weiteren Zusammenfassung wird auf die Blätter des Schwäbischen Albvereins VII des Jahrgangs 1895, Seite 70, verwiesen, wo außer dem »Stefansweiler«, der lt. OAB (Oberamtsbeschreibung) damals bei Unterkochen im Jahre 1441 genannt wird, zwei weitere, mir bislang völlig unbekannte Weiler als vormals auf unserer Gemarkung befindlich gewesen, aufgeführt sind, nämlich »Ottmannsweller« (oder Utzmannsweiler?) und »Echmannsweiler«. Diese beiden Weiler sind als »1471 abgegangen« bezeichnet. Ihre Lage ist bis heute nicht bekannt. Sollte irgendjemand einen Verdacht im Zusammenhang mit Gewann‑, Flur‑, Waldabteilungsnamen oder irgendeiner, vielleicht heute nicht mehr benützten Bezeichnung eines bestimmten, vielleicht auch kleinen Gebiets auf unserer Gemarkung haben, so bitten wir, dies einem Mitglied des Heimatvereins mitzuteilen. In der erwähnten Aufzählung von Wüstungs- und Ödungsnamen in den Blättern des SAV von 1895 ist, lt. Angaben des LDA, eine »Siedlung« namens »Kreutzheim« mit dem Querverweis auf die 1845 erbaute Kreuzmühle aufgeführt.

Dieser letzte Verweis ist für uns im Zusammenhang mit den »Steinen im Kocher« von außerordentlich großem Interesse Weshalb?

Gesichert ist, daß der Weiler Stefansweiler, am Fuß des Zwerenberg, bestanden hat. Gesichert ist auch, wo der Weiler lag. Das Stefansweiler Feld, Richtung Unterkochen anschließend an das Weilfeld mit dem Römerkeller, und die Stefansweiler Mühle links an der alten Kreisstraße K 3292 Richtung Unterkochen bei der Talbrücke bestehen bis auf den heutigen Tag und erinnern an den abgegangenen Weiler.

Und nun taucht ein Siedlungsname »Kreutzheim« im Zusammenhang mit der Kreuzmühle auf. Was liegt nun näher als die Annahme, daß auf der anderen linken Kochertalseite im Bereich der Kreuzmühle und der Kreuzwiesen ein weiterer mittelalterlicher Weiler namens Kreutzheim bestanden haben könnte, von dem es heute keine Spuren mehr gibt. Die Position der »Steine im Kocher« ist dicht bei den Kreuzwiesen.

Ich weise darauf hin, daß ich bereits in meinem Bericht zur Kreuzmühle in BuG vom 8.4.88 die Hypothese aufgestellt habe, daß diese Mühle und ihr Standort eine längere Tradition haben, als die ihnen in der Oberamtsbeschreibung von 1854 zugestandene ab 1845: in der Baubeschreibung, die bei den Rathausakten liegt, ist davon die Rede, daß der 1845 erfolgte Neubau der Mühle teilweise auf alten Grundmauern erfolgte.

Hier nochmals die Beschreibung dieser Gegend aus der Urkunde von 1659: »… seind also von Ahlen den geraden Weg den Kocher zu rechten hand liegend lassend durch underkochen zu denen Ruderibus (rudera = Trümmerhaufen, Schutthaufen), da vor allten das glogghaus oder ein Capel gestanden haben solle, geritten, u. befinden sich viel grosse stein an einem Acker, aber daraus nit zu erkennen, ob sie von einem gebau gewesen, den die Zeit solche mutiert (verändert), verderbt und zernichtet. Von diesem steinhaufen eine große ackerlänge liget ein stuck von einer bildsäul, dabey ein grosser markstein; ob es nun den glaid oder anderes bedeutet, hat uns in nachfrag niemand sagen können. Nechst bey dem stein ist die Furt, dadurch wir geritten und zu oberkochen übernacht geblieben . ..«

Wenn man diesen Bericht der beiden hohen Herren, die 1659 von Aalen kommend nach Oberkochen ritten, aufmerksam liest, gelangt man zu folgenden Erkenntnissen:

1. Der Beschreibung nach muß das erwähnte »glogghaus oder ein Capel« im Bereich der ab 1964 vom Kocher freigeschwemmten »Steine im Kocher«, von Aalen her gesehen einiges vor Oberkochen gestanden haben, und zwar mehr auf der, nun vom Kocherlauf her gesehen, linken Talseite, also auf der Seite der Kreuzmühle.

2. Von dort aus weiter ein gutes Stück kocheraufwärts Richtung Oberkochen lagen damals »ein stuck von einer bildsäul« und ein »grosser markstein«.

3. Noch weiter Richtung Oberkochen befand sich die Furt über den Kocher. Sie muß sich wohl irgendwo zwischen Kreuzmühle und dem heutigen Brückenbauwerk Nord befunden haben. Es wäre für uns sehr hilfreich zu erfahren, ob sich ein Alt-Oberkochener an eine Überlieferung erinnert, aus der hervorgeht, wo sich die Furt nun genau befand.

4. Die Position der »Steine im Kocher« deutet nicht darauf hin, daß ein hier verwüstetes Bauwerk — zumindest im erdnahen Bereich aus riesigen Quadern gemauert — zu dem, spätestens im 30jährigen Krieg (1618 — 1648) untergegangenen Weiler »Stefansweiler« gehört hat; zu weit in Richtung Zwerenberg und Langes Teich hatte jener gelegen, um im Zusammenhang mit dem »glogghaus oder ein Capel« gestanden haben zu können.

5. Auch das 1659 erwähnte »stuck von einer bildsäul« paßt in diese Gegend — Kreutzheim, Kreuzwiesen, Kreuzmühle — besser hinein, als nach Stefansweiler, da es, von dort her gesehen, weit außerhalb einer Bebauung gelegen hatte. Bei meinen neuerlichen Nachforschungen stieß ich darauf, daß just im Anschluß an die »Kreuzwiesen«, bei den sogenannten »Unteren Wiesen«, zwei Wiesen liegen, die man die »Pfarrwiesen« nennt. Sicher kein Zufall, wenn sich dort möglicherweise »ein glogghaus oder Capel« befunden hat.

6. Fest steht darüber hinaus, daß an Furten häufig Orte entstanden sind. Leider sind weite Flächen durch die Sportanlagen überbaut.

Verblüffend erscheint lediglich, daß das doch wohl größere Bauwerk »Steine im Kocher« an der tiefsten Stelle des Tals lag, die mit Sicherheit zuweilen überschwemmt oder längerfristig versumpft war. Nicht ohne Grund haben die Römer ihre Verbindungsstraße von den Castellen Heidenheim (Aquileja) nach Aalen (Ala Secunda Flavia) ein Stück über der Talsohle errichtet. Das für »Kreutzheim« in Frage kommende Terrain dürfte wohl auch nicht völlig aus der Überschwemmungszone heraus gelegen haben.

7. Interessanterweise werden weder »Kreutzheim« noch »Stefansweiler« in dem Bericht von 1659 erwähnt. Die beiden Weiler müssen demzufolge schon damals dem Erdboden gleichgemacht gewesen sein. Wenn es zutrifft, daß zumindest der Weiler »Stefansweiler« erst wenige Jahre zuvor ausgelöscht wurde, so wurde »ganze Arbeit« geleistet.

Zur Erinnerung: Im Jahre 1634 schlugen die kaiserlichen Truppen die Schweden bei Nördlingen, die dadurch Süddeutschland verloren. Es muß furchtbar gewesen sein, damals. Um 1620 lebten in Oberkochen ungefähr 500 Menschen. Nach dem 30jährigen Krieg, im Jahre 1648, war die Einwohnerzahl Oberkochens auf ca. 100 Personen zurückgegangen. Noch für das Jahr 1645, also 11 Jahre nach der Niederlage der Schweden in der Schlacht bei Nördlingen, steht geschrieben, daß plündernde Schweden durchs Kochertal zogen, und unter anderem die erst wenige Jahre zuvor neu errichtete Kocherburg (Unterkochen) zerstörten. Es war wahrhaft kein Problem, ganze Ortschaften dem Erdboden gleich zu machen, da die Häuser fast ausnahmslos aus Holz gebaut waren. Umso stärker fallen das aus Stein gebaute »glogghaus oder ein Capel« aus dem Rahmen, und unsere »Steine im Kocher«, ein Bauwerk von Rang und Bedeutung!

Übrigens gibt es im Salbuch des Amtes Kocherburg von 1385 (Staatsarchiv Stuttgart, S. 20) einen Hinweis darauf, daß »Stefansweiler« schon oder schon einmal zu dieser Zeit, 1385, unbewohnt war. Dort heißt es: … »Ze Stephansweiler der hof ist unbesetzt …« In derselben Urkunde heißt es, in Bezug auf den Stefansweiler weiter: »… gehört je zu einem Drittel 2 Besitzern in Oberkochen (Swartz Hans und hans Widemann, und Kurnegg von Eysin (Essingen) …«

Ebenfalls in dieser Urkunde von 1385 steht in Bezug auf den Zwerenberg, der in den Unterlagen des LDA mit dem Jahr 1471 als unbebauter Weiler genannt wird, folgende Bemerkung: » Ze werdenberg ob stephanswiler do sint wol sechs und drissig iuchart ackher wustend…«

Der Weiler »Ze werdenberg« — Zwerenberg — war demzufolge nicht erst, wie bei Ingeborg Veith aufgeführt, ab 1471 nicht mehr bewohnt oder bewirtschaftet, sondern ist bereits 1385 als »wustend«, d. h. verödet, beschrieben — ganz im Gegensatz zum Stefansweiler, von dem es im alten Gült- und Rechtsbuch von 1339 (ebenfalls im Staatsarchiv Stuttgart) heißt (B. 385.E.1): » … Von dem hof ze steffenwiler stat nun geschrieben: Der hof ze steffenwiler gilt 3 Pfund heller und ainen schilling ze wihenachten ouch ainen ze ostern ond ainen ze pfingsten …« Der Weiler wird hier lediglich als Hof bezeichnet.

Mit anderen Worten: Der Weiler »Stefansweiler« — der Name deutet nach Ellwangen — heute auf Oberkochener Gemarkung gelegen, gehörte, obwohl damals im Amt Kocherburg (Unterkochen) geführt, schon 1385 zu 2 Dritteln nach Oberkochen und ist 1339, also 2 Jahre nach der ersten urkundlichen Erwähnung Oberkochens im Jahre 1337, im Zusammenhang mit Zinserträgen genannt. Er muß demzufolge zu dieser Zeit bewirtschaftet gewesen sein, möglicherweise, wenn er im Bereich der Quelle beim Römerkeller nach der Vertreibung der Römer und der Zerstörung des Römerkellers um die Mitte des 3. nachchristlichen Jahrhunderts im 4., 5. oder 6. Jahrhundert entstanden ist, über einen Zeitraum von ca. 1000 Jahren hinweg, oder mehr. Bis zu der Zeit, da er verbindlich als verödet genannt wird, sind es ab der Nennung im Gült- und Rechtsbuch von 1339 immerhin noch mehr als 300 Jahre.

Im Gegensatz zum Stefansweiler, der spätestens ab der Mitte des 17. Jahrhunderts endgültig »tot« ist, beginnt auf dem Zwerenberg im 18. Jahrhundert neues Leben: Im Oberkochener katholischen Geburtenregister ist im Jahr 1706 auf dem »Werenfelder Hau«, also auf dem Zwerenberg, eine Geburt verzeichnet. Es sind Köhler, die sich dort oben wieder zeitweise niedergelassen haben. Die Holzkohle wurde über den Eselsweg herunter ins Tal gebracht. Der Eselsweg mündet übrigens am Unterkochener Ende des Stefansweiler Feldes in den Talweg. Oberhalb seiner Einmündung befand sich früher der sogenannte Bettelbrunnen. (Richtung Unterkochen rechts an der Kreisstraße).

Ein letztes: Wie das »ze« von »ze werdenberg« zum »Z« von »Zwerenberg« wurde, ist leicht zu erklären: Noch heute sagt man im Dialekt: Der wohnt z’Hoidna, oder z’Aola, was »zu« = »in« Heidenheim oder »zu« = »in« Aalen bedeutet. Man sagte demzufolge: Der wohnt z’werenberg, also in Werenberg. Daraus wurde Zwerenberg.

Unser erstes Foto zeigt die Kreuzmühle und den gesamten Bereich der Kreuzwiesen samt den Unteren Wiesen Richtung Unterkochen. Von wann stammt das Foto?

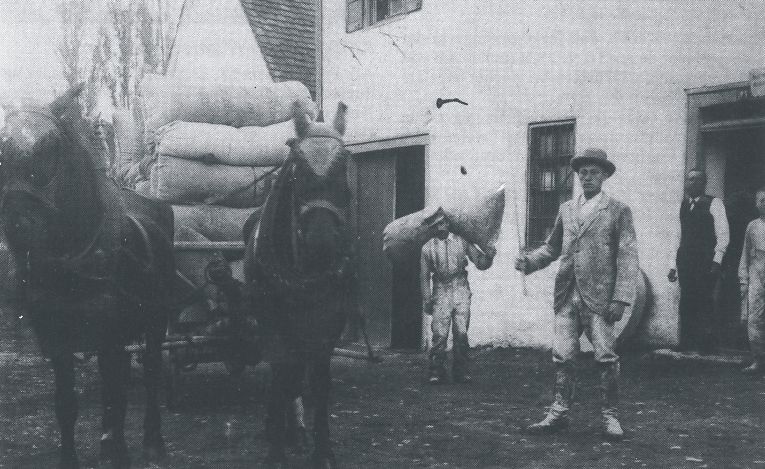

Das zweite Foto zeigt von links nach rechts einen Mahlknecht der Kreuzmühle beim Beladen eines Pferdegespanns. Der große stehende Mann mit der Gerte ist Albert Elser. In der Tür steht »Chef« Karl Elser. Von wann stammt dieses Foto?

Dietrich Bantel