Der Antrieb — Das Wasserrad

Im 5. Abschnitt seiner Untersuchungen und Darstellungen des Zustands der technischen Anlagen für den eigentlichen Mühlenbetrieb geht Wolfgang Schnerr, Technikhistoriker und Geograph, vermittelt durch das Landesdenkmalamt und veranlasst von der Stadt Oberkochen, auf den Antrieb und hier zunächst auf das Wasserrad der Scheerermühle ein.

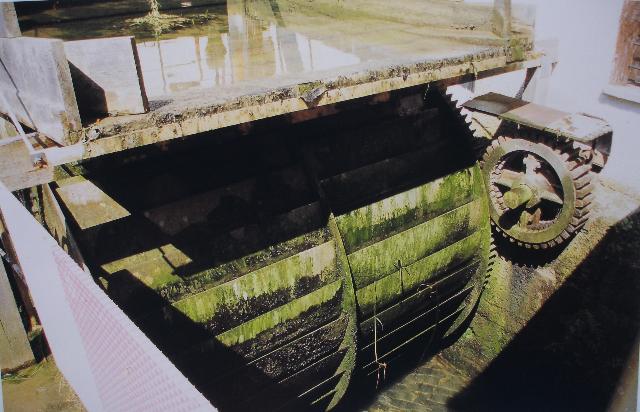

Das Mühlrad ist zur Zeit jedermann zugänglich, so dass sich von dessen Zustand interessierte Bürger auch ein persönliches Bild verschaffen können.

Zu den planerischen Unterlagen der Mühle gehört ein Lageplan der Mühle von 1877.

Text: Oberamt Aalen, Gemeinde Oberkochen Situationsplan zum Wasser und Hochbaugesuch des Mühlenbesitzers Kaspar Scheerer. Der Situationsplan wurde am 11.5.1877 eingereicht und am 10.6.1877 von Oberamtswerkmeister und Wasserbautechniker Stein unterzeichnet und genehmigt.

Die Stadt stellte mir 1989 eine Kopie dieses Plans zur Verfügung. Auf diesem sind, so scheint es, in einer Zusarnmenzeichnung die vier ehemaligen Mühlräder zusammen mit dem großen neuen wiedergegeben.

Unter »Konstruktion« vermerkt Herr Schnerr »zwei im Umfang gegeneinander versetzte Zellenkränze mit schmalen, jedoch tiefen Zellen …«. Auf meine Frage erhielt ich die Auskunft, dass die Versetzung der Zellenkränze einen gleichmäßigeren Lauf des 127 Jahre alten Rads bewirkt, das, sowie die gesamten Wasseranlagen, seit über 10 Jahren ohne jegliche Pflege vor sich hin verrottete. Präsident Prof. Dr. Dieter Planck vom Landesdenkmalamt hat uns bestätigt, dass er in das laufende Verfahren der Erbstreitigkeiten nicht eingreifen könne auch wenn die Mühle unter Denkmalschutz steht.

Beschreibung von Wolfgang Schnerr:

5) Der Antrieb

Bis weit in die 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde die Mühle mit Wasserkraft betrieben. Die für die umfangreichen und teilweise gleichzeitig in Betrieb befindlichen Mahl, Transport, Reinigungs, Sicht- und Sortieranlagen benötigte Antriebsenergie stellte das heute noch vorhandene oberschlächtige Wasserrad zur Verfügung; deren Weiterleitung und Verteilung erfolgte über Wellen und Getriebe. Erst gegen Ende des Mahlbetriebes erhielten einige Aggregate Einzelantrieb über Elektromotoren, wobei die ursprüngliche Antriebstechnik weitgehend erhalten blieb.

5.1) Das Wasserrad

Bezeichnung: Oberschlächtiges Zellenrad, Hersteller: Maschinenfabrik Geislingen

Funktion: Erzeugung eines Drehmomentes durch Umwandlung der Gewichtskraft des Wassers in Drehbewegung.

Konstruktion: Zwei im Umfang gegeneinander versetzte Zellenkränze mit schmalen, jedoch tiefen Zellen; Rosette und Radarme aus Eisenguss, Radkranz und Zellen aus Stahlblech; Radarme mit Radkranz verschraubt, Zellen eingenietet. Maße: Ø = 3,30 m, b = 3 m, geteilt 1:1. Welle aus Stahl, dto. Lagerböcke mit Schmieröffnungen.

Der Einlauf erfolgte ursprünglich über ein kürzeres, nach hinten geneigtes Endstück über die gesamte Breite, so dass die beiden Zellenkränze gleichzeitig beaufschlagt wurden.

Zustand: Das Wasserrad ist nicht lauffähig. Die sichtbaren Oberflächen sind teils stark bemoost, dto. die Lagerböcke. Korrosionsschäden sind vor allem im Bereich Welle, Rosette und Radarme zu erwarten, im sichtbaren Bereich der Welle bereits festzustellen. Der zur Schmierung dienende Aufsatz einer Lagerschale fehlt. Eine weitergehende Untersuchung konnte im jetzigen Zustand nicht erfolgen.

Maßnahmen: Für die Erhaltung im nicht lauffähigen Zustand ist eine gründliche Reinigung der gesamten Oberflächen (incl. Welle, Lager und Zahnrad), ggf. Entrüstung, Prüfung auf Korrosionsschäden und eine abschließende tiefgehende Konservierung notwendig; jeglicher Wasserzutritt über das Gerinne ist dann zukünftig auszuschließen, sowie gegen Regenwasser entsprechend sorgfältig zu konservieren. Hier sollte der Rat eines Metallrestaurators eingeholt werden. Die Arbeiten selbst können weitgehend von Laien unter Anleitung eines Metallfachmannes durchgeführt werden. Der Zustand ist danach regelmäßig zu kontrollieren.

Im Interesse sowohl einer dauerhaften Erhaltung wie auch einer gelegentlichen Vorführung der überlieferten Mühlentechnik sollte das Wasserrad wieder lauffähig hergerichtet werden und sich möglichst ständig im Leerlauf drehen. Dazu sind folgende (zusätzliche) Maßnahmen notwendig:

Anheben des Wasserrades, Lager wie unter 3.2, Ergänzung des fehlenden Schmieraufsatzes, längerer Probelauf ohne und unter Last. Wartung und Kontrolle können sich dann weitgehend auf die Schmierung sowie regelmäßiges Reinigen des Rechens beschränken.

Sowohl der sichtbare Erhaltungszustand als auch die ausgezeichnete Konstruktion verlangen nach einer Wiederinbetriebnahme. Zu erwarten sind ein sehr ruhiger, langsamer und wartungsarmer Lauf bei hohem Wirkungsgrad. Mündliche Auskunft durch Herrn Wolfgang Strakosch.

Das Mühlenbuch der Scheerermühle von 1751

Vortrag am Donnerstag, 11. November

20.00 Uhr im »Schillerhaus«

Referent: Gym. Prof. a.D. Albert Seckler

Eintritt frei

Wir haben an dieser Stelle berichtet, durch welche glücklichen Umstände dieses für die Geschichte Oberkochens so wertvolle Buch in den Besitz des Heimatvereins gekommen ist. Der Verein möchte es nicht versäumen, sich nochmals herzlich bei Anni Borst zu bedanken, die uns das Buch geschenkt hat. Dieses war per Vermächtnis in den Besitz ihres verstorbenen Mannes gekommen. Dessen Wunsch war es, so sein Versprechen an den Heimatverein, dass dieser das Mühlenbuch erhält.

Über das Buch selbst haben wir stichwortartig berichtet (BuG v. 19.09. Bericht 450). Da das Buch in altdeutscher Schrift geschrieben und schwer lesbar ist, und zudem viele Begriffe heute nur schwer verständlich sind, habe ich Dr. Arthur Mez, Genealoge, der des Lesens von alten Schriften mächtig ist, gefragt, ob er das Buch für uns in lesbare PC Schrift übertragen könne. Herr Dr. Mez hat umgehend ohne »wenn und aber, ja gesagt« ein ja, das im Bruchteil einer Sekunde ausgesagt, aber nur in vielen Wochen intensiver und zäher Arbeit umgesetzt werden konnte. Wir bedanken uns hier sehr herzlich bei Dr. Mez für diese, die er für den Heimatverein und damit für Oberkochen geleistet hat eine Arbeit, für die er überdies nicht einen einzigen Cent Bezahlung entgegengenommen hat.

Ein dritter Dank gilt Gym. Prof. a.D. Albert Seckler, der es auf meine Bitte hin übernommen hat, einen Vortrag zu diesem herausragenden Buch zu halten. Herr Seckler hat seinen Vortrag in drei inhaltlich verschiedene Teile aufgebaut:

1) Das Mühlenbuch vor dem Hintergrund von Vergangenheit und Gegenwart. In diesem Teil wird Albert Seckler vor allem auf die wirtschaftlichen Bedingungen der Mühlen in der Vergangenheit und vergleichsweise in unserer Zeit eingehen.

2) Außerdem wird er das Thema »Mühle« vor den Spiegel von Literatur und Musik stellen. Es folgt eine kurze Pause, in der die Besucher einen Blick auf das Mühlenbuch, das sich zur Zeit in unserer Sonderausstellung »Alte Bücher aus Oberkochener Häusern« im Heimatmuseum befindet, werfen können.

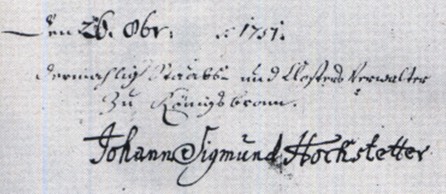

3) Im Dritten Teil seines Vortrags wird der Referent auf das Mühlenbuch der Scheerermühle eingehen, das 1751, nur zwei Jahre nach dem Aalener Protokoll, vom Kloster Königsbronn, das, sowie die Müller, zum protestantischen Württemberg gehörte, dem die Mühle ab der Reformation unterstellt war. Ihre Geschichte indes ist bis zum Jahr 1357 zurück belegbar, das heißt, der Standort für die Mühle ist bereits 20 Jahre nach der ersten urkundlichen Erwähnung urkundlich nachzuweisen. Das Mühlenbuch ist 1751 unterzeichnet vom damaligen Klosterverwalter Johann Sigmund Hochstetter.

Eine fachmännische Restaurierung des wertvollen Buchs nach der Ausstellung »Alte Bücher aus Oberkochener Häusern« ist seitens des Heimatvereins geplant. Hier müssen wir natürlich einen stattlichen Betrag investieren. Der Verein erlaubt sich aus diesem Grund, anlässlich des Vortrags, für den kein Eintritt erhoben wird, um Spenden für die Restaurierung zu bitten.