Am 26. Juli 2004 hat der Gemeinderat den Erwerb des gesamten Scheerer’schen Mühlenareals beschlossen. Eine der Voraussetzungen hierfür war, dass die Stadt den Stadträten eine hieb und stichfeste Bestandsaufnahme vorlegte. Ein Teil dieser umfassenden Untersuchungen aller Gebäude war die technische Bestandsaufnahme der Mühle samt Wasseranlagen.

Mit der Aufgabe der Bestandsaufnahme der technischen Mühleneinrichtung hatte das Landesdenkmalamt Wolfgang Schnerr, Technikhistoriker und Geograph, beauftragt. Herr Schnerr hatte dem Gemeinderat bereits am 16. Juni 2004 in einer öffentlichen Sitzung einen ausführlichen Lichtbildervortrag zu diesem Thema gehalten.

Mittlerweile sind die Ergebnisse seiner gesamten Untersuchungen in einer umfangreichen Text und Bilddokumentation erschienen, die von jedermann zum Preis von 160 Euro käuflich zu erwerben ist (Text, ca. 50 Fotos in A4 Format und Pläne, erhältlich bei Wolfgang Schnerr, Wissenschafts und Technikhistoriker, Geograph, Lengefeldweg 18, 70499 Stuttgart, Tel. 0711 2578985).

Der Heimatverein hat dieses kostbare Werk erworben und von Herrn Schnerr die Erlaubnis erhalten, in seiner heimatkundlichen Berichterstattung im Amtsblatt der Stadt Oberkochen unter Vereinsnachrichten sowohl Texte als auch Fotos zu veröffentlichen.

Wir beginnen heute mit der Einleitung zum Gesamtwerk und dem Bericht zum Mühlenaufzug. Viele Oberkochener Bürger erinnern sich an diesen Aufzug und von nicht wenigen habe ich gehört, dass sie als Kinder mit diesem Aufzug sogar »nach oben« hatten fahren dürfen.

Dietrich Bantel

1) Einleitung

Seit mehr als 600 Jahren ist die Geschichte Oberkochens eng verbunden mit der Unteren Mühle (heute als Scheerermühle bezeichnet). Als einzige der ehemals vier Mühlen überliefert, weist das stattliche, ortsbildprägende Mühlengebäude mit seiner vollständig erhaltenen technischen Ausstattung auf die ehedem herausragende wirtschaftliche Bedeutung der Landwirtschaft in einer heute von Industrie und Gewerbe geprägten Gemeinde (Abb. I/S. 39).

1978 wurde die Scheerermühle in Oberkochen in die Liste der Kulturdenkmale Baden Württembergs aufgenommen. Das eigentliche Mühlengebäude (mit technischer Ausstattung), ist zentraler Bestandteil einer Sachgesamtheit, die darüber hinaus Wasserbau, Viehstallgebäude, Scheuer und Garten umfasst.

Im Hinblick auf die anstehenden Planungen betreffs Erhalts und ggf. Nutzung des Mühlengebäudes erwies es sich als unbedingt notwendig, den überlieferten Bestand an Technik zu erfassen, zu bewerten sowie erste Hinweise zu Erhalt und sachgerechtem Umgang damit zu geben. Zu diesem Zweck wurde vom Landesdenkmalamt Baden Württemberg nachfolgende Dokumentation in Auftrag gegeben.

Erfasst wird hier neben der technischen Ausstattung des Mühlengebäudes auch der für den Betrieb einer Wassermühle unerlässliche Wasserbau. Dies erweist sich als unbedingt notwendig, da letzterer offensichtlich die Ursache für zwei Wassereinbrüche im Gebäude darstellt, die Schäden sowohl an der Bausubstanz als auch an der technischen Ausstattung zur Folge haben. Des weiteren aufgrund von Oberlegungen, die 1977 vom letzten Besitzer, Hans Scheerer, eingebaute Wasserturbine wieder in Betrieb zu nehmen. Auf die Gebäudesubstanz wird nur in soweit eingegangen, wie dies zum Verständnis bzw. zum Erhalt der technischen Ausstattung unbedingt notwendig ist.

’) Landesdenkmalamt Baden Württemberg: Liste der unbeweglichen Bau und Kunstdenkmale, erstellt im September 1978, Stand 23.7 2001. Die Kulturdenkmalliste von 1978 erfasst lediglich die Mühle samt Einrichtung sowie die Mühlscheuer als Einzeldenkmale; die Bildung der Sachgesamtheit erfolgte 1998.

8.4 Der Mühlenaufzug

Zum Transport größerer, nicht loser Objekte wie Säcke, Werkzeuge, Hilfsmittel, Maschinen und Ausrüstungsteile über mehrere Stockwerke fanden häufig mechanische Mühlenaufzüge Verwendung. Ihre Konstruktion ist einfach, damit wartungsarm, wenngleich im Betrieb nicht ungefährlich.

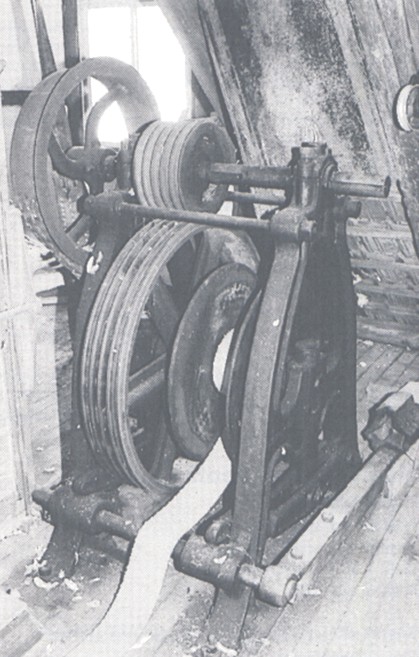

Konstruktion: Über alle Etagen durchgeführter abgetrennter Schacht, darin L‑förmiger, hölzerner Aufzugsstuhl mit ge- und angenietetem Eisenbügel zur Befestigung des Gewebegurtes; Führung beidseitig in hölzerner Laufnut. Antrieb über Antriebsmaschine (im 2. Dachgeschoss, DG 2;) durch 2 Reibräder mit Gurtwelle. Steuerung über durchlaufendes Steuerseil auf gewichtsbelasteten Hebel dort. Der Antrieb der Aufzugsmaschine erfolgte ursprünglich über eine Transmission, später mittels nachgerüsteten Elektromotors.

Zustand: Aufzugsstuhl und Schacht sind äußerlich ohne Befund. Der Gewebegurt ist aufgrund eines (mittlerweile behobenen) Wassereintritts im Dachfirst durchgefault und anschließend gerissen. Das Steuerseil fehlt, die zugehörigen Umlenkrollen sind vorhanden. Die Aufzugsmaschine ist ohne Befund und funktionsfähig.

Maßnahmen: Der Aufzugsstuhl ist von den dort abgestellten Objekten zu befreien und sorgsam auf Schäden zu untersuchen. Das Steuerseil sollte wieder angebracht werden. Aufzug und Aufzugsmaschine sind zu reinigen. Dies kann durch Laien erfolgen.

Für eine Wiederinbetriebnahme die aus Sicherheitsgründen wohl auf Materialtransport beschränkt werden muss ist ein neuer Gurt zu beschaffen, die Aufzugsmaschine gründlich zu visitieren, wobei größtes Augenmerk auf die sichere Funktion der beiden Reibräder, der Befestigung des Gurtes sowie des Steuerseiles zu legen wäre.

Bilder und Text: Wolfgang Schnerr Technikhistoriker & Geograph