Vor 50 Jahren am 1. Mai 1954:

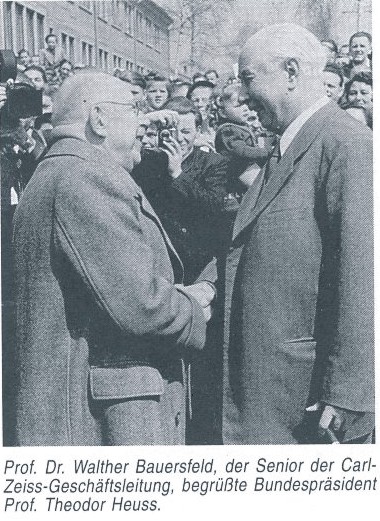

Bundespräsident Heuss in Oberkochen zu Besuch bei der Firma Carl Zeiss

Der 1. Mai — ein herrlicher Sonnentag vor genau 50 Jahren — und der Bundespräsident in Oberkochen.

In vier Ausgaben von »Bürger und Gemeinde« wurde auf dieses inzwischen historische Ereignis, das nun schon ein halbes Jahrhundert zurückliegt, eingegangen:

BuG vom 30. April 1954, Seite 73:

Ein herzliches »Grüß Gott« dem Herrn Bundespräsidenten!

Grußwort von Bürgermeister Gustav Bosch zum »Feiertag der Arbeit«

Grußwort von Landrat Dr. Huber

BuG vom 7. Mai 1954, Seite 82:

Dank der Gemeindeverwaltung — (Oberkochen war noch Dorf) dafür, daß der Ort so »reich geschmückt« war. Auch Ministerpräsident Dr. Gebhard Müller hat dem Bürgermeister gegenüber »Dank und Anerkennung über das Festgewand der Gemeinde« ausgesprochen.

Die Redaktion bittet um »gute Fotos« für eine in Vorbereitung befindliche Bildbeilage in der nächsten Nummer von »BuG«.

BuG vom 14. Mai 1954, Seiten 87 bis 90

4‑seitiger Bild- und Textbericht über den Besuch des Bundespräsidenten. »Bundespräsident Prof. Heuss besuchte Oberkochen am 1. Mai 1954« 11 Photos. Dazu ein Textbericht von Rudolf Heller und ein zusammenfassender Bericht zur Oberkochener Ansprache des Bundespräsidenten von Dr. Hans Schmid. »Aus der Rede des Herrn Bundespräsidenten an das deutsche Volk am 1. Mai 1954«

BuG vom 21. Mai 1954, Seite 93

»Der Gruß des Bundespräsidenten« — Reproduktion eines Schreibens des Bundespräsidenten an Bürgermeister Bosch mit seinem Dank für das herzliche »Grüß Gott« in BuG v. 30. April 1954

Wir möchten den 50. Jahrestag dieses denkwürdigen Besuchs zum Anlass nehmen, zum ersten Mal den gesamten Wortlaut der Oberkochener Rede von Bundespräsident Theodor Heuss abzudrucken.

Als Vorlage dient der 1954 als Privatdruck im Auftrag von Hanns W. Brose, in Frankfurt a.M. erschienene bibliophile Sonderdruck Nr. 73 aus einer limitierten Gesamtauflage von 500 Stück, der uns für diesen Zweck aus Oberkochener Privatbesitz überlassen wurde.

Das Büchlein trägt den Titel: »Gerechtigkeit erhöht ein Volk« und den Untertitel »Theodor Heuss — Zwei Reden zur Sozialpolitik« 1954.

Die Oberkochener Rede ist überschrieben: »Ansprache in den Carl-Zeiß-Werken in Oberkochen am 1. Mai 1954«.

Anmerkung:

Die Schreibweise der nachstehend aufgeführten Rede von Bundespräsident Prof. Dr. Theodor Heuss ist im Originaltext wiedergegeben.

Geehrte, festliche Versammlung!

Als vor ein paar Monaten die Frage kam, ob ich den lange versprochenen Besuch in Oberkochen vielleicht am 1. Mai machen könne, habe ich diese Anregung gerne aufgenommen. Denn mit der Stiftung Carl Zeiß weiß ich mich, wenn auch nicht persönlich, doch durch mancherlei Arbeit, die ich dieser Stiftung literarisch und wissenschaftlich gewidmet habe, lange verbunden und weiß vor allem dies, daß der Name Ernst Abbé mit der Problematik, die hinter dem 1. Mai steht, fast biographisch verknüpft ist. So kann am Anfang und so wird am Schluß meiner Ausführungen eine Huldigung an diesen Mann stehen müssen.

Es sind etwas über acht Jahre her, ich war damals Mitglied des württembergischen Kabinetts, als wir erfuhren, die Zeiß-Leute sind in Heidenheim und sie wissen nicht recht, wo sie bleiben werden, wenn sie wieder anfangen. Und es ist für mich eine persönliche Genugtuung, ohne daß ich damit mich jetzt als einen Mitbegründer der neuen Arbeitsstätte anmelden möchte, daß ich damals im Kabinett ein schönes Plädoyer für- Zeiß, für Abbé ablegen konnte und dies sagen: wenn diese Männer zu uns kommen. wenn sie bei uns bleiben, so haben sie in unserem Land mit die besten Chancen, wieder ihre Wirkung zurückzugewinnen. Denn Württemberg ist ja ein klassisches Land der Fertigfabrikation. Mit herzlichem Interesse habe ich die Entwicklung verfolgt und möchte heute dies sagen: so ungeheuer schwer es war ein geschichtlich an Jena gebundenes Werk, auch wenn es anderwärts seine Niederlassungen besaß, aus den menschlichen Voraussetzungen, aus denen allein es geworden war, verpflanzen, — die Umpflanzung ist geglückt. Ihr habt hier wieder Wurzel gefaßt. Ihr seid von Jena in Hunderten herübergekommen. Ihr habt vom Härtfeld her Flüchtlingen Arbeit bieten können und meine Zuversicht, daß auch die einsässigen Schwaben gute Zeiß-Leute werden, hat sich — wie ich mir erzählen ließ — aufs beste bestätigt.

In wenigen Werken von Weltsichtbarkeit ist so das deutsche Schicksal markiert wie in diesem Zeiß-Werk. Noch in ein paar großen ehrwürdigen Namen von Verlagen aus Leipzig, aus Jena, aus Breslau stellt es sich auch dar: in Mittel‑, in Ostdeutschland gewachsen und nun hier wieder vor neue Aufgaben um des gesamten Vaterlandes willen gestellt! Das hat einen tiefen Sinn, — ich folge gerne dem, was Professor Bauersfeld gesprochen hat — daß wir hier die Flaggen von Thüringen und von Jena um uns wehen spüren und sehen; denn sie sind der Ausdruck dafür, daß die Menschen drüben seelisch heute mit in unserer Mitte sind.

Ich darf ein Wort der Erinnerung an manchen Aufenthalt in Jena einfügen. Was hat Ernst Abbé dieser Stadt bedeutet, wo heute noch das Denkmal von Max Klinger und van de Velde steht und von ihm zeugt, wo das »Volkshaus« mit dieser Benennung ein Denkmal seiner Gesinnung bleibt, wo die Leistung der Carl-Zeiss-Stiftung auch für die Universität Jena und die Stadt Jena Kraftquelle gewesen war? An dieser Universität Jena hatten einmal auch die großen Schwaben Schiller und Hegel gelehrt. Und nun kommen die Jenenser zu uns und ich denke, daß Schwaben jetzt diesem Werk Rückhalt gegeben hat. So, wie es Jena einmal gut bekommen war, diese Schwaben in seiner Mitte zu haben, so wird es auch den Zeiß-Leuten und ist es ihnen schon gut bekommen, jetzt bei uns zu sein.

Doch das kann nicht der Inhalt meiner Mai-Rede sein. Man weiß, im Jahr 1889 ist die Losung des Achtstundentages bei der täglichen Arbeitszeit des gewerblichen Arbeiters als internationale Forderung verkündet worden. Dieses Problem der Arbeitszeit ist fast ein Stück von Abbes Autobiographie, der in seinen literarischen Arbeiten mit dieser unerhörten Entpersönlichung und Versachlichung der Darstellung auf einmal von der Erinnerung berührt wird, da er davon erzählt, der Arbeitersohn, daß er als 6, 7‑jähriger Junge in der Mittagsstunde mit dem kleinen Topf voll Suppe in die Spinnerei ging, wo sein Vater Arbeiter war, — 14 Stunden Arbeitszeit das normale, wenn Arbeitsaufträge sich häuften, 15, 16 Stunden. Und der junge Bub sieht zu, wie der überlebensgroße Vater, an die Maschine gelehnt, schnell, ganz schnell aus dem Topf die Mittagssuppe herunterlöffelt, um wieder an die Arbeit gehen zu können. Und er spricht davon, welchen Eindruck der Erschütterung es für den Vater gemacht hat und in dem Kindersinn geblieben war, als im Jahr 1847 das englische Parlament die Zehn-Stunden-Bill, Arbeitszeit für Frauen und Kinder, angenommen hat. Von der Jugendzeit her blieb dieser Vorgang in ihm lebendig.

Der Achtstundentag für die gewerbliche Arbeiterschaft zuerst eingeführt schon im Ausgang der 50-er Jahre in Australien, wo es keine sogenannte »industrielle Reserve-Armee« gab, wo der qualifizierte Arbeiter noch eine Seltenheit war, wurde im Jahr 89, auf jenem Internationalen Kongreß in Paris zur großen Fragestellung. Aber, es bleibt wichtig genug, sich dessen zu erinnern: nicht eindeutig beurteilt, auch von den Arbeitern nicht. Als damals, 1889, der Jalousie-Fabrikant Gustav Freese in Berlin seinen Arbeitern den Achtstundentag angeboten hat, haben sie ihn abgelehnt; erst zwei Jahre später haben sie ihn angenommen. Dort, aus handwerklichem Betrieb heraus sich entwickelnd, war das noch keine Angelegenheit der überlokalen Marktkonkurrenz; was bis in unsere Tage hinein eine der kontroversen Fragen bildet. Der gesetzliche Achtstundentag — erstaunen Sie nicht — wird zum ersten Mal eingeführt, wo denn?, bei den Marinewerkstätten der Royal Navy in England. Mit Torpedobooten konnte man nicht auf den Markt gehen, um sie zu verkaufen. Also dort, wo das industrielle Konkurrenzproblem nicht vorhanden, beginnt die Entscheidung in Europa.

Die grundsätzliche Erörterung über die Frage war schon vorher unterwegs. Ich darf früher Gesagtes hier wiederholen. Im Jahr 1875 hatte mein Lehrer. Lujo Brentano gegen Äußerungen des preußischen Handelsministers Camphausen und gegen seinen Mitarbeiter Achenbach jene erste Untersuchung geschrieben über den Zusammenhang von Arbeitszeit und Arbeitsleistung. Und im Jahre 1893 erschien dann sein Buch: »Arbeitszeit-Arbeitslohn-Arbeitsleistung«, das hat Ernst Abbé gelesen und es hat ihn mitbeeindruckt. Er hat dann, Freese folgend, den Achtstundentag eingeführt, und ein paar Jahre später ist ihm Robert Bosch in Stuttgart gefolgt.

Warum erzähle ich das? Um daran zu erinnern, daß im konkreten Beispiel der praktischen Erfahrung, nicht in der dogmatischen Vertretung des Für und Wider die Entwicklung ihren Weg suchte, um einen Durchbruch zu der Klärung zu finden, daß die Leistung in bestimmten Hantierungsprozessen, unter bestimmten technischen Voraussetzungen, bei gekürzter Arbeitszeit nicht bloß nicht sank, sondern stieg; vor allem auch, weil der Ausfall wegen Krankheit, wegen Ermüdung, wegen Betriebsunfällen und dergleichen geringer wurde.

Erzähle ich hier Geschichte oder gar Geschichten, um den aktuellen Fragen auszuweichen? Fünf-Tage-Woche — heißt das, bei gesetzlichem Achtstundentag, 40 Stundenwoche oder werden die durchschnittlichen 48 Stunden sonst auf die fünf Wochentage verteilt? Ist, wie und wo, dieser oder jener Prozeß durchführbar unter Aufrechterhaltung der Wochenlohnergebnisse? Ist, wie und wo, dieser Prozeß mit der Erhaltung der Gesamtproduktivität oder gar ihrer Steigerung vereinbar? Ich spreche diese Fragen, die durch diese Tage und Wochen gegangen sind, in ihrer generellen Vereinfachung unbefangen aus, um auch ebenso unbefangen zu sagen, daß sie nach meiner Meinung generell heute gar nicht zu beantworten sind.

Die Lohnpolitik selber ist weit differenzierter als die Frühzeit der Arbeiterbewegung sie kannte. In den alten Schriften, — wer so alt ist wie ich, hat sie noch im Nachhall, — hieß es: »Akkordlohn = Mordlohn!« Die Auseinandersetzung ging um Zeitlohn, Stücklohn, Akkordlohn, Leistungszulage und so fort. Der Arbeitsprozeß als solcher mit der Rationalisierung und Mechanisierung ist vielfach ertragreicher geworden, auch auf die einzelne Arbeitskraft umgerechnet. Diese Arbeitskraft selber aber, wo wesentlich einseitige Beanspruchung, geistige und seelische Konzentration gefordert, anfälliger, früher verbraucht, früher zur Rente hingeleitet. Die ökonomische Gesamtwirkung dieser Entwicklung ist keineswegs eindeutig: das sieht nach Branchen verschieden aus, nach der Verkehrslage eines Gewerbes, nach dem Charakter der Vor- und Zurichtungsarbeit, auch nach dem einzelnen Stand innerhalb der gleichen Branche, nach der Verschiedenheit der Technisierung und Rationalisierung; vom Arbeiter aus gesehen auch nach, der Entfernung zum Arbeitsplatz, Ausmaß des Pendlertums, Nähe, Ferne von der Fabrik. Dies eben, daß es die von der theoretischen Konstruktion her fast notwendige geforderte Vereinfachung in der konkreten Sachsituation eindeutig gar nicht gibt, das schafft ja für die Kalkulation ein so variables Bild.

Ich will und kann nicht in den Gang kommender Auseinandersetzungen eingreifen wollen, vor denen jetzt gerade die Metallindustrie dieses Landes steht. Aber ich darf mir die Freiheit nehmen — auf jeden Fall tue ich es — ein paar Worte der Mahnung gegenüber der Vereinfachung der Begriffe hier auszusprechen. Denn als ich die Äußerungen im Hin und Her las, da habe ich etwa erfahren, daß die sogenannte »Selbstfinanzierung« der industriellen Betriebe in den letzten sechs Jahren eigentlich erfolgt sei auf Kosten der Arbeiter und auf Kosten der Konsumenten. Da aber nun kaum, da überhaupt kein Kapitalmarkt vorhanden war, war dieser Prozeß für jeden Einsichtigen unvermeidlich. Und die heute mit dieser Klage oder Anklage kommen, die dürfen doch nicht vergessen, daß damit erst überhaupt neue Arbeitsplätze von Dauer geschaffen werden konnten. Das darf nicht vergessen werden. Es darf aber auch nicht vergessen werden, daß nach 1945, 1946 die industriellen Arbeiter unter sinnlos schweren Voraussetzungen, an die heute nicht viele mehr gerne denken, geholfen haben, ihre alten Fabriken überhaupt wieder in Betrieb zu bringen, um ihre Arbeitsplätze zu retten, auch um den Namen des Werkes, in dem sie standen, in dem vielleicht schon ihre Väter oder Großväter standen, nicht untergehen zu lassen.

Die Problematik der Wirtschaftlichkeit, des Ertrags, der Rendite, ist eine sehr komplexe Sache. Die Ansicht, die neulich an wichtiger Stelle vorgetragen wurde, daß die Lohnpolitikgestaltung mit der Kalkulation wenig, mit der Währungsfrage gar nichts zu tun habe, ist eine — ich will vorsichtig in der Wortwahl sein — zum mindesten nicht unbedenkliche Isolierung des ökonomisch-sozialen Fragenkreises. Das neue Schlagwort von der »expansiven Lohnpolitik«, mit der zumal für das in die Folgen der Niederlage, mit Substanzverlust und Verschuldung, gezwungene Deutschland sehr fragwürdig gewordenen sogenannten Kaufkrafttheorie, reicht nicht aus. Ich plädiere statt für »expansive Lohnpolitik« für »intensive Lohnpolitik«. Ich weiß, das ist auch ein Schlagwort. Aber es heißt, die Entwicklung jener Produktion, bei der ein Maximum von Lohn, d. h. menschlichem Geist, menschlicher Fertigkeit, in ein Minimum an Rohstoff gesteckt wird. Denn damit, damit allein wird unser aller, unser aller Leben in den Schwankungen des Weltmarktes allein gerettet.

Ich will nicht weiter theoretisieren. Ich bin ja schließlich nicht hier hergekommen zu einer Vorlesung über Sozialökonomie und habe selber vorhin meine Sorge geäußert, daß die Formeln einer dogmatischen Behauptung in diesen Raum wieder eindringen könnten und zwar von beiden Seiten. Ich will nicht sagen: sie sind allzumal Sünder, aber ich sehe auf beiden Seiten der sogenannten Sozialpartner Leute, die ich, man gestatte es mir, für Sünder halte.

Ich wiederhole, was ich schon einmal an einem 1. Mai gesagt habe: der freiheitliche, demokratische Staat, der ein politisches, nicht ein ökonomisches Unternehmen ist, soll nach meiner Auffassung hier nicht im Konkreten eingreifen, sondern den Rechtsboden des vertraglichen Seins sichern. Dafür hat er die Arbeitsgerichte. Aber die Verbände der Arbeitnehmer wie der Arbeitgeber sollen sich in loyaler Partnerschaft gegenübertreten. Das hatte vor ein paar Jahren in Hattenheim und in Maria Laach gut eingesetzt, das war im verwichenen Jahr, etwas zögerlich, in Östrich wieder aufgenommen worden, bleibt aber im Ungewissen schweben. Und eben dies Ungewisse gibt den Skeptikern und den Mißgestimmten auf beiden Seiten immer wieder Chancen. Und dabei ist es so, ich weiß dies selber aus mancherlei Gesprächen, daß im Grunde beide Teile den sogenannten »politischen Lohn« nicht wollen, d. h. von einem staatlichen Schlichter als verbindlich ausgesprochenen und verordneten. Er gefährdet nicht nur die Beweglichkeit, sondern die Freiheit, und wälzt auf Parlament oder Bürokratie oder Kabinette — die anwesenden Mitglieder werden so einsichtsvoll sein, mir in meiner Auffassung zu folgen — eine Aufgabe, für die sie im Elementaren nach gar nicht bestimmt sind und der sie auch nicht gewachsen sind. Immer wieder, freilich bis jetzt erfolglos, habe ich beide Teile auf den Vertrag hingewiesen, der im Jahre 1937 in der Schweizer Metallindustrie abgeschlossen wurde. Dort hat man geradezu ein Modell geschaffen für den sozialen Frieden. Und die Schweizer metallverarbeitende Industrie ist sehr entwickelt, sehr differenziert und hat einen hohen Lebensstandard der in ihr beschäftigten Arbeiterschaft. Dort nämlich hat es seit dem Jahr 1937 überhaupt keinen Arbeitskampf mehr gegeben, weil mit großer Klugheit für alle Situationen Kräfte und Organe eingeschaltet sind, die beider Vertrauen besitzen und denen beide sich unterordnen.

Aber ich weiß freilich nicht, ob die Syndici der Arbeitgeberverbände oder die Sekretäre der Gewerkschaften die Reden des Bundespräsidenten so ernst nehmen, um die Dinge in der Zwischenzeit einmal gelesen zu haben; denn man muß sich in die Sache vertiefen.

Drüben, in der Sowjetzone fehlt die Möglichkeit einer echten Partnerschaft, von der ich eben gesprochen habe. Es hat einen tiefen Sinn, wenn die Gewerkschaften der freien Welt in ihrem Aufruf zum 1. Mai sich scharf abheben von dem, was im sowjetischen Bereich den Namen Gewerkschaft trägt. Früher einmal, als ich in Berlin bei den Borsigleuten gesprochen habe, hatte ich mir die Mühe gemacht, sie war lehrreich im Ertrag, einen sogenannten »Betriebskollektivvertrag« zu studieren. Ich habe ihn dann zu analysieren versucht. Dort sind die Gewerkschaften auf einmal nichts anderes als die Funktionäre des staatlichen Willens, die, was die alte Gewerkschaft mit Recht verurteilte, als »Antreiber« in den Betrieben zur Erreichung eines so oder so oder so gesetzten Solls zu dienen haben.

Ich habe jetzt den Entwurf einer sogenannten Betriebskonstitution für das Jenaer Werk von 1952 studiert und dabei daran gedacht, wie Abbé seinerzeit sein Stiftungsstatut sorgfältig durchgearbeitet hatte, verhalten in den Formulierungen; jetzt bricht der ganze Wortzauber einer armseligen Demagogie in diese Konstitution ein, mit den »Arbeitsbrigaden« und so fort. Es ist ja die seltsame Situation, daß die militaristische Ausdrucksweise die pazifistische DDR durchdrungen hat; auch dort, wo in dieser Konstitution kulturpolitische Aufgaben umschrieben werden, geht es vom Kläglichen bis zum Tragikomischen. Dort kann man lesen als Anweisung an die Mitglieder der Jenaer Werke: »Einübung der Stalinkantate«.

Das gehört nämlich auch dazu. Die meisten der alten Zeiß-Leute werden solche Sprüche nur mit Mißbehagen, mit Trauer lesen, denn sie waren eine andere Haltung gewöhnt.

Wir denken ihrer heute, die wir stellvertretend empfinden für die Deutschen in der Sowjetzone. Und wir wissen und nehmen gerne auf jenen Akzent im heutigen Aufruf des Deutschen Gewerkschaftsbundes, daß dieser 1. Mai auch als Bekenntnis zu nehmen ist für die nationale Einheit, der unsere Arbeit und unsere Sehnsucht gilt.

Herr Professor Bauersfeld hat vorhin ein Wort mitgerichtet an die alten Zeiß-Leute in Jena. Wenn die heute an dem Denkmal von Ernst Abbé vorbeiziehen, sollen sie sich nicht nur erinnern, das läßt sich ja nicht auswischen, daß dieser Mann in seinem subtilen Gewissen die Sorge für das Wohlergehen seiner Mitarbeiter mittrug und daß seine Weitsicht und Einsicht die Pflege der Wissenschaften forderte. Aber sie möchten auch spüren, daß dieser Ernst Abbé ganz einfach an die Freiheit glaubte. Er war nämlich — und dies nicht nur nebenher gesagt — politisch ein Liberaler, sogar ein orthodoxer Liberaler, ein kräftiger Parteigänger des Eugen Richter. Wenn ich das sage, so bringt das natürlich in Westdeutschland manche heute in Verlegenheit, denn das Wort »liberal« ist von den Nationalsozialisten zum Schmähwort gemacht worden und viele Leute, die gar keine Pg.’s waren, haben das im Ohr behalten und sie verwenden es in unbekümmerter oder ungebildeter Unbefangenheit. Sie sind dann erstaunt, wenn man ihnen sagt, wie sehr in der Mitte dieses Ernst Abbé das liberale Bekenntnis war. Sie glaubten bisher, er sei ein »Sozialist« oder was man so nennen mag. Ich merke dies an, weil es sozial und geistesgeschichtlich nicht unwichtig ist, sich dessen zu erinnern, nämlich der Respekt vor der freien Selbstverantwortung des Menschen, gleichviel welchen Glaubens, welcher Partei, welcher Herkunft, dieser Respekt war der innerste Antrieb seines sozialen Tuns.

Man möge es mir nicht verübeln, wenn ich an einem Tag, der seine innere Kraft aus dem Gemeinschaftsgefühl, der Solidarität in der Berufsarbeit und aus dem Bekenntnis zu dem Frieden zwischen den Völkern bezog und bezieht, nun eben, vor diesem Abbé stehend, als ein Bekenntnis, eben das Bekenntnis zu diesem Einzelmenschen ausspreche. Dieser Ernst Abbé hat eine Wissenschaft revolutioniert. Er hat in seinem Freunde Schott den kongenialen und selbständigen Mitgestalter dieses Auftrages gefunden. Ohne deren beider Leistung ist die ganze neubiologische Wissenschaft, ist die Entwicklung der physikalischen Erkenntnisse gar nicht zu denken. Aber davon reden wir in dieser Stunde nicht, auch nicht von dem rationalistischen industriellen Organisator, der sich entpersönlichte und scheinbar eine Paragraphenfolge wurde.

Aber wer diese Paragraphen lesen kann, spürt, wie ein großes Herz durch sie hindurchschlägt. Hier steht ein Mann, ernst, schwerlebig, vielleicht sogar schwerfällig. Er konnte ein Herrscher sein in jener Frühzeit der industriellen Entfaltung — er will es nicht, er kann es nicht. Er will aber auch nicht »dienen«. Dafür ist er innerlich zu stolz und das Wort ihm zu sprich-worthaft sentimental. Er will bloß helfen, er will den Menschen helfen, Mensch zu sein. Das ist sein Beispiel. An dieser Stelle hier, da seine irdische Leistung gerettet wurde, darf und muß an einem 1. Mai diese beispielhafte, unsterbliche Leistung Mitte des Denkens und des Dankens sein. So begriff er, so lebte er: das Recht der sozialen Ordnung und die Freiheit des bürgerlichen Wesens als die Klammern und Stützen der vaterländischen Einigkeit.

Dietrich Bantel