Unglücksfall

»In Oberkochen verbrannte dieser Tage ein Kind«, so meldete das Aalener »Amts und Intelligenz Blatt« am 14. Juni 1864, und sagt über den Hergang des Unglücks, die Mutter habe das Kind kurze Zeit allein in der Küche gelassen, da es dem Herdfeuer zu nahe gekommen und von den Flammen erfasst worden. Die Mutter versuchte ihr Kind noch zu retten, die Verbrennungen waren jedoch so schwer, dass es kurz darauf starb.

Die Eisenbahn rückt näher

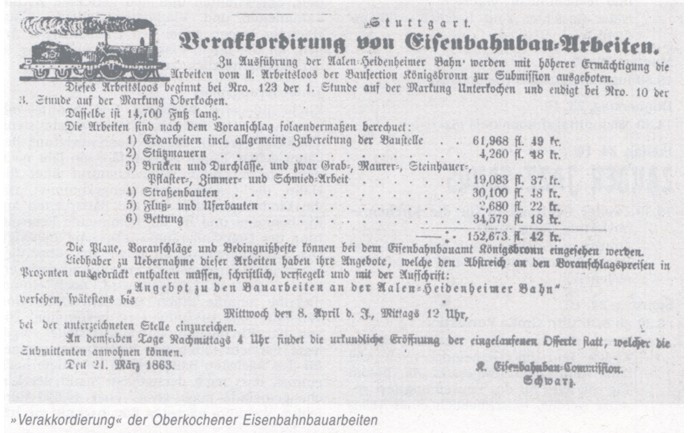

Am 25. Juli 1861 war Aalen durch die Remsbahn ans württenbergische Eisenbahnnetz angeschlossen worden, dann wurde die Strecke bis ins bayerische Nördlingen verlängert. Dies hatte allerdings das Verlangen Bayerns zur Folge, den Bau der »Südbahn« von Aalen nach Ulm bis zum 2. Oktober 1875 auf Eis zu legen, um der bayerischen Verbindung zum Bodensee keine Konkurrenz zu machen. Dennoch nahm Württemberg alsbald den Bau des Teilstücks zwischen Aalen und Heidenheim in Angriff, weshalb der Name »Oberkochen« erstmals am 27. März 1863 im Zusammenhang mit der Eisenbahn in der Zeitung erschien durch die Ausschreibung »Verakkordierung von Eisenbahnbauarbeiten für die Teilstrecke Aalen – Oberkochen«. Die Länge des Teilstücks wurde mit 15200 Fuß (= 4,25 km) angegeben und der Kostenvoranschlag wies für Erdarbeiten, Brücken, Durchlässe, Straßen, Fluss- und Uferbauten den Gesamtbetrag von 93 000 Gulden aus (nach der Währungsumstellung von 1870 knapp 160000 Mark).

Am 17. Mai 1863 schrieb die Eisenbahnverwaltung die Arbeiten für »Hochbauten auf der Station Oberkochen« aus. Vorgesehen waren »ein Verwaltungsgebäude, Nebengebäude mit Holzlege, Waschhaus und Abtritt, Güterschuppen, Trottoirs (Bahnsteige) und Dohlen«. Eine weitere Ausschreibung erfolgte am 31. Dezember 1863 für »Beifuhr von Schwellen, Schienen und Schienenbefestigungsmittel« für die Stationen der Strecke Unterkochen, Oberkochen, Königsbronn, wobei es sich um Lieferung von insgesamt 400 Zentnern Weichen und Kreuzungen, 13800 eichene und 4500 forchene Schwellen« handelte.

Die letzte Ausschreibung der K. Eisenbahndirektion galt am 16. Juni 1864 der »Lieferung von Möbeln« für die Bahnhöfe Unterkochen, Oberkochen, Königsbronn, Schnaitheim, Heidenheim. Bemerkenswert dabei ist, dass auf Oberkochen mit 218 Golden der geringste Betrag entfiel, während z. B. für Königsbronn mit 430 Gulden nahezu das Doppelte veranschlagt war, was wahrscheinlich damit zusammenhing, dass Königsbronn als Sitz eines »Königlichen Hüttenwerks« einen größeren Stellenwert als Oberkochen besaß.

Damit waren im besten Sinn des Wortes die Weichen gestellt: Oberkochen konnte in absehbarer Zeit das »Dampfross« zwar nicht in seinen Mauern, aber doch am Rande des Orts empfangen.

Ober die lokalen Vorbereitungen für diesen Empfang schweigt sich leider das Aalener »Amts und Intelligenz Blatt« aus. Deshalb können wir zu diesem Thema auch keinen Presse-Spiegel beisteuern, verweisen aber auf zahlreiche Veröffentlichungen zu diesem Thema im Oberkochener Heimatbuch (Artikel von Kurt Seidel, Seiten 407 u.f.), in BuG Berichten von Dietrich Bantel (106÷1990), Christhard Schrenk (293, 294, 295/1997) und in »Alt Oberkochen« von Christhard Schrenk (Seiten 5,6).

Landestrauer

Am 30. Juni 1864 erschien das Aalener »Amts und Intelligenz Blatt« mit Trauerrand: »Des hochseligen Königs Wilhelm Majestät« war im Alter von 83 Jahren gestorben. Natürlich wurde diese Nachricht auch in Oberkochen mit Anteilnahme aufgenommen, zumal 10 Tage lang tägliches Trauerläuten an den Tod von König Wilhelm I. erinnerte und »Musik und öffentliche Lustbarkeiten zu unterbleiben hatten«.

Neuer König

Während die Hoftrauer drei Monate datierte und die Aalener Zeitung bis zum 23. Juli 1864 mit Trauerrand erschien, hatte alsbald getreu monarchischem Grundsatz »Der König ist tot es lebe der König« der bisherige Kronprinz als König Karl I. die Regentschaft in Württemberg übernommen. Am 12. Juli trat er erstmals in Stuttgart an die Öffentlichkeit. Mit großem Gefolge zog er zu Pferd von einer großen Menschenmenge mit Hochrufen empfangen vom königlichen Schloss zum Ständehaus, um dort vor den Mitgliedern beider Kammern seine Thronrede zu halten.

Tierisches

Auf 16. Juli 1864 schreiben Bauunternehmer »Wieland und Glück« offensichtlich keine einheimische Firma in Oberkochen einen »Zugpferdeverkauf« aus, bei dem 4 Pferde schweren Schlags und 2 leichtere, sämtlich noch ganz jung, den Besitzer wechseln sollen.

Der als Agent für den württembergischen Tierschutzverein tätige Oberkochener Pfarrer Carl Wilhelm Desaller empfiehlt am 1. September 1864 »jedermann, die wohlfeile, als auch lehrreiche Lektüre der Mitteilungen des württembergischen Tierschutzvereins« und ermuntert, »bloß 5 Kreuzer für die Blätter des 4. Quartals« anzulegen.

Schon im Juli 1864 hatte sich ein Abtsgmünder »Einsender« mit der neuen Polizeivorschrift befasst, die für Hunde das Tragen von Maulkörben verlangt. Als Tierschutzvereins Agent griff Pfarrer Desaller damit in Zusammenhang stehende Fragen am 1. November 1864 in einem längeren Zeitungsartikel auf. Dabei bezog er sich auf Überlegungen, die zuvor dem Münchener Tierschutzverband propagiert worden waren und bewies damit, dass er auch nach dem Ende seiner politischen Laufbahn als Abgeordneter überregionale Themen verfolgte.

Desaller versuchte in seinen Ausführungen zwischen dem Gedanken des Schutzes von Mensch und Tier vor der Übertragung der »Hundswut« und den durch Maulkörbe Hunden zugefügten Qualen abzuwägen. Dabei kommt er zum Schluss, dass kein geeignetes Mittel zum Schutz von Menschen und Tieren sein kann, Maulkorbzwang für alle Hunde anzuordnen. Viel wesentlicher und wichtiger sei, eine ihrer Natur gemäße Haltung der Hunde, »gemischt vegetabilischtierische Nahrung, Pflege der Reinlichkeit, freundliche Zuneigung des Halters gegen sein Tier«. Vor allem sollten einerseits Rohheiten und Misshandlungen vermieden werden, aber auch »ein Übermaß an Zärtlichkeit und Verzärtelung« wie sie bei Schoßhunden vielfach zu finden ist«.

Volkmar Schrenk