Ordnungsbewusster Lehrergehilfe

Während die evangelische Schule Oberkochens Einklassig geblieben war und z. B. Schulmeister Morassi wie berichtet Schüler zur Aufsicht einsetzen musste, wenn er seinen Kirchendienst versah, wurde die katholische Schule im Jahr 1837 zur Zeit von Lehrer Balluff zweiklassig. Jedoch bedeuteten zwei Klassen nicht automatisch auch zwei volle Lehrkräfte, sondern dem auf die Stelle berufenen »Haupt« Lehrer stand ein unständiger Schulgehilfe zur Seite, dessen Einkommen wesentlich unter dem (auch schon nicht allzu üppigen) des Stelleninhabers lag. Während dieser auch Nebeneinnahmen hatte, musste der Lehrergehilfe beim Chor und bei Prozessionen unentgeltlich mitwirken.

Im Jahr 1863 amtierte an der katholischen Schule Oberkochens Lehrergehilfe A. Schort, der offensichtlich sehr hilfsbereit war, denn er pries im August 1863 im »Auftrag eine gute, fünfundzwanzigsaitige Zither zum Verkauf« an. Aber er war auch ein ordnungsbewusster Mensch und pflegte freie Abende in Aalen zu verbringen.

Im Juni 1863 kehrte er wieder einmal im Aalener »Dreikönig« ein. Da es anfing zu regnen, ließ er sich vorn Wirt einen Schirm geben und stellte ihn an der Garderobe ab. Jedoch als er aufbrechen wollte, war der Schirm verschwunden und er musste wohl oder übel ohne Regenschutz heim wandern. Nun hätte ihn der Verbleib des Schirms nicht weiter beschäftigen müssen, da der Wirt sein Abhandenkommen auch registriert hatte. Als ordentlicher Mensch jedoch inserierte er in der Aalener Zeitung »Am Sonntag Abend muss ein Herr im »Dreikönig« meinen Schirm mit weißen Knopf mitgenommen haben. Da ich denselben dort entlehnte, wird der gegenwärtige Besitzer ersucht, den Schirm im Gasthof abzugeben«.

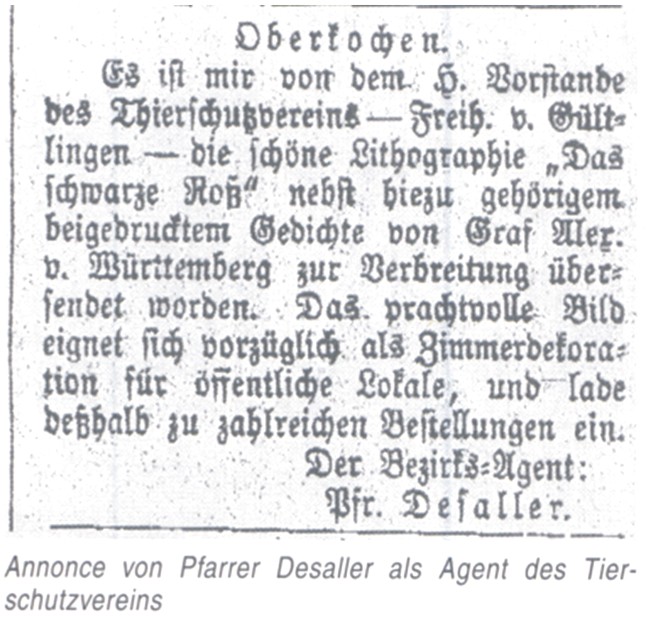

Zimmerdekoration

Der Oberkochener Pfarrer Carl Wilhelm Desaller hatte sich bekanntlich in den Jahren nach 1848 politisch engagiert. Als Vorsitzender des Bezirksvolksvereins Aalen saß er mehrmals als Abgeordneter für den Bezirk Neresheim in der Stuttgarter verfassungsgebenden Landesversammlung. Ab 1852 zog er sich aus der Politik zurück, war jedoch z. B. noch als Bezirksagent des Tierschutzvereins tätig. Am 23. Juni 1863 gab er in der Zeitung bekannt, er habe vom Vorstand des Vereins »eine sehr schöne Lithographie »Das schwarze Roß« nebst dazugehörigem beeindruckendem Gedicht, zur Weiterverbreitung erhalten. Da das Bild »vorzüglich als Zimmerdekoration für öffentliche Lokale geeignet ist« fordert der Pfarrer zur Abgabe von Bestellungen auf.

Maikäferplage

Ob 1863 auch auf der Ostalb ein Maikäferjahr war, ist nicht berichtet. Jedoch las man in Oberkochen mit etwas schauderndem Gefühl die Nachricht in der Zeitung über eine »Maikäfersammlung im Oberamt Besigheim: Gesammelt wurden mit einem Kostenaufwand von 3464 Gulden 9680 Simri Maikäfer mit einer Gesamtzahl von 24200000 Stück«. Die Gesamtzahl von über 24 Millionen Käfer spricht für sich; 3464 Golden wurden bei der Währungs- und Maßumstellung 1870 zu knapp 6000 Mark umgerechnet und da das alte Getreidemaß »Simri« etwas mehr als 20 Liter umfasste, waren knapp 200000 Liter Maikäfer gefangen worden.

Vor 50 Jahren: Völkerschlacht bei Leipzig

»Auch von Oberkochen hörten wir, dass von den dortigen Patrioten auf dem Volkmarsberg, dem höchsten Punkt des Aalbuchs, ein Freudenfeuer angezündet worden ist«. Diese Meldung findet sich am Ende eines Berichts über die Feiern zum Gedenken an die Leipziger Völkerschlacht 50 Jahre zuvor vom 16. bis 18. Oktober 1813. Damals hatten vereinigte preußische, österreichische und russische Truppen dem ohnedies vom verlustreichen Rückzug aus Russland geschwächten Heer Napoleons die entscheidende Niederlage beigebracht und der Herrschaft Napoleons den letzten entscheidenden Stoß versetzt, der schließlich zu seiner Abdankung am 6. April 1814 und Verbannung auf die Insel Elba geführt hatte.

Taufe einer Jüdin

Zwar waren auch in Oberkochen jüdische Viehhändler keine Seltenheit, bekannt ist ja die Geschichte auf Seite 448 in unserem Heimatbuch, die schildert, wie der Waldteil »Judenangst« im Zusammenhang mit einem Viehhändler zu seinem Namen kam, aber Einwohner jüdischen Glaubens waren in Oberkochen nicht anzutreffen. Doch erscheint im Aalener »Amts- und Intelligenz Blatt« mit Datum vom 29. Juni 1863 als »Tages Begebenheit« folgende Notiz: »Heute ist eine junge vermögende Israelitin, welche im Begriff steht, einen jungen armen Menschen von hier zu heiraten, vom katholischen Pfarrer getauft und damit in die christliche Gemeinde aufgenommen worden«.

Wie der »arme« Oberkochener an die Frau jüdischen Glaubens geraten ist, darüber kann nur gerätselt werden. Vielleicht ist die Anwesenheit der Getauften in Oberkochen im Zusammenhang mit dem beginnenden Bau der Eisenbahn Aalen — Heidenheim zu sehen.

Ein solcher Zusammenhang drängt sich auf beim Lesen des katholischen Pfarrberichts, wo Pfarrer Desaller ebenfalls über die Taufe berichtet und unmittelbar davor, sozusagen im selben Atemzug auch auf die Eisenbahn zu sprechen kommt und erwähnt, dass wegen des Eisenbahnbaus (auf den wir in der nächsten Folge eingehen werden) viele Fremde im Ort seien.

Zum Status der Juden sei vorgreifend mitgeteilt, dass am 2. Dezember 1863 im Stuttgarter Landtag ein Gesetz eingebracht wurde, nach dem »im Königreich Württemberg einheimische Israeliten denselben Gesetzen wie alle anderen Staatsangehörigen unterworfen sind, also die gleichen Rechte und Pflichten wie diese haben sollen«.

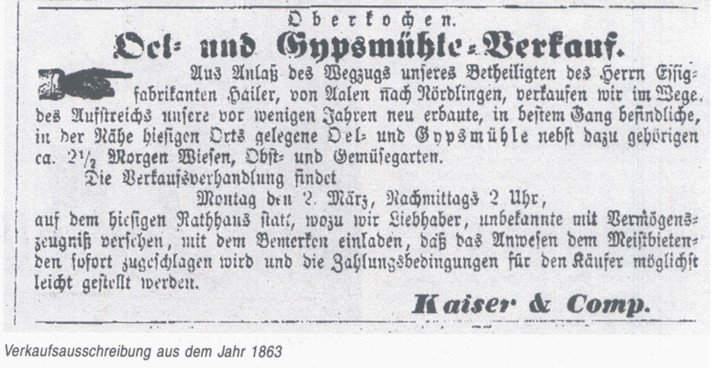

Verkauf einer Oel und Gypsmühle

In der Sonntagsausgabe des Aalener »Amts und Intelligenz Blatts« vom 22. Februar 1863 wird die »in der Nähe des hiesigen Orts gelegene, vor wenigen Jahren neu erbaute, in bestem Gang befindliche Oel und Gypsmühle nebst dazu gehörigen ca. 2 1/2 Morgen Wiesen, Obst und Gemüsegarten im Wege des Aufstreichs verkauft«. Nun gab es in Oberkochen zwei derartige Mühlen, eine beim Ölweiher und die andere dort, wo heute die Kreuzmühle ist, und wegen der zum Anwesen gehörenden Wiesen und Gärten kann sich das Verkaufsangebot nur auf das im Bereich Kreuzmühle gelegene Anwesen beziehen. Damit ergeben sich aber im Blick auf den BuG-Bericht 14 vom 8.4.1988 einige Ungereimtheiten. Dort wird als Baujahr der Kreuzmühle 1865 angenommen. Ferner nennt die Oberamtsbeschreibung ans dem Jahr 1854 die Kreuzmühle als »1845 mit Oel und Gypswerk erbaut«. Noch undurchsichtiger wird die Sache durch eine Notiz von Pfarrer Desaller in der Pfarrchronik zum Jahr 1865, die besagt: »Den 12. August, nachts, brannte die Oelmühle ab«. Unterstellt, dass das Brandobjekt die »Kreuzmühlen Oelmühle« war, scheinen zwei Unkorrektheiten vorzuliegen: Die Verkäufer von 1863 gehen etwas zu großzügig mit der Angabe »vor wenigen Jahren neu erbaut« um, denn lt. Oberamtsbeschreibung war das Baujahr 1845 und die »neue« Kreuzmühle, wenn sie tatsächlich abgebrannt war, wurde vielleicht 1865 geplant, aber erst etwas später gebaut.