Am 15. Oktober besuchten zwei vierte Klassen der Thomas-Schweicker-Hauptschule, die eigens mit vier begleitenden Lehrern mit dem Bus aus Schwäbisch Hall nach Oberkochen angereist waren, unter anderem auch das Heimatmuseum Oberkochen, um im Rahmen ihres Jahresthemas »Der Kocher« dessen Quellen und alles was mit der Wasserkraft seiner Quellen zu tun hat, zu studieren.

Und das ist nicht wenig — einmal von der industriellen Wassernutzung ganz abgesehen.

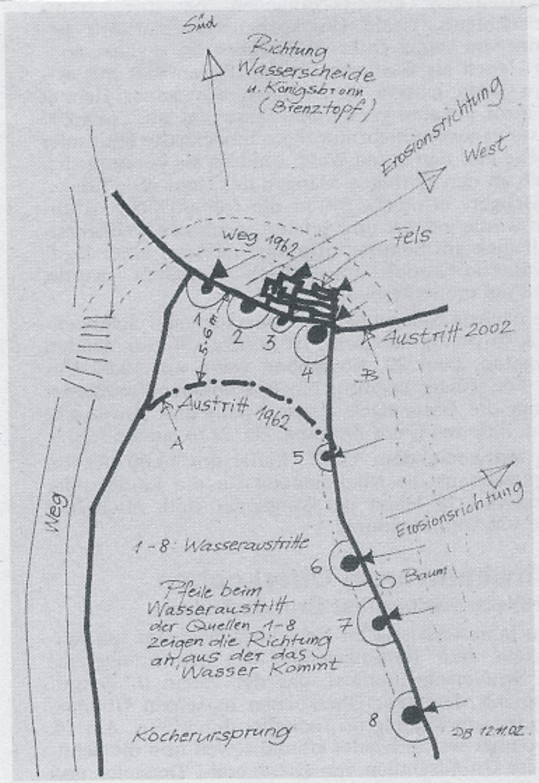

Durch die ungewöhnlich vielen und starken Niederschläge der sechs letzten Wochen ist eine außergewöhnlich starke Erosionstätigkeit der am 12. November aus insgesamt mindestens acht sichtbaren Quellaustritten im Bereich des Kocherursprungs zu beobachten. Eine Reihe von weiteren nicht erkennbaren Austritten mag im Bereich der kräftig und wild sprudelnden Quellwässer im unmittelbaren Quellbereich verdeckt gewesen sein. Bereits knapp unterhalb des Stegs bei den beiden Inseln war der Schwarze Kocher Mitte November nach gut 100 Metern Weg schon zu einem ungewöhnlich breiten Bach angewachsen. (Foto 12. 11. 02)

In den 40 Jahren, die ich nun in Oberkochen bin, hat sich der Hauptquellaustritt, der am 12. November aus mindestens vier sichtbaren Schüttungen (1 — 4, Skizze 1) bestand, um 5 bis 6 Meter in den Steilhang hineingegraben. Das bedeutet eine durchschnittliche rückschreitende Erosionsgeschwindigkeit Richtung Wasserscheide von mehr als einem Meter in 10 Jahren. Bei den Quellaustritten 3 und 4 sind in den letzten 15 — 20 Jahren aus dem erdigen Steilhang fast senkrechte stehende Felsformationen freigeschwemmt worden.

Viele Oberkochener erinnern sich daran, dass man noch in den Sechziger und frühen Siebzigerjahren auf einem in diesen Steilhang über dem Ursprung getretenen Fußweg ganz um den Ursprung herumgehen konnte. Der Rundweg mündete beim Steg in den Weg entlang des Ostufers zurück. Heute ist dieser Fußweg sowohl über dem Ursprung als auch im westlichen Quellbereich vollkommen verschwunden. Entlang dem einstigen Fußweg im westlichen Quellbereich traten am 12. November vier weitere besonders aktiv erscheinende Quellen (5 — 8, Skizze 1) aus. Zwischen den Quellen 6 und 7 wird derzeit das Wurzelwerk einer großen Fichte freigeschwemmt.

Interessant ist, dass sämtliche acht beobachteten Quellschüttungen nicht mit einer Fließrichtung von Süden her (Wasserscheide), sondern ganz deutlich aus Richtung Westen kommend (also aus Richtung Tiefental) aus dem Berg austreten (Skizze 1) möglicherweise ein Beleg dafür, dass die oberirdisch sichtbare Wasserscheide in unserem stark verkarsteten Grund nicht mit der nicht sichtbaren unterirdischen Wasserscheide übereinstimmen muss.

Ich möchte heute darlegen, weshalb der Kocher, im Gegensatz zur Brenz, ein sehr aktives und erosionsfreudiges Gewässer ist.

Betrachtet man die Landkarte, so ist leicht festzustellen, dass die Entfernung von Oberkochen über Kocher, Neckar, Rhein zur Nordsee per Luftlinie etwa 1100 km, die über Brenz und Donau zum Schwarzen Meer jedoch ca. 3100 km beträgt. (Skizze 2) Oberkochen liegt in ungefähr 500 m über Meereshöhe. Sowohl zwischen Kocherursprung und Nordsee als auch zwischen Brenzquelle und Schwarzem Meer liegen also zwischen Quelle und Mündung 500 Meter Höhendifferenz. Die Brenz bildet schon in ihrem flachen Oberlauf zwischen Itzelberg und Schnaitheim mit träge dahinfließendem Wasser besonders schöne und weite Mäanderschlingen — das Gefälle ist so gering, dass das Wasser durch die Talauen »irrt«.

Das quirlige Kocherwasser erreicht das Meer auf einem etwa um 1/3 kürzeren Weg als das Brenzwasser. Das relative Kocher-Gefälle auf die zurückzulegende Entfernung bezogen ist 3 mal größer als das Brenz-Gefälle. Dieses relativ größere Gefälle wirkt sich unmittelbar auf die Erosionskraft des Wassers aus: Ein schnelles, weil steiler fließendes Gewässer gräbt und wäscht durch seine größere Fließgeschwindigkeit im Verhältnis mehr Material aus dem Mutterboden als ein langsames fließendes Gewässer. Den Vorgang des durch das fließende Wasser getätigten Materialabbaus im Gelände nennt man Erosion. Speziell im Quellbereich spricht man von »rückschreitender Erosion«. Genau diese ist beim Kocherursprung besonders gut zu beobachten.

Ich habe nun den, geologisch gesehen, rapiden rückschreitenden »Geländefraß« des Kochers im Bereich des heutigen Ursprungs aufgezeigt.

In die Zukunft gesehen bedeutet diese gewaltige Erosionstätigkeit des Kochers, dass er, wenn er sich durch Materialabtragung weiterhin in 10 Jahren 1 Meter Richtung derzeitige Wasserscheide gräbt, in 100 Jahren weitere 10 Meter, in 1000 Jahren 100 Meter, in 10 000 Jahren 1 Kilometer und in 25 — 30 000 Jahren die 2 1/2 Kilometer bis zur derzeitigen Wasserscheide erobert und somit den Ziegelbach und damit den Nahbereich der Brenzquelle erreicht hat. Es wird dann nicht mehr lange dauern, bis der Brenztopf sein Wasser an den Kocher und damit an die Nordsee abtreten muss.

In diesen Zeitangaben ist nicht berücksichtigt, dass die Erosionsvorgänge entschieden beschleunigt und dadurch deutlich verkürzt werden, wenn — wovon auszugehen ist — nichtsichtbare unterirdische Wasserläufe, wie zum Beispiel Ziegelbach und Pfefferbach, vom Kochereinzugsgebiet angezapft werden.

Die angegebenen Zeiträume sind geologisch gesehen ein Klacks — die Erde ist 4,6 Milliarden Jahre alt.

In die Vergangenheit gesehen bedeutet dieser Erosionsvorgang umgekehrt, dass die Brenz einmal in einem vom Kocher abgetragenen Gelände hoch über unserem heutigen Oberkochen geflossen sein muss. Der Gutenbach war, wie man an seinem Eintritt ins Tal noch heute erkennen kann, ein Neben»fluss« dieser alten Brenz. Dem Buch »Ostalb — Werden und Besiedlung« von Winfried Tränkle (1979) ist zu entnehmen, dass die alte Brenz vor ungefähr 15 Millionen Jahren von Schwäbisch Hall herkommend viele zig-Meter hoch über dem heutigen Kochertal Richtung Donau geflossen ist. Dies belegen die sogenannten »Zahnberg und Ochsenberg Schotter« ca. 80 Meter über der heutigen Talsohle. Diese vom Kocher in Jahrmillionen in stets rückschreitender Erosion aufgefressene Brenz nennt man die Urbrenz.

Die Bedeutung »unserer« aktuellen Wasserscheide zwischen Oberkochen und Königsbronn wurde in der Oberamtsbeschreibung von 1854 wie folgt erkannt und beschrieben. Ich zitiere auszugsweise:

Seite 6:

Jene Wasserscheide im Thal, zwischen Kocher und Brenz ist einzig in ihrer Art, insofern sie durch eine so geringe Erhebung des Thalbodens bezeichnet ist, daß der Wanderer sie kaum bemerkt…

Seite 9:

Zu den weltbekannten Merkwürdigkeiten der Thalbildung gehört zwischen Oberkochen und Königsbronn der völlige Durchbruch des Alpplateaus, eines der wenigen Quertäler im Bereich unserer Alp, so daß Kocher und Brenzthal ungeschieden und nahezu ganz eben ineinander übergehen…

Diese 150 Jahre alte Einschätzung der geologischen Bedeutung »unserer« Wasserscheide spricht für sich und ich denke, sie ist heute genau so aktuell und »einzig in ihrer Art« und geologisch betrachtet »weltbekannt« wie um die Mitte des 19. Jahrhunderts.

Dietrich Bantel