NOCHMALS: PFARRER DESALLER ALS ABGEORDNETER

In seinem Pfarrbericht bemerkt der evangelische Pfarrer Oberkochens, Friedrich Römer im Jahr 1850: »Einige Bewegung brachte in die Einförmigkeit bürgerlichen Lebens die Wahl eines Abgeordneten zum (zweiten) Verfassungsrevidierenden Landtag. Die Abstimmung fand für den hiesigen Ort in Unterkochen statt. Von 100 Wahlmännern hiesiger Gemeinde machten trotz der den Gang begünstigenden Witterung (der erste Frühlingstag nur 64 Bürger von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Am selben Tag wurde der hiesige katholische Pfarrer Desaller zum Abgeordneten in Neresheim gewählt mit der Mehrheit von 70 Stimmen gegen seinen Gegenkandidaten Oberjustizrat Holzinger aus Stuttgart« zwar ein knapper Sieg für Desaller, jedoch immerhin 1639 Wähler hatten für ihn gestimmt.

Nun begann für den zum zweiten Mal Gewählten wiederum eine strapaziöse Zeit. Wollte er sich in seinem Wahlbezirk zeigen, musste er eine Stunde lang mit der Kutsche fahren. Zu den Sitzungen in Stuttgart konnte er den »Omnibus«, d. h. eine Pferdekutsche für alle benutzen, die von Aalen nach Süßen im Filstal verkehrte, um von dort mit der neuen Eisenbahn nach Stuttgart zu gelangen. Dieser Prozedur musste sich Pfarrer Desaller während eines halben Jahres 36 mal unterziehen. Dann wurde im Sommer 1850 nach der 37. Sitzung die Landesversammlung wegen unüberbrückbarer Meinungsverschiedenheiten zwischen Parlament und Regierung abermals ergebnislos beendet.

Der im dritten Anlauf nur mit einer Wahlbeteiligung von 30 % gewählten und am 5. Oktober 1850 eröffneten weiteren Landesversammlung gehörte Desaller nicht mehr an. Jedoch war dieser Landesversammlung dasselbe Schicksal wie ihren Vorgängerinnen beschieden: Auch sie wurde nach kurzer Zeit ergebnislos abgebrochen.

Als im Frühjahr 1851 die vierte Runde der Verfassungsversammlungen anstand, meinten Neresheimer Wähler: »Herr Desaller hat sich in den beiden ersten Landesversammlungen als wahrer Volksfreund bewährt, er wird auch in der nächsten Kammer die Interessen des Volkes gewissenhaft zu wahren wissen«. Jedoch Carl Wilhelm Desaller winkte ab. Er zog sich aus der aktiven Politik zurück, zumal auch 1852 die demokratischen Volksvereine aufgelöst wurden und somit auch sein Amt als Vorsitzender in Aalen erlosch.

Fünf Jahre später unternahmen seine früheren Wähler in Neresheim wiederum einen Versuch, den Oberkochener Pfarrer nochmals zu einer Kandidatur zu bewegen. Doch er lehnte abermals ab und schrieb: » … Da ich als Geistlicher nicht gegen das Entschädigungsgesetz stimmen kann (dieses Gesetz sollte Ansprüche vor allem auch kirchlicher Einrichtungen regulieren), erkläre ich öffentlich, weder eine solche Zuwendung zu wünschen, noch anzunehmen… Ich habe den unerreichbaren Forderungen meiner politischen Freunde gegenüber in der Kammer die Worte gesprochen: Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Ich sehe heute die Dinge noch gleich an. Aber mit Rücksicht darauf, dass ein kleiner Schaden jedenfalls besser ist, als ein großer, und ein ehrlicher Vergleich ersprießlicher als Zwang, bitte ich die Wähler von Stadt und Amt Neresheim Herrn Obertribunalrat Camerer ihre Stimme zu geben«.

Mit diesem Dokument menschlicher Größe verabschiedete sich Carl Wilhelm Desaller aus der aktiven Politik.

GYPS UND OELMÜHLE

Am 12. Februar 1851 schreiben Jakob und Anne Marie Kopp den »Verkauf eines Wohnhauses samt Gyps- und Oelmühle« zum Verkauf aus. Das Anwesen war 1845 erbaut worden und »steht am Kocher« unweit des Ortes Oberkochen, befindet sich in bestem Zustand und leidet nie unter Wassermangel. Leider ist weder über Gründe, die zum Verkauf führten, noch über die Verkaufsverhandlungen selbst berichtet. Aus anderen Quellen (z. B. BuG Bericht 12 aus dem Jahr 1988) geht jedoch hervor, dass das Verkaufsobjekt ein Vorgänger der 1865 erbauten Kreuzmühle war, denn die Aalener Oberamtsbeschreibung von 1854 weist »am Kocher, eine Viertelstunde unterhalb des Dorfes eine 1845 auf dem Kreuzwasen erbaute Mühle mit Oel- und Gypswerk« aus.

Offensichtlich hatte im Lauf des Sommers ein Michael Pfander, »Oelmüller früher ansässig in Schnaitheim« das Anwesen am Kocher übernommen und »nach holländischer Art eine Oelmühle neu eingerichtet, die durch das Wasser getrieben wird«. Sie empfahl er am 14. September 1851 »einem geehrten Publikum zur fleißigen Benützung«, wobei er »prompte, reelle Bedienung und billigste Behandlung zusicherte«. Auch »Winter Repsoel zu billigem Preis« bot er an. Im Oktober offerierte er, »bis zum 31. Oktober Oelmagsamen schlagen« zu wollen.

EINEN BOCK GESCHOSSEN

In Oberkochen gab es in der Mitte des 19. Jahrhunderts einen Vorläufer der heutigen »Schützengilde Oberkochen 1955« der sich »Schützengesellschaft« nannte und von Zeit zu Zeit Schießwettbewerbe durchführte.

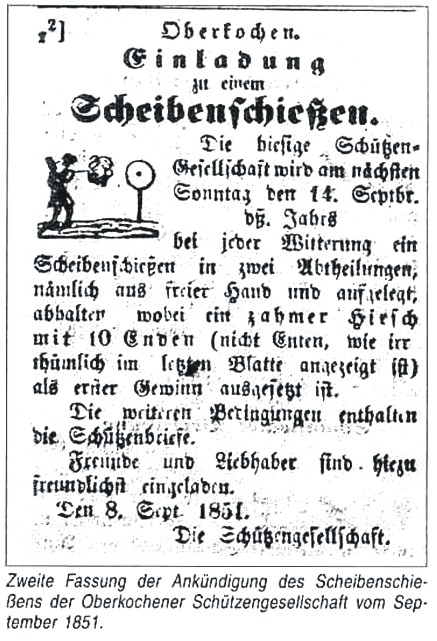

Dass nun bei einem Schützenfest ein Bock geschossen wird, ist wohl nicht ganz außer der Weise, wenn aber in der Zeitung derartiges passiert, ist dies für die Betroffenen weniger amüsant. So traf es die »Oberkochener Schützengesellschaft« im Herbst 1851. Sie hatte durch eine Zeitungsanzeige zu einem »Scheibenschießen« auf Sonntag, den 14. September eingeladen. Bemerkenswert dabei ist nicht so sehr die Ankündigung, dass das Schießen in »zwei Abteilungen stattfinden und aus freier Hand und aufgelegt« geschossen werden sollte, auch nicht die Durchführung »bei jeder Witterung«, wobei der Schießplatz ungenannt blieb. Beachtenswert dagegen, waren die ausgesetzten Preise, denn der Sieger konnte »einen zahmen Hirsch« mit nach Hause nehmen, während sich die Nächstplatzierten mit »10 Enten« begnügen mussten. Soweit, so gut.

Als aber in der nächstfolgenden Zeitung die Anzeige zum Scheibenschießen nochmals erschien, rieb sich mancher verwundert die Augen, denn auf den ersten Blick war sie nur eine Wiederholung der vorangehenden Ankündigung. Jedoch ein kleiner Unterschied war doch vorhanden, denn bei der Beschreibung des Hauptpreises hieß es im Sperrdruck: »Als erster Gewinn ist ein ZAHMER HIRSCH MIT ZEHN ENDEN ausgesetzt, nicht Enten, wie irrtümlich im letzten Blatt angezeigt ist!«

Wer nun diesen Bock geschossen hatte, ist nicht gesagt, auch nicht, wer als Schützenkönig den Hirsch mit zehn Enden nach Hause nehmen durfte, eine Schützenkönigin war es aber nicht, denn nur Männer durften ein Gewehr zur Hand nehmen.

SCHULHAUSERWEITERUNG

Aus historischen Gründen besaß Oberkochen nicht nur zwei Kirchen, sondern auch zwei Schulhäuser mit ein oder zwei Unterrichtsräumen und der Wohnung für den Schulmeister und seine oft mit zahlreichen Kindern gesegnete Familie. Das evangelische Schulhaus lag 1851 »am äußersten Rande des Dorfes Aalen zu« (heute Ecke Aalener — Bürgermeister Bosch Straße). Es war baulich in einem so schlechten Zustand, dass es wenig später der Amtsarzt für gesundheitsschädlich erklärte. Dennoch mussten Lehrer und Schüler darin noch weitere 7 Jahre ausharren, ehe ein neues evangelisches Schulhaus erbaut wurde (heutiges Schillerhaus).

Auf katholischer Seite war das Schulhaus (Vorgänger des Edith Stein Hauses) zwar in etwas besserem Zustand, jedoch musste auch an ihm laufend repariert und umgebaut werden. Im Jahr 1837 war die Schule durch wachsende Schülerzahlen zweitklassig geworden. Um zusätzlichen Schulraum zu gewinnen, hatte man Lehrer Balluff (Mitbegründer des katholischen Kirchenchors) nahe gelegt, »er möchte die Schul in seinem Wohnzimmer abhalten« wofür ihm monatlich ein Gulden versprochen wurde. Bei Balluffs großer Familie das jüngste von 11 Kindern, der später berühmte Heldentenor und Kammersänger Anton Balluff, war 1846 geboren worden war dies aber kein haltbarer Zustand. Deshalb entschloss sich der Oberkochener Gemeinderat im September 1851 »Bauarbeiten über die Einrichtung eines neuen Schulzimmers im katholischen Schulhaus dahier« auszuschreiben. Es waren zwar keine allzu großen Beträge, die ausgegeben werden sollten, immerhin aber doch 215 Gulden, die angesichts permanenter Ebbe in der Gemeindekasse einen beachtlichen Brocken darstellten.

Doch damit waren die Raumprobleme der katholischen Schule nicht endgültig gelöst. Sie musste bis ins Jahr 1900 auf einen Neubau warten (heutiger »Fuchsbau« der Dreißentalschule). In der Zwischenzeit, so wurde offiziell gesagt, »haben Lehrer und Kinder ja Gelegenheit, sich am Nachmittag durch Mithilfe in der Landwirtschaft von der Schularbeit in unzulänglichen Räumen zu erholen«.

(Fortsetzung folgt)

Volkmar Schrenk