Von den Gemeindewäldern heißt es, dass in ihnen übel Behauset werde. Es wird aus jedem Dorfteil ein Holzwart bestellt. Ein Kaspar Veil war bis dahin allein Holzwart. Die Besoldung hatten zur Hälfte die Gemeinde und zur anderen Hälfte die beiden Herrschaften zu bestreiten. Herrschaftliche Forstkenner führten die Aufsicht. Das Holz war schlagweise auszuzeichnen, eine Bestimmung, die sich schon in der alten Gemeindeordnung findet. Wer eine Gemeindegerechtigkeit besass, bekam sein Holz unentgeltlich. Den anderen wurde an bestimmten Tagen Holz zugeteilt, darunter auch den Wagnern das Nutzholz. Holz nach auswärts zu verkaufen war verboten und wurde mit drei Gulden, pro Klafter bestraft. Missbrauch und besondere Schliche beim Aufsetzen der Klafter fanden ebenfalls strenge Bestrafung.

Ein Klafter Brennholz kostete 3 Gulden, eine große Eiche aus Nutzholz 4 Gulden usw.… Dem württembergischen Zoller und dessen Nachfolger wurde eine Gemeindegerechtsamkeit zugeteilt, ebenso einem Jakob Widemann, einem Kaspar Golden und einem Thomas Grupp.

Wenn wir immer wieder in den alten Urkunden von einem Zoller lesen und von einem Zollhaus, so sei bemerkt, dass nur die württembergische Seite eine Zollstation unterhielt nicht dagegen die ellwangische. Das Zollhaus war das heutige Haus Mahler. Zu verzollen war alles, was im Herzogtum aufgekauft und wieder außerhalb diesem verkauft wurde. Auf den eigenen Feldern erzeugtes war Zollfrei, beim Verkauf mußte es aber dem Schultheiß angezeigt werden.

Der Artikel 6–8 regelt die Forst- und Jagdgrenzen, ebenso die Markungsgrenzen und das Weidrecht. Die Herzogliche Jagd ward mit Pfählen abgesteckt und reichte hinüber bis zur Markung Westhausen. Die Geistlichen Herren der Ellwanger Herrschaft überließen dem Herzog die Jagdgefilde und erhielten im Vergleichsweg dafür das Recht in diesem Gebiet Holzhauen vornehmen zu lassen und zwar soviel, als sie für sich und ihre Verwaltungsunternehmen gebrauchten. Hierzu gehören auch die ellwangischen Eisenwerke.

Die Absicht Holzhauen vorzunehmen mußte jeweils dem Forstamt Heidenheim angemeldet werden. Ellwangische Untertanen durften nur mit einem Erlaubnisschein des Forstamts Heidenheim Laub sammeln. Buchele und Eichele durften nur an die Herrschaft Heidenheim (Herzogliche) verkauft werden.

Wegen den Waidplätzen in den Wäldern, z.B. auf der Bilz, hatte schon im Jahre 1731 eine Konferenz stattgefunden. Jedoch die Streitigkeiten hatten kein Ende genommen. U.a. führten die Ellwanger Untertanen darüber Klage, dass ein Königsbronner Untertan auf der Bilz ein Viehhaus und einen Ständer erstellt habe, auch viel mehr Vieh dort halte als erlaubt sei.

Der Artikel 9 behandelt den Kirchweihschutz. Über die Abhaltung der Kirchweih, die oft mehr wie 8 Tage dauerte, hatte die ellwangische Herrschaft das alleinige Recht zu genehmigen, wie lange es dauern dürfte, ob getanzt werden dürfe und wieviel Spielleute aufzuspielen hatten. Die Festlichkeit fand immer auf dem Gemeindeplatz unter der Linde statt. Es war Klage darüber erhoben, dass der ellwangische Schultheiß zuviel Weinausschenken bewillige, dass die Dauer zu lang sei und im Übermaß getrunken und getanzt werde. Auf Grund dieser Klage erfolgte die Festsetzung der Dauer auf 3 Tage.

Stellen wir uns heute vor, eine volle Woche würde an der Linde gespielt, getanzt und gesungen, getrunken und gegessen und nicht gearbeitet, ganz abgesehen davon, dass der Platz heute dazu zu klein wäre, würde uns das Geld viel schneller ausgehen als es scheinbar bei unseren Vorfahren der Fall gewesen sein mag. Jedenfalls waren auch sie keine Kopfhänger sondern ein lustiges Völklein.

Im Artikel 10 wird bestimmt, dass für die Vergebung des Hirtenstabes das Klosteramt Königsbronn allein zuständig sein soll, so, wie es im Jahre 1583 schon festgelegt worden ist. Das Hirtenlehen lag damals auf dem Inhaber des Fetzerischen und Koppschen Lehengutes. Das Hirtengeld betrug 18 Heller und war jedes Jahr in einem Lederbeutel zu reichen. Dazu gaben dann die Ämter Kochenburg und Königsbronn Naturalien.

Der Artikel 11 spricht von einer Klage des Thomas Grupp wegen dessen Blutzehnten. Dem Königsbronner Untertan Peter König werden strittige Gemeindewiesen belassen. Bei Konrad Brodwolffen, Georg Eiselin, Georg Hizler und einem Kleebaur sollen die rückständigen Güterzinsen endlich eingetrieben werden. Dem Ölmüller Michael Bezler wurde für sein Fischwasser und seine Ölmühle auf Gemeindegut der Güterzins festgelegt.

Im Artikel 12 und damit dem letzten dieses Aalener Protokolls ist verabredet, dass in den beiden Mühlen, gemeint sind wohl die obere und die untere Mühle, die Eichenpfähle und Schwellen zu erneuern sind. Desweiteren ist davon die Rede, dass ein Königsbronner Lehensacker nicht mehr ausfindig zu machen sei, und ebenso ein Tagwerk Wiesen des Jakob Kopp. Diese Angelegenheit solle nun allemal zu ruhen gewiesen werden.

Unterschrieben ist das Protokoll ellwangischerseits von Konrad v. Liebenstein und Bernhard Emanuel Brünner. Für die württembergische Seite unterzeichnete Karl Herzog zu Württemberg.

Text zur Abbildung

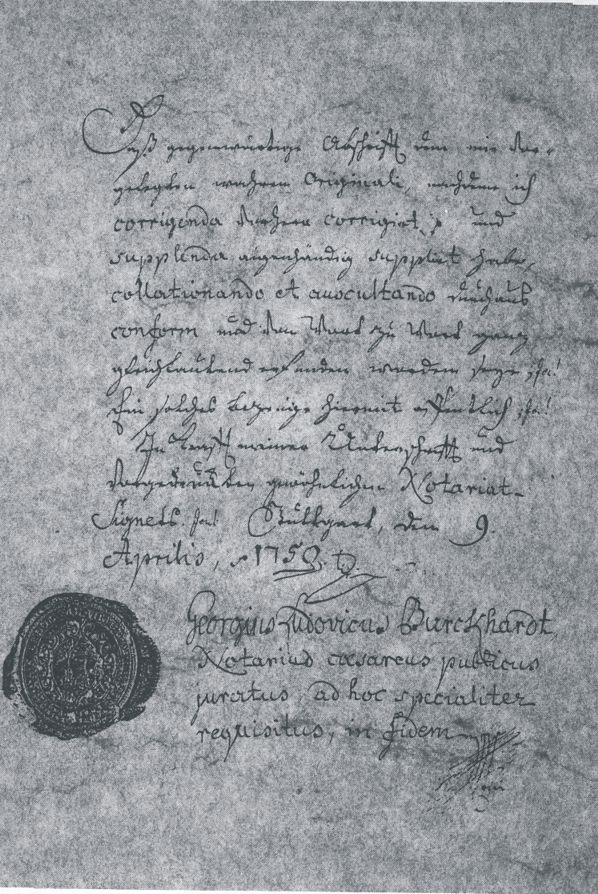

Letzte Seite des Aalener Protokolls von 1749, in einer Abschrift des Jahres 1750. Dr. Christhard Schrenk übertrug den vorstehenden Text:

Daß gegenwärtige Abschrifft dem von mir vorgelegten wahren Orginali, nachdeme ich corrigenda vorhern corrigirt etc. und supplenda aigenhändig supplirt habe, collationando et auscultando durchaus conform und von Wort zu Wort ganz gleichlautend erfunden worden seye; Ja! Ein solches bezeuge ich hiermit offentlich; Ja! In Krafft meiner Unterschrifft und vorgedruckten gewöhnlichen Notariat-Signets. Ja! Stuttgart, dem 9. Aprils, 1750

Siegel

Georgius Ludovicus Burckhardt,

Notarius caesareus publicus

juratus, ad hoc specialiter

requisitus, in fidem

Unterschrift

Dr. Christhard Schrenk