In dieser und der nächsten Ausgabe von BuG möchte der Heimatverein Oberkochen eine 1953 geschriebene Zusammenfassung von Franz Balle zum »Aalener Protokoll« von 1749 veröffentlichen. Die in diesem Zusammenhang abgedruckten Originaltexte stammen von einer notariell beglaubigten Abschrift aus dem Jahr 1750. Herr Dr. Christhard Schrenk schreibt dazu: »Dieses Vertragswerk wurde zum Meilenstein der seit der Reformationszeit konfessionell geteilten Gemeinde Oberkochen auf ihrem Weg zu einem gut nachbarschaftlichen Zusammenleben zwischen den katholischen Bewohnern des ellwangischen und den evangelischen Bewohnern des königsbronnischen Ortsteils. Dieser Weg verlief freilich nicht gleichmäßig. Höhen und Tiefen wechselten einander ab. Das Aalener Protokoll erwies sich insgesamt jedoch als tragfähige juristische Grundlage des Alltagslebens in der Doppelgemeinde am Fuße des Volkmarsberges.«

Dietrich Bantel

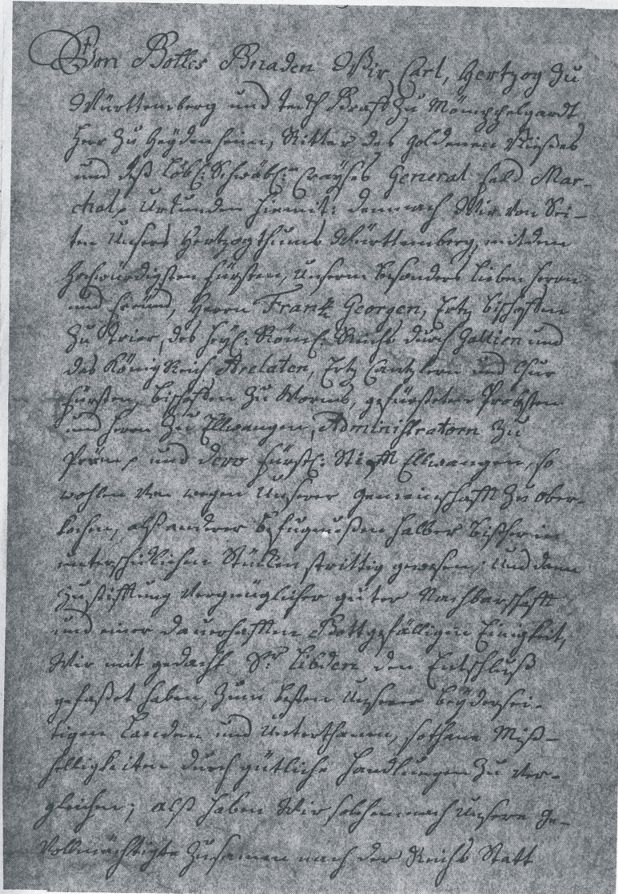

Erste Seite des Aalener Protokolls von 1749

Das Aalener Protokoll

Das sogenannte Aalener Protokoll aus dem Jahre 1749 beginnt mit einer umfangreichen Nennung der Titel Würden der beiden Herrschaften und bekundet in seiner Einleitung mit großem Ernst und ehrlichem Willen, die in dem gemeinsamen Flecken Oberkochen vorhandenen Streitigkeiten beizulegen und eine gottgefällige dauerhafte Einigkeit zu schaffen zum Besten der beiderseitigen Lande und Untertanen. Der Inhalt des Protokolls ist in 12 Artikeln gefaßt. Artikel 1 spricht von der Befriedung des konfessionellen Zusammenlebens. Als Grundlage ist der Westfälische Friedensvertrag zitiert. Oft ist die Rede einerseits von den ellwangischen und andererseits von den Königsbronner Häusern. Die Bewohner sind angesprochen als Bürger Beisassen, Hausgenossen und Dienstboten. Was uns dieser Artikel in seinem Hauptteil zeigt, ist die dunkle Wolke des Religionsstreites, die viele, viele Jahre über unserem Heimatdorf einmal geschwebt hat. Einer stand gegen den andern, und der Liebe zueinander war wenig Raum gegeben. Es gab Leute, die auswärts den Gottesdienst besuchten und sich oft nicht trauten, ihre Kinder in der eigenen Kirche taufen zu lassen. Geistliche, die im Ornat über die Straßen zu Kranken gingen, wurden belästigt und am Betreten der Häuser gehindert. Wo Leute beider Konfessionen in ein und demselben Haus wohnten, muß es manchmal schlimm gewesen sein. Einige, heißt es, haben sich wohl vertragen. Die Verstorbenen wurden in aller Stille ohne jegliche Begleitung zum Friedhof getragen. Hier wurde der Sarg dann vom Geistlichen und den Verwandten in Empfang genommen und bestattet. Das Zwölfuhrläuten durfte nicht zu gleicher Zeit geschehen. Die Katholiken läuteten um 3/4 12 Uhr und die evangelische Seite um 12 Uhr.

Die Vertreter der Ellwanger Herrschaft wie die der Königsbronner ordneten einmütig an und mahnten mit besten Worten, doch diesen Zustand zu beenden und im Frieden miteinander zu leben. Jeder soll in Freiheit seine Religion ausüben. Den Geistlichen und Gemeindevorstehern wurde eindringlich ans Herz gelegt, alles zu tun, um ein friedliches Leben im Flecken zu erreichen. Für die Geistlichen wurden Stolgebühren geregelt und für ihre Amtshandlungen außerhalb der Kirche besondere Anweisungen gegeben. Zum Schlusse dieses Artikels heißt es, daß der von altersher gefeierte Hageltag gemeinsam begangen werden soll und beide Geistliche sollen dabei predigen. Wir können annehmen, daß von dieser Zeit ab eine Beruhigung in das Dorf eingekehrt ist.

Im weiteren ist davon die Rede, daß ein widerspenstiger Untertan, Heinrich Vetzer, das an seinem Haus nächstgelegene Gäßlein unnötig versperre, damit niemand durchlaufen und durchfahren könne. Auch der Fronleichnamsprozession versperre er den Durchgang. Leider ist der Name des Gäßleins nicht genannt. Das Hirtenhaus am Kocher, später Armenhaus, gab ebenfalls Anlaß zur Befriedung von Streitigkeiten. Königsbronnische und ellwangische Untertanen sollen künftig dort unweigerlich aufgenommen werden, und wo Ellwanger im Wohnteil der Königsbronner wohnten, durften künftig keine katholischen Religionshandlungen vorgenommen werden. Des weiteren wurde bestimmt, daß der seit einiger Zeit eingeführte gemeinschaftliche Nachtwächter aus der Kommunkasse zu entlohnen sei. Die auf beide Dorfteile entfallenden Anteile sollen wieder ausgeglichen werden. Daraus kann der Schluß gezogen werden, daß Oberkochen damals drei Gemeindekassen geführt hat.

Dem evangelischen Pfarrer soll ein mit einer Gemeindegerechtigkeit begabtes Sold zugeteilt werden, so wie es der katholische Geistliche schon hatte. Beide Pfarrer wurden von der Entrichtung eines Burggeldes beim Aufziehen befreit. Die Schulmeister, die bis dahin mit Wachen, Botenlaufen und anderen Handfronen belastet waren, mußten davon befreit werden, weil sie, wie das Protokoll sagt, Gemeindediener seien und nun auch künftig den Schultheißen und den Vierleuten ebenmäßig zu stellen sind.

Der zweite und dritte Artikel behandelt das Gerichtswesen. Das Hochfürstliche Stift Ellwangen übernimmt die hohe und niedere Gerichtsbarkeit bezüglich all dem, was dem gemeinschaftlichen Flecken gehört, wie Wege, Weiden, Wälder usw. Für alles andere, was in den beiden Dorfteilen zu richten war, hatte die Gerichtsbarkeit die zuständige Obrigkeit. Eine Sonderheit war, wenn Ellwangen einen Königsbronner Untertanen in seiner Zuständigkeit abgestraft hatte, konnte dieser nachträglich noch von der Königsbronner Herrschaft nachbestraft werden. Von den von Ellwangen eingezogenen Strafen in Geld war die Hälfte an Königsbronn abzuliefern.

Nach Artikel 4 war von jedem Dorfteil ein Schultheiß zu wählen, auch an Bürgermeistern und Vierleuten hatten die beiden Dorfteile ihre gleiche Zahl zu wählen. Diese hatten alle Beschlüsse und Bekanntmachungen miteinander zu verabreden, damit nichts geschehe, das der Gesamtgemeinde zum Nachteil hätte sein können. Der alten Dorfordnung wurde eine Bettelordnung eingefügt, ebenso einer Untergangs- und Flurordnung. Die Gemeins. Gemeinderechnung hatte d. Herrschaft Ellwangen zu stellen und mit dem Amt Königsbronn zu vergleichen. Beide Schultheißen hatten sie zu unterschreiben. Man spürt beim Lesen dieses Artikels keinen kleinen Bürokratismus. An einer Stelle ist noch davon die Rede, daß im Ellwanger Dorfteil zwei Wirtshäuser vorhanden gewesen seien. Es kann vermutet werden, daß eines davon bestimmt der Hirsch gewesen ist.

Wiederum wurde bestimmt, daß alle gemeinsamen Gemeindeversammlungen bei der Dorflinde abzuhalten seien. Wir sehen, welche Bedeutung dieser Platz bei der Linde bei unseren Vorfahren gehabt hat. Wenn derselbe Platz nun heute das Ehrenmal für unsere gefallenen Heimatsöhne trägt, dann ist der historischen Vergangenheit in würdiger Weise Rechnung getragen worden.

(Fortsetzung folgt)

Dr. Christhard Schrenk