Es gibt in Oberkochen eine Vielzahl von Kunstwerken, die teilweise für sich sprechen, die teilweise aber auch einer Erklärung bedürfen. Im Rahmen unserer heimatkundlichen Serie »Oberkochen — Geschichte, Landschaft, Alltag«, werden wir in loser Abfolge auf die wichtigsten dieser Werke hinweisen (zunächst die »öffentlichen«) und sie besprechen.

Zur Geschichte des Spiegelbildes:

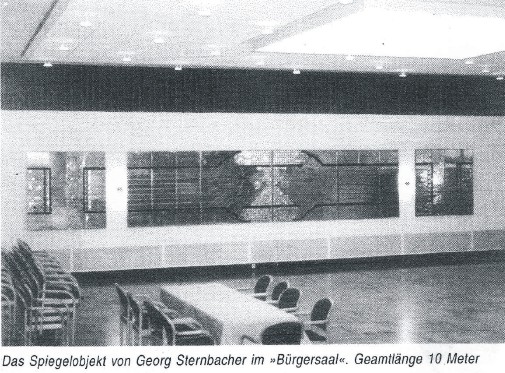

18.09.91. Georg Sternbacher stellt im Technischen Ausschuss (nichtöffentlich) zwei Entwürfe zu einem Spiegelobjekt für den »Bürgersaal« vor. Aktueller Anlass ist die derzeit laufende Renovierung des »Bürgersaals«. Im Haushaltsplan sind für ein Kunstwerk bereits 25.000,- DM bereitgestellt.

Der Technische Ausschuss entscheidet sich dafür, dem Gemeinderat zu empfehlen, den Auftrag für das Kunstwerk (Entwurf 1 des Spiegelobjektes), an Georg Sternbacher zu vergeben, obwohl die Kosten hierfür mit DM 46.565.- angegeben werden.

07.10.91. In der Gemeinderatssitzung geht es um die Gestaltung der bis dahin fast nackten Rückwand des Saals. (Siehe Notiz in BuG vom 11.10.91). Der Empfehlung des Technischen Ausschusses vom 07.10.91 wurde entsprochen — der Auftrag für die künstlerische Wandgestaltung geht an Georg Sternbacher.

20.12.91. Die Kreissparkasse überreicht der Stadt eine Spende in Höhe von DM 35.000.- für das Spiegelbild.

22.12.91. Bgm. Gentsch gibt bei der Altenweihnacht bekannt, dass das Spiegelbild von Georg Sternbacher »erst vor wenigen Tagen« an der Rückwand des Bürgersaals angebracht wurde.

14.01.92. Die Aalener Volksbank überreicht der Stadt eine Spende in Höhe von DM 10.000,- für das Spiegelbild, so dass für die Stadt nur noch ein Differenzbetrag in Höhe von DM 1.565.- verbleibt.

Das Sternbacher’sche Spiegelobjekt ist wohl mit Abstand das bemerkenswerteste zeitgenössische öffentliche Kunstwerk in unserer Stadt.

Eine öffentliche Übergabe oder Einweihung des bedeutenden Kunstwerks oder eine entsprechende Würdigung im Amtsblatt »Bürger und Gemeinde« fand aus mir unbekannten Gründen nie statt, wurde aber immer wieder von vielen Seiten gefordert.

Meine Anmerkungen zu dem Kunstwerk, die ich als damaliger Gemeinderat in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 07.10.1991 meinen Kollegen zur Entscheidungshilfe vortrug, enthalten die wesentlichen Gedanken und Interpretationsanstöße. Sie werden hier in diesem Beitrag in Gedenken an den im Alter von 62 Jahren früh verstorbenen Künstler Georg Sternbacher (21.04.1933 — 22.04.1995), der aus Unterkochen stammte und in Oberriffingen auf dem Härtsfeld lebte, wiedergegeben. Die Gedanken zum Bild sind zusammen mit Georg Sternbacher erarbeitet und ergänzt durch Gedanken, die für einen Textvorschlag zur Erläuterung des Bildes gedacht waren, um den mich Herr Weeber als Pächter des »Rathaushotels« gebeten hatte, da er immer wieder auf das Kunstwerk hin angesprochen wurde. Leider kam es durch Wegzug des Herrn Weeber nicht mehr zur Ausführung des Plans.

Gedanken zum Spiegelbild von Georg Sternbacher — 07.10.91.

Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren! Die Renovierung des Bürgersaals ist, darin sind wir uns nicht nur im Gemeinderat einig, gut gelungen. Eine ungelöste Frage jedoch stand und steht noch im Raum. Das ist die Gestaltung der erdrückenden Mauer am langen Saalende, die einen sackartigen Abschluss des »Bürgersaals« bildet. Auch Architekt Horn hatte in seinem Gesamtkonzept Vorschläge ausgearbeitet, wie diesem Problem gestalterisch beizukommen sei. Ein Lösungsvorschlag war, der Betonmasse eine Lichtwand vorzublenden, in der Wirkung ähnlich jener, die jetzt von der Lichtfläche in der Saaldecke ausgeht. Ein zweiter Vorschlag sah vor, die Wand durch senkrechte Lichtschlitze zu unterbrechen und somit teilweise zu öffnen und eine Verzahnung des Innenraums mit der Außenwelt herzustellen, ohne den Geborgenheitscharakter des Saals aufzugeben. Auch war von einer völligen Öffnung des Saals auf dieser Seite einmal die Rede. Alle drei Lösungen konnten den Technischen Ausschuss nicht überzeugen, vor allem deshalb, weil sie nach dessen Auffassung einen zu starken Eingriff in das Konzept des seinerzeitigen Rathaus-Architekten Schweizer darstellten, von den Kosten einmal ganz abgesehen. Auch statisch wären sie schwer bis nicht zu verwirklichen gewesen.

So kam der Gedanke einer künstlerischen Gestaltung der Wand auf. Der bisherige Wandschmuck in Form von kleinen verlorenen Bildpunkten konnte noch nie überzeugen. Größere Bilder würden zu stark in Konkurrenz mit dem Wandteppich von Sieger Köder treten.

Georg Sternbacher wurde deshalb beauftragt, sich Alternativlösungen für diese Wand auszudenken. Die bestehende Wandbeleuchtung sollte in eine Lösung eingebunden werden. Auch Sternbacher sprach sich übrigens aus statischen und gestalterischen Gründen eindeutig gegen die drei bislang diskutierten und vom Technischen Ausschuss abgelehnten Lösungen aus.

Zwei Vorschläge liegen nun vor. Der Technische Ausschuss hat sich einstimmig für den Vorschlag 1 von Georg Sternbacher ausgesprochen.

Diesem liegen folgende Überlegungen zugrunde:

Aus gesamtgestalterischen Gründen schieden sowohl gegenständliche als auch farbige, um nicht zu sagen »bunte Lösungen« aus. Herr Sternbacher schuf zwei Alternativ-Entwürfe, die von Technik, Funktion und Wirkung her Glasfenster sind. (Es ist sicher bekannt, dass die Sternbachers aus einer hervorragenden Unterkochener Kunstglaserei stammen). Da die Wand in ihrer Originalfläche und in ihrer Statik nicht verändert werden sollte, d. h., natürliches Licht für die normalerweise bei Glasfenstern naturgegeben vorhandene Hinterleuchtung nicht in Betracht kam, entschied sich der Künstler anstelle von verspiegeltem Industrie-Glas für die Verwendung von verschiedenartigen und verschieden wirkenden mundgeblasenen mattverspiegelten Gläsern, die das Licht der gegenüberliegenden kopfseitigen Fensterfront gegen den Eugen-Bolz-Platz in sich auffangen und diffus reflektieren.

Der Stabilität wegen sind die Gläser und Spiegelteile auf Sperrholzplatten aufgebracht.

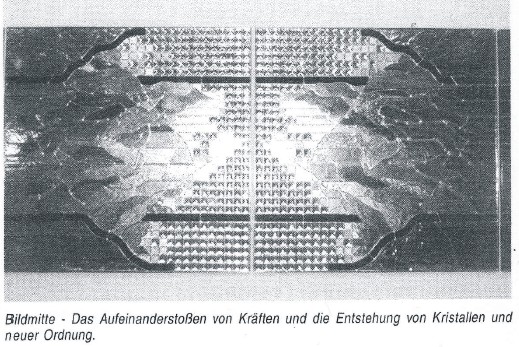

Die Verwendung der Spiegelelemente bringt nicht nur mit sich, dass das Licht von draußen vom Eugen-Bolz-Platz her nach innen in die Spiegel auf der ursprünglich toten Wand gezaubert wird, sondern darüber hinaus, dass mit dem Licht symbolisch auch der Charakter und die Atmosphäre und die in unserer Landschaft sprechenden Naturkräfte, aus denen unsere Ostalblandschaft entstanden ist und besteht, in dieses Bild hineinprojiziert werden — also geologische Begriffe wie Sedimentschichten, Tektonik, Hetrungen durch Druck, Spannungen und Verwerfungen, Erosion und vieles mehr — sofern der Betrachter über die notwendige Fantasie verfügt.

Bei künstlicher Beleuchtung entstehen völlig andersartige Reflexe in dem Spiegelbild und somit auch völlig andersartige Assoziationen, die nicht primär im Bereich der Natur, sondern unter optischer Einbeziehung des Betrachters, eher im Kontrast »Mensch-Erfindung (künstliches Licht)« liegen, — ein Kontrast an den heutigentags fast schon niemand mehr denkt, weil das Vorhandensein von künstlichem Licht in beliebiger Menge und beliebiger Helle zur Selbstverständlichkeit geworden ist.

Unter den langen schwarzen Streifen, die das metallene statische Gerüst des Spiegelbildes darstellen — das sind u. a. auch Blei- und Metallstege wie in den mittelalterlichen Glasfenstern — stellen Sie sich bitte die ungestörten und die durch Hebung und Druck gestörten Sedimentschichten des weißen, braunen und schwarzen Jura vor. Die Erdkräfte dringen in Form von Linien von außen links und außen rechts gegen das Bildzentrum vor und der Betrachter kann im Bild nachvollziehen, wie diese Kräfte aufeinanderprallen und unter gewaltigem Druck die klaren Schichten zusammendrücken. So wurden beispielsweise die Alpen aufgefaltet. Mit ein wenig Fantasie können Sie aus dem Bild auch ablesen, wie durch den hierbei frei werdenden Druck und die Schubkräfte Kristalle entstehen und die Schichten nach oben und unten aus dem Bild brechen. Dieses innere geologische Kräftespiel ist selbst am Entwurf klar ablesbar.

Ich kann mir nicht vorstellen, wie man dieses geologische Kräftespiel, das unsere Region gestaltet hat, besser einfangen und in visuell Wahrnehmbares hätte umsetzen können. Das unaufdringliche und die Wirklichkeit eher abstrahierende Bild — wenn man es als solches bezeichnen will — ist eine grandiose Widerspiegelung und Sichtbarmachung von weitgehend Unsichtbarem und erfüllt exakt die Anforderung, die Paul Klee an die Künstler und die Kunst stellt: »Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder — Kunst macht sichtbar«.

Das natürliche oder das künstliche Licht bewirken, dass das Kunstwerk schon bei geringster Standortänderung immer neue ungezählte Wirkungen widerspiegelt und ausstrahlt, wobei der davorstehende Betrachter schemenhaft in das Bild eingespiegelt wird.

Es lohnt sich schon, darüber nachzudenken, in welche Situation man gerät, wenn einem ein solch großer Spiegel vorgehalten wird, der den Menschen in seinem gewohnten äußeren Spiegelbild verunklart und ihm das Spiegelbild der Natur oder der Technik überordnet.

Wenn Sie, meine Damen und Herren, »ja sagen« zu diesem Bild, dann sagen Sie ja zu einem unglaublich dichten Kunstwerk, das seinesgleichen sucht, und das es nirgendwo in ähnlicher Weise gibt. Bitte nehmen Sie mir das ab — ich weiß, wovon ich spreche.

Vielleicht noch einige Detailangaben:

Das insgesamt l0 Meter lange Objekt besteht aus sechs einzelnen quadratischen Tafeln (1.50 m auf 1,50 m), die so angeordnet sind, dass zentral vier Tafeln im Zusammenhang zwischen die bestehenden Leuchten montiert sind und je eine links und rechts außerhalb derselben. Die leichte Kompositions-Assymetrie reagiert auf den rückwärtigen Saaleingang rechts und auf die Empore.

Die Spiegeltafeln werden mit einem gewissen räumlichen Abstand vor die Wand montiert. Der sockelartige Vorsprung der Saalbelüftung schützt das Kunstwerk vor direkter Berührung und damit vor Beschädigung.

Ich glaube, dass ich Wesentliches nun gesagt habe und hoffe, Ihnen eine Entscheidungshilfe gegeben zu haben.

Ende des Vortrags.

»Schwäbische Post« vom 09.10. 1991: … »Hatte es bei der vorhergehenden Besichtigung des Entwurfs im »Bürgersaals« noch viele kritische Stimmen gegeben, so entschied sich der Gemeinderat nach den Ausführungen Bantels mit großer Mehrheit, (eine Gegenstimme) die 46.000 Mark für die Wand-Gestaltung auszugeben«.

Dietrich Bantel