Obwohl frühere Veröffentlichungen sich schon mit der Materie befasst haben (Oberkocherier Heimatbuch Seite 120, BuG 157/1992, Seite 188), können wir das Jahr 1844 nicht verlassen, ohne kurz auf das Zahnberger Grubenunglück einzugehen.

GRUBENUNGLÜCK

Im Januar 1844 berichtet der »Bote von Aalen«: »Das schwere Unglück auf der Zahnberger Grube erregt seit Tagen die Gemüter«. Zahnberger Grube? Heute gibt keine Flurkarte mehr Auskunft zur Lage dieser Grube nordöstlich von Königsbronn. Aber in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts wurde dort in staatlicher Regie Lehm abgebaut, aus dem die Hafner der Umgebung — allein in Oberkochen gab es 40 Hafnermeister — ihre Töpferwaren herstellten.

Die Zahnberger Grube war kein unterirdisches Bergwerk, sondern im Tagebau wurde nach Tonerde gegraben und diese in Kübeln aus Tiefen von bis zu 50 Meter an Seilen hochgezogen oder auch auf Kopf oder Rücken über serpentinenartige Trampelpfade geschleppt.

Stangenhölzer sicherten zwar die Grubenwände ab, jedoch im Winter war der Abbau bei teils gefrorenem, teils tauendem Untergrund besonders gefährlich, zumal keine professionellen Bergleute am Werk waren, sondern die Hafner selbst nach Ton gruben.

So geschah es am 15. Januar 1844: Die Grubenwände begannen zu wanken, zwei Hafner aus Oberkochen wurden in ca. 43 Meter Tiefe verschüttet und konnten trotz intensiver Rettungsversuche nicht befreit werden. »Fieberhaft wurde ein Ersatzschacht gegraben und ausgezimmert, da erfolgte ein neuer, viel größerer Bruch, der auch einen jungen Rettungshelfer mit in den Tod riss« (so schreibt der Königsbronner Pfarrer). Da das Erdreich immer weiter nachgab, konnten die drei Leichen nicht geborgen werden.

Daraufhin baten die Pfarrer von Königsbronn und Oberkochen sowie der Aalener Dekan Hartmann und Buchdrucker Carl Wagner im »Boten« um »Gaben des regen Mitleids« für die Hinterbliebenen. Dies löste eine Welle der Hilfsbereitschaft aus: »Beamte, Berg- und Hüttenleute der Königlichen Hüttenwerke Wasseralfingen sammelten 200 Gulden«, von Essingen, Aalen und bis weit ins württembergische Land gingen Spenden ein, so aus Tübingen, Ulm und Freudenstadt. Carl Wagner, Herausgeber des »Boten«, veröffentliche eine Beschreibung der am Ort des Unglücks gehaltenen Trauerfeier als kleines Heft, dessen Verkaufserlös (3 Kreuzer pro Stück) den Hinterbliebenen zu Gute kam, Menschen, die nicht mit materiellen Gütern gesegnet auch keine Unfallversicherung kannten: Eine Familie, die plötzlich den Ernährer verloren oder eine Mutter, deren Sohn sie und noch unmündige Geschwister versorgt hatte.

HOLZ IN HÜLLE UND FÜLLE

Auch im Jahr 1845 taucht »Oberkochen« im Aalener »Boten« vor allem bei Holzverkäufen, aber auch bei »Gantverfahren«, d. h. Zwangsversteigerungen auf. Lassen wir letztere auf sich beruhen und wenden uns dem Holz zu. Im Mai 1845 bietet das Forstamt Heidenheim »für das Revier Oberkochen« an: »Buchene und birkene Scheiter und Prügel, Eichen und Nadelholzstämme« zusammen über 100 Klafter (1 Klafter umfasst 3,38 Kubikmeter) und dazu 28000 »unaufgebundene Wellen«. Außerdem offerierte Schultheiß Maier im Auftrag »mehrere Bürger 300 Klafter Holz in der Eßhalde und im Zwerenberg«. Der Verkauf soll im »Hirsch« erfolgen, doch das Holz kann am Tag zuvor im Wald eingesehen werden, wozu sich der Holzwart dort aufhalten wird«.

LEBEN — NICHT VOM HOLZ ALLEIN

Ob die alte Mönchsregel »ora et labora« auch für Nichtkuttenträger galt? Dem Augenschein nach scheint es so gewesen zu sein, denn in der Zeitung finden sich keine Berichte über Veranstaltungen, was aber noch lange nicht heißt, dass gar nichts an Vergnügungen geboten war. Doch erlauben Ankündigungen gewisse Rückschlüsse. So hatte Hirschwirt Fuchs anfangs August 1846 zu einer »Abendunterhaltung« eingeladen. Doch sie fiel dem Wetter zum Opfer, »drohende schwere Gewitter waren aufgezogen« und hatten die wenigen Gäste verscheucht. Doch am Sonntag, 16. August, schien das Wetter stabil, da sollte das Vergnügen nachgeholt werden, und zwar »auf mehrseitiges Verlangen«, was zeigt, dass die Oberkochener nicht nur »beten und arbeiten« wollten, sondern auch an Geselligkeiten interessiert waren.

PRAKTISCHE ÖKUMENE

Jedoch scheint die Grenze zwischen Vergnügen und Laster nicht immer klar gewesen zu sein. So ist bekannt, dass als 1749 das »Aalener Protokoll« die Spielregeln im geteilten Oberkochen neu festzulegen versuchte, etwa beim Kirchweihfest »oft ganze acht Tage und mehr gezecht und getanzt wurde«, was im Protokoll auf drei Tage begrenzt wurde und sogar »der Schultheiß auf das ihm früher zu Festbeginn spendierte Maß Wein verzichten musste«.

Im Jahr 1832 waren wohl die früheren Vereinbarungen etwas in Vergessenheit geraten. Deshalb »befanden es die beiden Ortspfarrer für gut, einen gemeinsamen (heute würde man sagen »ökumenischen«) Kirchenconvent einzuberufen, der dann auch beschloss, »dass alles Nachtschwärmen, Schreien, Singen und Lärmen auf den Straßen, ferner das Stehen lediger Leute vor den Wirtshäusern bei strenger Ahndung verboten sein solle«.

Die Kehrseite der Medaille war, um sich zu treffen suchten junge Leute andere Möglichkeiten. Aus dem Jahr 1846 wird berichtet, »die ledige Anna Maria R. habe ledigen Leuten bei Nacht Aufenthalt in ihrer Stube gestattet«, weshalb sie abgemahnt, »streng verwarnt und zu einem sittlichen Lebenswandel kräftig ermahnt wurde«.

ZECHEN UND SAUFEN

Am 5. Januar 1847 gab Metzger Caspar S. im »Boten« eine »Ehrenerklärung« ab, in der er sich für Unwahrheiten entschuldigt und erklärt, sich »in Zukunft vor derartigen leidenschaftlichen Ausbrüchen hüten« zu wollen.

Was war geschehen?

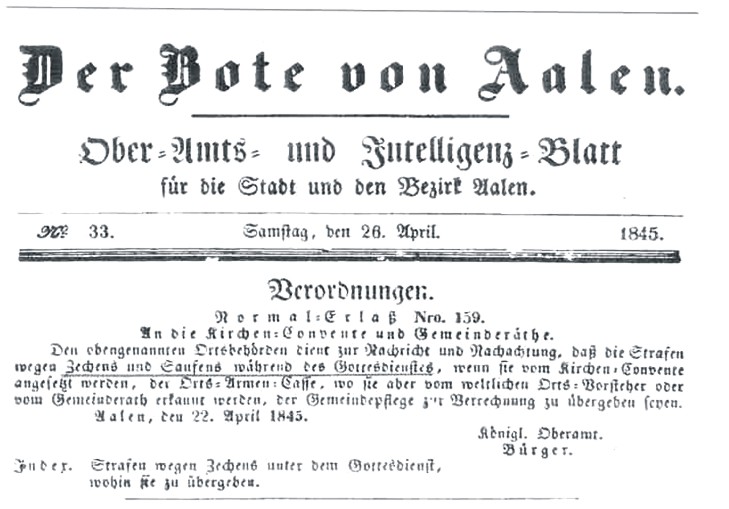

An einem frostigen Sonntagvormittag im Januar hatten der Metzger Kaspar und die Brüder Christoph und Michael die Wärme des benachbarten Wirtshauses der kalten Kirche vorgezogen. Und wie es manchmal zu gehen pflegte, die Unterhaltung wurde lebhafter und lauter bis man sich, bildlich gesprochen, in die Haare geriet und der Kaspar »in der Folge eines starken Wortwechsels grässliche Flüche und Verwünschungen ausstieß«. Nicht, dass der Pfarrer dies in der Kirche nebenan tatsächlich gehört hätte, dennoch reichten seine Ohren weit und der Lästerer wurde vom Kirchenconvent »vorgefordert«. Dieser erinnerte sich an einen Erlass des Aalener Oberamtmanns vom 26. April 1845 an Kirchenconvente und Gemeinderäte, wo es heißt: »Den oben genannten Ortsbehörden dient zur Nachricht, dass die Strafen wegen Zechens und Saufens während des Gottesdienstes, wenn sie vom Kirchenconvent angesetzt wurden, der Ortsarmenkasse, wenn aber vom weltlichen Ortsvorsteher oder Gemeinderat erkannt wurde, der Gemeindepflege zur Verrechnung zu übergeben sind (siehe Abbildung).

Also machte der Kirchenconvent wohl auch im Blick auf die Lage der »Heiligen Kasse« kurzen Prozess, sah den Tatbestand »Zechen und Saufen während des Gottesdienstes« für gegeben, erteilte dem Schreier wegen »irreligiösem und unsittlichem Betragen einen strengen Verweis« und »belegte ihn wegen Sonntagsentheiligung und Ärgernisses mit einer Geldstrafe von 3 Gulden«.

Da der Verurteilte seinen Unfug bereute, nahm er die Einspruchsfrist von »zweimal 24 Stunden« nicht in Anspruch, bezahlte die Strafe, die ja den Ortsarmen zu Gute kam, und entschuldigte sich im »Boten« durch die eingangs erwähnte »Ehrenerklärung”.

Volkmar Schrenk