Marktbelebung

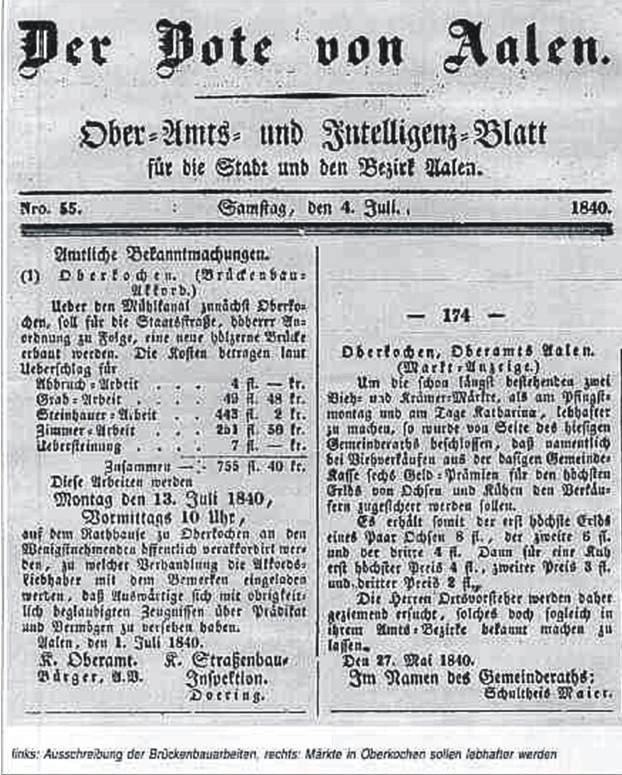

»Schon längst — jedoch seit wann? — gab es in Oberkochen zwei Vieh- und Krämermärkte«, so ließ Schultheiß Sigmund Jonathan Maier, der 1830 das Amt vom früheren württembergischen Schultheiß Kaspar Scheerer übernommen hatte, in der Aalener Zeitung im Mai 1840 verlauten. Jedoch kümmerten die Märkte offensichtlich matt und müde vor sich hin. Auf Abhilfe sinnend kam dem Schultheiß eine Idee. Er ließ den Oberkochener Gemeinderat am 27. Mai 1840 beschließen, dass zur Belebung des Marktgeschehens »aus der dasigen Gemeindekasse sechs Geldprämien ausgesetzt werden«. Weil aber im Gemeinderat Bauern das Sagen hatten, wurde nicht der Krämermarkt gefördert, sondern der Viehmarkt. Und weil schon immer Geld zum Geld strebte, wurden nicht etwa für ärmere Kunden Kaufanreize geschaffen, nein, Spitzenerlöse bei Ochsen und Kühen sollten prämiert werden. Da Kühe einzeln gehandelt wurden, das starke Geschlecht der Ochsen dagegen nur paarweise, gab’s bei den Milchtieren im ersten Rang 4 fl. (Gulden) und für die Nächstplatzierten 3 fl. und 2 fl., während für das Paar Ochsen 8 fl., 6 fl. und 4 fl. ausgesetzt waren (siehe Abb.).

Ob die Rechnung von Schultheiß Maier aufging und die Märkte, insbesondere der Viehmarkt, stärker besucht wurden, ist nicht berichtet. Tatsache ist jedoch, dass von einem Oberkochener Viehmarkt schon lange nicht mehr die Rede ist, während der Krämermarkt als Oberkochener Pflingstmarkt bis zum heutigen Tage sich großer Beliebtheit und Resonanz erfreut.

Brückenbau

Die »Brücke der Staatsstraße über den Mühlkanal zunächst Oberkochen« war in den Vierzigerjahren immer gebrechlicher geworden. Also musste sie erneuert werden. Ja sie war so marode, dass bei den am 13. Juli 1844 »auf dem Rathaus zu Oberkochen verackordierten Bauarbeiten« für den Abbruch nur 4 Gulden veranschlagt wurden. (s. Abbildung Seite 294)

Obwohl es laut Ausschreibung um »eine neue hölzerne Brücke« ging, war der größte Brocken von 443 fl. für Steinhauerarbeiten angesetzt, gefolgt von 251 fl. für Arbeiten der Zimmerleute und schließlich fielen noch 49 fl. für Grabarbeiten und 7 fl. für den Schotterbelag, die »Übersteinung«, an.

Ortsansässiger Interessent für diese Arbeiten war wohl Maurermeister Michael Wingert, der später von 1849 bis 1889 Oberkochener Schultheiß war. Ob er zum Zuge kam, ist nicht berichtet, denn es wurden auch auswärtige Bieter zugelassen, die Ausschreibung nennt sie »Akkordsliebhaber«, die aber zum Vergabetermin »beglaubigte Zeugnisse über Prädikat und Vermögen« mitbringen mussten.

Ein Sozialfall

Damals existierte noch kein »soziales Netz«, das vor allem unschuldig in Not geratene Dorfbewohner hätte auffangen können. Zwar kümmerten sich die Kirchengemeinden um die Armenfürsorge, aber — wie einmal zu lesen ist — waren beide »Heiligenkassen einander gleich«, d. h. meist leer und sie konnten in gravierenden Fällen kaum unterstützend einspringen. Deshalb blieb oft nur der Weg in die Öffentlichkeit, zunächst innerhalb des Ortes, dann aber sich auch »an auswärtige edle Menschenfreunde« wendend.

1842 musste »der Ehefrau des hiesigen Schreiners Joseph H. der Fuß abgenommen werden« und sie benötigte danach »ärztliche Hilfe und Behandlung«, die sie durch Schultheiß Sigmund Jonathan Maier erfahren konnte, denn er war im Hauptberuf Chirurg. Aber auch »kräftigende und stärkende Mittel« waren notwendig, und diese mussten in der Oberamtsstadt besorgt werden. Obwohl Schreiner H. fleißig war und sparsam wirtschaftete, konnte er, der »schon seit Jahren seinen Arbeitsverdienst zur Rettung seiner Frau freiwillig aufgeopfert hatte« die wachsenden Kosten nicht mehr bestreiten. Deshalb baten Pfarrer Heinzmann und Schultheiß Maier in der Zeitung bei den Oberkochenern »um milde Gaben«, aber auch der Aalener Oberamtsarzt Dr. Baumann forderte zu Spenden auf, die Schreiner Gottfried Simon sammelte und nach Oberkochen weiterleitete: »Wahrlich ein Akt sozialer Hilfsbereitschaft«.

Handwerk — ohne goldenen Boden

Bekanntlich waren es Handwerksmeister wie Jakob Christoph Bäuerle, Albert Leitz, Jakob Schmid, Wilhelm Grupp, August Oppold und zuletzt auch Karl Wannenwetsch, die in den »Gründerjahren« ihre Handwerksbetriebe ins Leben riefen und damit den Grundstein zu Oberkochens Industrie legten. Aber es gab auch Beispiele, für die das Handwerk ohne goldenen Boden blieb.

Am 14. September 1840 hatte Schleifermeister Jakob Dik »einem verehrlichen Publikum ergebenst Anzeige gemacht, dass er auf hiesigem Platz eine Feinschleiferei errichtet« habe und anbot, »Fleischer- und Wirtschaftsmesser, Fleischwiegen etc. gut und billig zu schleifen«. Zunächst scheinen die Geschäfte ordentlich gelaufen zu sein, denn Dik kam zu einem »Besitztum bestehend aus zwei Gebäuden nebst geräumiger Wohnung mit neu eingerichteter Schleif‑, Gips- und holländischer Ölmühle«.

Vielleicht hatte sich aber der Schleifermeister mit seinen verschiedenartigen Mühlen verkalkuliert, denn im Sommer 1842 teilte er plötzlich in der Zeitung mit, er habe sich entschlossen, seinen Besitz in Oberkochen zu verkaufen. Da er keine Käufer fand, wurde ein zweiter Verkaufstermin angesetzt. Aber auch dieser verstrich ergebnislos. Darüber kam Schleifermeister Dik vollends in finanzielle Schwierigkeiten, zumal im März 1843 seine Frau Johanna Friederike starb, den Mann und vier kleine Kinder hinterlassend. Deshalb nahm am 24. April 1843 Schultheiß Maier die Sache »im Wege der Hilfsvollstreckung« in die Hand, was keinen freien Verkauf bedeutete, sondern Veräußerung an den Meistbietenden im »Aufstreich«, d. h. durch Versteigerung. Endlich ging der Verkauf vor sich und Dik verließ Oberkochen. Allzuviel Geld scheint aber für Jakob Dik nicht herausgekommen zu sein. Im Dezember 1843 veröffentlichte Schultheiß Maier einen »Gläubigeraufruf« in dem Dik als »Bürger von Geislingen« genannt ist und der auffordert, finanzielle Ansprüche gegen ihn innerhalb von 21 Tagen anzumelden, »damit alle seine Gläubiger befriedigt werden können«. (Weitere Einzelheiten zum Fall Dik enthält der BuG-Bericht 157 aus dem Jahr 1991 (BuG Seite 949).

Aufbesserung des Einkommens

Das Einkommen von Pfarrern und Lehrern setzte sich aus drei Komponenten zusammen. Einerseits kam Geld vom Königlichen Cameralamt (wenig genug!), zum zweiten warfen Tätigkeiten am Ort etwas ab (Gebühren für Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen), drittens gab es Einnahmen aus dem »Gütergenuss«, d. h. aus Pachterlösen, aber auch Verkauf zustehenden Holzes und des Weins aus der »Weinbesoldung«. So versuchte der katholische Pfarrer Heinzmann 1842 sein Budget etwas aufzubessern durch eine »Auktion in seinem Hause«, bei der er anbot: »Vier Klafter Holz, größtenteils schon aufgemacht, drei Klafter abgesägte Prügel, 600 Stück ausgeprügelte Wellen«. Und weil der Pfarrer schon beim Ausbieten war, gab er auch noch »einige Hausgerätschaften wie Sekretär, Kommode, Mange und Mehltruhe« dazu.

Noch weniger lukrativ war das Einkommen des Schulmeisters, musste er doch Organisten- und Mesnerdienst ohne zusätzliche Vergütung versehen (nur für das Aufziehen der Kirchturmuhr fielen einige Gulden ab). Zwar bekam er Brennholz zugeteilt, musste es aber selbst sägen und spalten und dazu die Heizkosten für die Schule aus eigenem Beutel bestreiten. Deshalb ist erstaunlich, dass Lehrer Balluff, Vater des später berühmt gewordenen Königlichen Kammersängers Anton Balluff und Mitbegründer des katholischen Kirchenchors, im August 1844 im »Boten von Aalen« inserieren kann: »Schulmeister Balluff hat noch 6 Klafter Holz zu verkaufen. Liebhaber sind dazu eingeladen«.

Kindsvater gesucht

Bis 1800 war an der Tagesordnung, Mütter unehelich geborener Kinder vor dem Kirchenconvent zu verhören (»wer der Vater sei?«, »wo und wann geschehen?«, »ob und wieviel Einkommen vorhanden?«) und entsprechend zu bestrafen. 1844 waren solche hochnotpeinlichen Verhöre nicht mehr üblich. Doch auch damals gab es Väter, die sich ihrer Unterhaltspflicht entzogen. Deshalb verklagte Catharina H. aus Obermünkheim bei Hall den »Bergmann Johann Sch. von Oberkochen als vermeintlichen Vater ihres Kindes« vor dem Aalener Amtsgericht. Deshalb erließ der Amtsrichter in der Zeitung die Aufforderung »der Beklagte möge binnen 30 Tagen seinen gegenwärtigen Aufenthaltsort anzeigen und der Vorladung Folge leisten«. Ob der vermeintliche Kindsvater dies gelesen und reuevoll zurückkehrte, lässt sich aus der Zeitung nicht entnehmen.

Beschließen wir damit die »Presserundschau« zu Ereignissen aus Oberkochen in den Jahren 1840 bis 1844 mit dem Hinweis, auf das Zahnberger Grubenunglück vom Januar 1844 in der Fortsetzung einzugehen.

Volkmar Schrenk