Viele der schönsten und eindrucksvollsten Exponate der Ausstellung »Mineralien aus Oberkochener Häusern« im Heimatmuseum entstanden als sog. Drusen oder als Geoden. Dabei handelt es sich um ehemalige Hohlräume im (Kristallin-) Gestein, die nach ihrer Ausbildung mit Mineralen ganz oder teilweise ausgefüllt wurden. Solche Hohlräume entstehen in Festgesteinen u. a. durch Lösung, insbesondere infolge hydrothermaler Prozesse (warme, aggressive Wässer) oder als Blasen in Ergussgesteinen, wenn die erkaltende Lava ausgast. Oft werden beide Begriffe, Druse und Geode, synonym verwendet. Allerdings weisen ihre Füllungen gravierende genetische Unterschiede auf.

Geoden entstehen als Konkretionen, d. h. sie wachsen von innen nach außen, um einen oder mehrere Kerne herum infolge zirkulierender Lösungen, die in dem Hohlraum ausfallen und ihn gegebenenfalls erweitern. Oft spielen auch zähflüssige, amorphe (gestaltlose) Gele aus Kieselsäuren (mSiO2 • nH2O) eine Rolle, die aus dem umgebenden Gestein (oder Boden) durch Verwitterungsprozesse herausgelöst werden und sich in Blasen anreichern. Dort fallen sie als kieselsaure Salze aus. Eine große Anzahl von Mineralen und Halbedelsteinen entstanden auf solche oder ähnliche Weise, etwa die ausgestellten Achate, Tigeraugen, Chalzedone oder Jaspis. Auch die sog. Feuersteine (Silex) im tropisch-feucht verwitterten Boden oder am Grund von warmen Meeren sind auf solche mobilen Kieselsäure-Gele zurückzuführen. Je nach Art des Größenwachstums zeigen die Blasenfüllungen horizontale oder konzentrische Bänderungen. Besonders farbenfroh sind u. a. diejenigen Konkretionen, bei denen unterschiedliche Metalle den Kieselsäure-Molekülen anhängen. Das zeigt die Ausstellung recht deutlich anhand der dünn geschliffenen Achatscheiben in mehreren Vitrinen. Enthält das blasige Gestein besonders viele solcher Konkretionen, so wird es als »Mandelstein« bezeichnet. Besonders bekannt in Deutschland ist z. B. der Melaphyr von Idar-Oberstein, der viele Achatmandeln enthält.

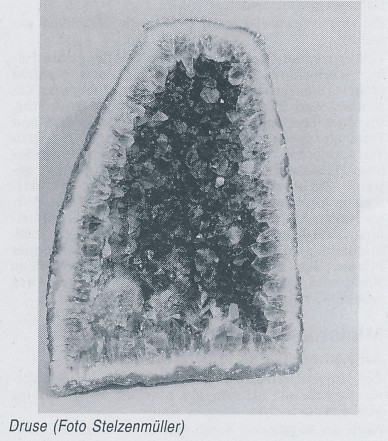

Im Gegensatz zu den Füllungen der Geoden wachsen diejenigen der Drusen stets von außen nach innen, also als Sekretionen von eindringenden Lösungen. Die entstehenden Minerale kleiden die Wände des Hohlraums mehr oder weniger vollständig aus und können relativ frei in den Raum hineinwachsen, so dass bei perkolierenden Lösungen gröbere Kristalle entstehen können. Auch die Temperatur dieser Lösungen sowie deren Abkühlungsgeschwindigkeit ist für das Kristallwachstum von Bedeutung. Besonders häufig sind unterschiedliche Quarzvarietäten, Amethyste (lilafarben) und Calcit. Eine sehr schöne aufgeschnittene Amethystdruse ist z. B. in der rechten Eckvitrine ausgestellt.

Das Auffinden von Geoden oder Drusen ist nicht ganz einfach, denn zumeist sind sie als kugelige, vieren- oder mandelförmige Gerölle äußerlich kaum vom umgebenden Gestein zu unterscheiden. Sie offenbaren ihre Schätze erst nach dem Aufschlagen. Drusen klingen meist hohl. Auf Grund der Imprägnierung mit Kieselsäure ist ihre Außenoberfläche oft sehr hart, was zu ihrer Erhaltung beigetragen hat. Am besten sucht man nach solchen Formen dort, wo bestimmte Ergussgesteine anstehen, die leicht Blasen bilden, also z. B. Flutbasalte. Sichere Fundstellen gibt es u. a. in Südamerika und im südlichen Afrika. Die Ausgangsgesteine mit ihren Hohlräumen entstanden dort etwa zu der Zeit, als sich im Jurameer die Kalksteine der Schwäbischen Alb abgelagert haben, also im Mesozoikum. Damals wurden im Zuge des Auseinanderbrechens des Urkontinents Gondwana (Südamerika u. Afrika) über tausende von Quadratkilometern hinweg eine bis zu zwei Kilometer mächtige Schicht solcher blasigen Basalte auf dem Festland abgelagert. Durch die Kräfte der Erosion sind freilich in den vergangenen 150–200 Millionen Jahren große Teile dieser Gesteine wieder abgetragen worden. Drusen, Geoden oder deren Füllungen haben sich aber vielfach erhalten, da sie, wie oben erwähnt, durch ihre Kieselimprägnierung selbst in saurem, feuchttropischen Milieu schwerer verwitterbar sind als die Basalte. Dies hat dazu geführt, dass an manchen Stellen noch heute ein dichtes, buntes Pflaster von Achaten, Jaspis oder Chalzedonen vorkommen kann, wo längst keine Ausgangsgesteine mehr vorhanden sind.

Durch die Aktivität von Mineraliensammlern gibt es ausgedehntere derartige Stellen heute nur noch in sehr abgelegenen Regionen, etwa an der Küste von Süd-Angola, seltener in Zimbabwe, Ostafrika oder Brasilien. Selbst am berühmten Achatstrand in Namibia sind heute fast nur noch Achate in Sandkorngröße zu finden. Einige etwas größere Stücke, die vor 1990 gesammelt wurden, sind in der linken Eckvitrine der Ausstellung enthalten. Die meisten und größten Drusen werden heute wohl in Brasilien und Russland gefunden.

Jürgen Kempf