Unter Bezugnahme auf unseren Bericht Nr. 34, in dem wir eingangs von interessanten Funden anläßlich der Reinigung des Ölweihers (Kocherquelle auf dem Werksgelände der Firma Leitz) schrieben, möchten wir heute zunächst von einer ungewöhnlichen Entdeckung in diesem Zusammenhang berichten:

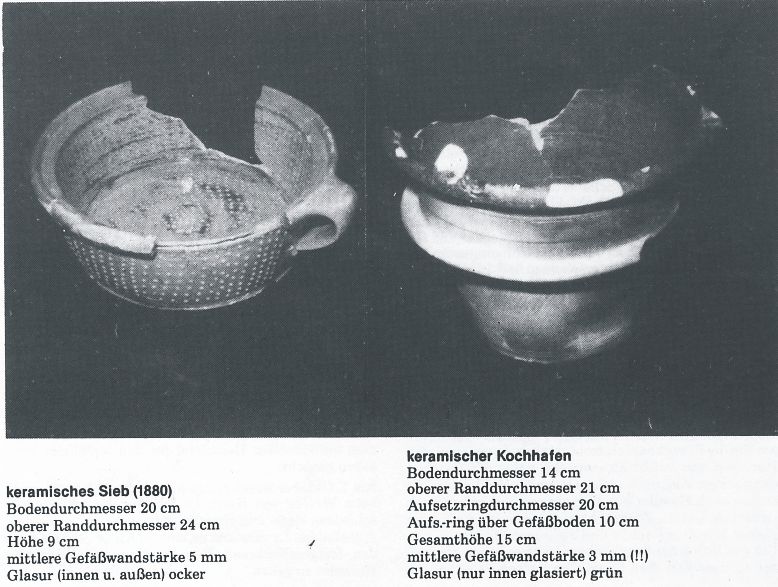

Die im Bericht in BuG v. 16.9. erwähnten Scherben zu einem keramischen Sieb (und viele weitere, zum Teil außerordentlich feine und dünnwandige Scherben) wurden zwischenzeitlich von Schülern gereinigt. Das Sieb konnte aus 7 Einzelfunden weitgehend zusammengesetzt werden (siehe Abbildung, links).

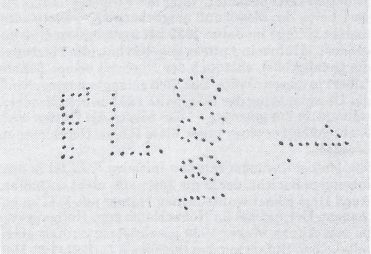

Bei der Reinigung kamen unter einer festen Schlammschicht eine hervorragende Glasur und eine, mit vertieften Punkten in die Gefäßinnenseite auf Höhe des Henkels eingebrachte Inschrift zutage: F.L. 1880 1

Nach Rücksprache mit Herr Kurt Elmer, dem letzten praktizierenden Oberkochener Hafner, sind Hafnerzeichen und ‑signaturen gewöhnlich im Gefäßboden außen angebracht. Aus Art, Form, Größe und Position der Inschrift kann geschlossen werden, daß es sich bei dieser Signatur nicht um eine Hafnersignatur handelt, sondern daß es sich bei den Initialen F.L. 1880 vielmehr um die Anfangsbuchstaben eines möglichen Auftraggebers handelt.

Da das zerbrochene Gefäß im Ölweiher lag, liegt ein Besitzer der Familie Leitz nahe.

Ich möchte hier M. u. Dr. J. Kämmerer aus S. 140 des Oberkochener Heimatbuchs zitieren:

Gebrüder Leitz GmbH u. Co. (1876)

Der Firmengründer Albert Leitz ist der jüngste Sohn des im Jahre 1845 aus Esslingen am Neckar zugezogenen Schwertschleifers Franz Friedrich Leitz, der sich am Ölweiher niedergelassen hat und dort eine Schleiferei betreibt. Nach seiner Lehre als Bohrermacher und Zeugschmied bei Jakob Christoph Bäuerle geht Albert Leitz im Jahre 1871 auf Wanderschaft. Diese führt ihn zunächst nach Stuttgart, dann sogar bis nach Wien, schließlich noch nach Reichenberg und Ingolstadt. Um einen fünfjährigen Wissens- und Erfahrungsschatz reicher, gründet er nach seiner Rückkehr im Jahre 1876, wohl im Hause Nr. 116 in der Kirchgasse (heute Mühlstraße 32), seine erste Werkstatt. Hier fertigt er neben Handbohrern unterschiedlichster Art auch Schneidmesser und Beile an. Bereits ein Jahr nach der Werkstattgründung gehen bei Albert Leitz die ersten Aufträge aus der Schweiz ein. 1880 heiratet er die Tochter seines Lehrherrn, Heinrike Bäuerle, und erwirbt das Haus und die Werkstatt in der Kirchgasse. Im Jahre 1884 verkauft er dieses Grundstück an den Bohrermacher Michael Wirth und übersiedelt in die väterliche Werkstatt an den Ölweiher, wo er die Kraft des reichlich aus dieser Karstquelle strömenden Wassers für seinen Betrieb zu nutzen versteht.

Was liegt nun näher als die Vermutung, daß F. L. Franz Friedrich Leitz bedeutet, Vater des Firmengründers Albert Leitz, der dieses und möglicherweise weitere keramische Gefäße im Jahre 1880 bei irgendeinem Oberkochener (?) Hafner in Auftrag gegeben hat, (die 1 bedeutet die Gefäßgröße), anläßlich der Hochzeit seines Sohnes Albert in diesem Jahre. Das Sieb gelangte demnach mit der Übersiedelung des Haushalts 1884 an den Ölweiher; wann es in ihn gelangte — das wissen die Götter. Vielleicht gelingt es eines Tages, diese schöne Geschichte zu beweisen.

Ein Hafner übrigens, mit den Initialen F. L., ist in dem folgenden Bericht, der in die Zeit paßt, nicht enthalten. Auch Herr Elmer wußte keinen Hafner mit F. L. zu benennen. Der Artikel im Heimatbuch zum Hafnergewerbe von Alfons Mager 1939 geschrieben, enthält ebenfalls keinen Hafner mit den Initialen F. L. (Seite 123, Heimatbuch).

Unseren Bericht zum Hafnergewerbe entnehmen wir dem Heimatbuchvorläufer des Franz Balle aus dem Jahr 1953. Interessant in diesem Zusammenhang ist, daß 10 Jahre, ehe »unser« keramisches Sieb mit seinen ca. 1000 handgefertigten Löchern entstand, also 1870, eine Oberkochener Hafnergenossenschaft gegründet wurde, zu der auch die Fachgenossen von Königsbronn, Heidenheim und Mergelstetten zählten.

Dietrich Bantel

Die Hafner und ihr Gewerbe

(Franz Balle, 1953)

Das uralte Gewerbe der Töpfer, wir sagen Hafner, das die Chinesen schon vor 3000 und mehr Jahren betrieben haben, hatte einmal durch fast 200 Jahre Heimstätte in unserem Heimatdorf Oberkochen. Es war damals das Hauptgewerbe im Dorf. Der erste Weltkrieg aber war für ihn das Grabgeläute. 1830 sollen es 30 Meister und ebensoviele Gesellen gewesen sein, die diesem Gewerbe oblegen haben. In den 80er Jahren wissen wir noch 20 Meister und einige Gesellen. Heute ist es noch ein einziger und dieser ist modern geworden, weil er mußte. Nur im Reiche der Erinnerung und im Raume der Erzählung lebt noch etwas von der einstigen Häfnersherrlichkeit mit ihren fleißigen Menschen und ihrer eigenen Welt unter uns fort.

Wer heute noch lebt von denen, die diese Häfnerswerkstätten vor 50 und 60 Jahren noch gekannt haben (in ältester Zeit können sie nicht anders ausgesehen haben), der wird immer noch gerne daran denken an diese besondere Atmosphäre der Heimeligkeit, die den Menschen damals in so einer Werkstätte umfing. Am meisten konnte sie empfunden werden zur Winterszeit, wenn draußen der Nordwind eisig durch die Straßen und Gassen fegte. Alles roch hier nach Erde und Feuer und alles werkte und schaffte. Auf einem Holzblock wurde die rohe Tonerde bearbeitet, um sie in Scheiben durch 2 Walzen treiben zu können. Dieser Arbeit folgte das Kneten der Erde auf einem Tisch, um sie fein und formbar zu machen. Dann wurden die Ballen, die sogenannten Klease, abgeteilt und in die Nähe der Drehscheiben gesetzt. Hier war der Platz des Meisters und Gesellen, die unablässig mit den Füßen ihre Scheibe in Schwung hielten und aus dem formlosen Kleas das Stück Geschirr formten. Neben jedem stand die sogenannte Gschetzschüssel, in die immer wieder die Hände getaucht werden mußten, um das sich vor ihm auf der Scheibe drehende Stück formen zu können. U. a. wurde noch eine kleine Spachtel dazu gebraucht. Alles an dieser Scheibe hatte Schwung, fast möchte man sagen »Rhythmus«, in den Meister und Gesellen bei ihrer Arbeit an der Scheibe hineingenommen waren und sie als Künstler erscheinen ließ. In einer Ecke wurde glasiert und gespritzt und überall stand auf Brettern gereiht Geschirr zum Trocknen. Alle Werkstattarbeit aber drängte zur letzten Fertigungsstelle, dem Brennofen. Die Arbeit an ihm brauchte ihren ganzen Meister, wenn das Werk gelingen sollte, denn im Ofen konnte noch manches zu Schaden kommen, wenn nicht aufgepaßt wurde. Das Ausnehmen aus dem Ofen nach tagelangem Brand war ein wichtiger Akt, an dem oft die ganze Häfersfamilie teilnehmen mußte. Stück für Stück klopfte dabei der Meister mit dem Fingerknöchel ab, um am Ton die Brauchbarkeit festzustellen. In sogenannten Harassen, gut mit Stroh verpackt, nahm das Geschirr dann seinen Weg nach vielen Gegenden des Landes. Es kamen auch Händler mit Planewagen und holten ihren Bedarf ab. Um die Weihnachtszeit gab es für die Kinder kleines Miniaturgeschirr und die irdenen Kukus.

Ein gut Stück handwerkliches Gepräge haben die Hafner zu ihrer Zeit dem Dorfe Oberkochen gegeben. Die meisten hatten ihren Hausnamen. So kannte man noch vor 50 Jahren (inzwischen 88 Jahren) den Herrgottshäfner Josef Fischer, diesen großen, aufrecht gehenden Mann; den Napoleonshäfner, die Bismarckgestalt mit seinem kernigen Humor. Den Wingertshäfner Johannes Wingert im Kies mit seinem weitausholenden Schritt. Den kleinen Hennes mit Namen Müller, den Mindershäfner, den munteren Erzähler alter Großvatergeschichten, den Dreyershäfner Wingert. Den Beiswanger und den Veil. Im Jägergäßle die Brüder Gold, den Zieglers Anton und den Zieglers Franz mit ihrer behäbigen und leisredenden Art. Auch den Fischers Michel. Im Katzenbach den Woidleshäfner Josef Fischer, den vorderen Augustshäfner Hug und die beiden hinteren Auguste am Bach, die Fischer. Den Holzwartshäfner Johannes Gold und auch den Konrad Sapper, den breitschultrigen Mann im hinteren Katzenbach; ihm gegenüber den Hugenseffenhäfner Hug. In der Kirchgasse kannten wir den unteren Hug, im Bosch den Schaupenhäfner Josef Schaup, den kleinen, immer gefälligen Meister, und den Stritzershäfner Fischer. Im Brungel war es der Elmershans, dessen Betrieb heute als einziger noch besteht. (Sein Sohn, Kurt Elmer, betreibt auch 35 Jahre, nachdem dieser Text verfaßt wurde, die einzige Töpferei in Oberkochen — Häfnerswerkstatt, besser gesagt.)

Längst deckt alle jene Meister und wohl auch die meisten ihrer Gesellen die Heimaterde, aber wer sie gekannt hat, spürt heute noch beim Gang durch’s Dorf einen Hauch ihrer fleißigen Geschäftigkeit und ihrer handwerklichen Mitkraft. Ein gutes Stück alter Heimat ist mit ihnen dahingegangen.