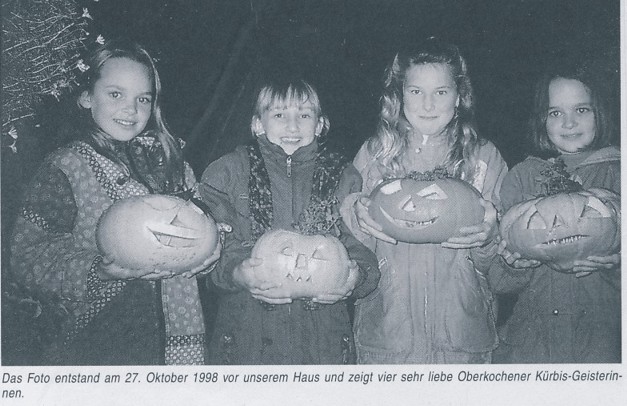

Bald kommen sie wieder. Seit ein paar Jahren erst sind sie unterwegs, immer Ende Oktober. Da klingelt es an der Haustür, und unten stehen dann drei oder vier Jungen oder Mädchen mit aus den Augen glühenden Rübengeistern in der Hand. Mangels Rüben können es neuerdings auch Kürbisgeister sein.

Natürlich geht man dann hinaus in die Nacht, um die Rüben- und Kürbis-Geister und ‑Geisterinnen gebührend zu ehren etwa so, wie man ja auch die Sternsinger empfängt. Aber es gibt da einen profanen Unterschied, auf den ich später zu sprechen komme. Die Geister stellen sich dann brav in Reih und Glied auf und tragen ein Sprüchlein vor, das in Oberkochen so heißt:

Wir sind die Rübengeister,

und haben einen Meister.

Der Meister hat befohlen,

wir sollen »etwas« holen.

Es ist dann besser, man frägt nicht nach, was die Rübengeister unter »etwas« verstehen, denn da werden die Geisterlein etwas verlegen. Sie sagen nämlich dann verschämt »ha, Süßigkeiten oder so was«. Unter »so was« — habe ich herausgefunden — meinen sie, dass das »etwas« auch Geld sein darf — was sicher auf die nachhaltigen und offenbar erfolgreichen Antisüßigkeitenkampagnen unserer hiesigen Zahnärzte zurück geht. In Ellwangen heißt es nämlich am Ende des Sprüchleins lt. einem Zeitungsbericht der Aalener Nachrichten vom 5. 11. 1999 nicht:

»wir sollen ‘etwas’ holen«,

sondern:

»wir sollen ‘Süßes’ holen«

Oberkochen ist hier, wie auf allen Gebieten, eben fortschrittlicher.

Übrigens ist es eigentlich ganz schön unfair, wenn Erwachsene, wie ich, nach dem »etwas« fragen, weil wir die Antwort im Voraus ja ganz genau wissen.

Einmal hat es bei uns am 31. Oktober geklingelt, da stand dann ganz einsam nur ein einziger wunderschöner Kürbis leuchtend vor der Tür. Der hat dann lange einen hohen Baumstumpf beim Eingang geziert. Der dazugehörende Geist hat sich aber nicht wieder gezeigt, so dass wir uns ihm nicht erkenntlich zeigen konnten. Vielleicht hat er erwartet, dass wir unsere Gegengabe vor die Tür legen.

Kürzlich hat mich in meiner Funktion als Heimatvereinsvorsitzender mein ehemaliger Schüler Reinhard Skusa, frischgebackener Citymanager der »City of Aalen«, angerufen, in der Hoffnung, ich könne ihm weiterhelfen. Er plante als eine seiner ersten Aktionen in Aalen einen großen Rübengeisterumzug, der inzwischen auch stattfand, und wollte den Kindern aus diesem Anlass etwas über den Hintergrund und die Geschichte der Rübengeister erzählen.

Das wusste ich sehr schnell, dass ich nichts weiß.

Viel mehr nämlich als das oben Erwähnte, und, dass der Brauch meines Wissens auch mit dem neudeutschen »Halloween«, zu tun hat, jedoch angloirsch-heidnischen Ursprungs sei, konnte ich ihm nicht berichten.

Aber ich versprach ihm, mich kundig zu machen, und ihm die Ergebnisse durchzugehen.

Ich erinnerte mich sodann noch, dass wir als junge Kerle im Nachkriegs-Stuttgart, also in der zweiten Hälfte der Vierzigerjahre, auch einmal den Rübengeisterfimmel gehabt haben. Die Eltern hatten uns unter großen Großstadt-Schwierigkeiten zwei Zuckerrüben beigebracht und wir haben leuchtende Rübengeister geschaffen, mit denen wir zu nächtlicher Zeit loszogen. Allerdings sind wir nicht auf die Idee gekommen, von den Leuten Süßigkeiten, die es gar nicht gab, oder gar Geld, das es ebenso wenig gab, zu erheischen.

Uns machte es viel mehr Spaß, uns im Finsteren zu verstecken und uns auf Menschenbeutelauer zu legen. Wenn Leute kamen, erfreuten wir diese nicht mit einem artigen Bettel-Sprüchlein, wie man das heute tut, sondern wir erschreckten sie mit unseren glühenden Geisterfratzen und einem fürchterlichen Huahua-Geschrei, worauf wir uns alsbald wieder in Sicherheit brachten. Später wird man sehen, dass wir, ohne dessen gewahr zu sein, den Ursprüngen des Brauchs näher waren, als es die heutigen Holloweener sind. Aber mehr wusste ich beim besten Willen nicht zum Thema »Rübengeister«, und auch in meinen zahlreichen Lexikas war nicht mehr über den Rübengeisterbrauch herauszufinden. Mein riesiger Duden von 1969 kennt nicht einmal das Wort.

Da fiel mir mein verehrter ehemaliger Kollege Rudolf Heller ein, der in solch alten Brauchtumsfragen kundiger ist als ich.

Zu meiner Freude bestätigte Herr Heller mir deckungsgleich alles, was ich gewusst hatte. Auch ihm war aufgefallen, dass das Rübengeisterwesen erst in den letzten Jahren in dieser »modernen« Form eines aufpolierten und gewinnbringenden Brauchs als eine Art »Neo-Heischebrauch« aufgekommen ist. Außerdem hatte auch er, wie ich, die kleinen Geisterleins in eine Falle gelockt, indem er sie nach der Darbietung des bereits erwähnten Sprüchleins gefragt hatte wer denn ihr »Meister« sei. (Diese olle hinterlistige Fragerei scheint offenbar »typisch Lehrer« zu sein). Herr Heller hatte auf diese seine Frage, die ja offensichtlich genau so wie die meine es war, sehr arglistig ist, ein etwas peinlich berührtes Achselzucken als Antwort erhalten. Auch Herr Heller erinnerte sich, dass er schon in frühen Jugendjahren, — und das ist bei ihm die Zeit vor den Amerikanern und somit noch eine ganze Portion Jahre mehr her als bei mir, — Rübengeister gefertigt und damit seine älteren Mitmenschen erschreckt hat, ebenfalls, ohne dafür Gebühren zu kassieren.

In meiner andauernden offensichtlichen Wissensnot kam mir dann Heidrun Heckmann in den Sinn, die auf dem Landratsamt Aalen im Archiv arbeitet und zuständig ist für die Koordination der Arbeit sämtlicher Museen im Ostalbkreis. Sie hatte in Oberkochen schon einen vielbeachteten Vortrag über »Osterbräuche« gehalten, und sie müsste vielleicht auch etwas über Rübengeister wissen, dachte ich.

Tatsächlich sagte sie mir, dass sie alles, was sie bislang über Rübengeister gefunden habe, in einem Ordner abgeheftet hat, und sie werde mir das durchfaxen. Bereits am nächsten Morgen spuckte mein Fax seitenweise Rübengeisterberichte aus. Das meiste waren Zeitungsberichte neueren Datums über Halloween-Rübengeister-Aktionen im Einzugsbereich der Aalener Presse, die aber allesamt nichts Neues brachten, schon weil ja ein Reporter vom andern abschreibt, wenn er etwas nicht weiß. Aber dann quollen da plötzlich inhaltsträchtige Blätter aus einem Brauchtums-Buch aus dem Apparat: Die Seiten 85 bis 91 eines Artikels von John Moore zum Thema »Halloween in den Vereinigten Staaten« (Marina Scheinost, »Haube, Hausfrau, Halloween« — lebendige Kulturwissenschaft, Bamberger Beiträge zur Volkskunde, Band 6, Verlag Frankenschwelle, Hildburghausen, 1996).

Dass »Halloween« etwas mit den USA zu tun haben solle, und nicht mit Irland, verblüffte mich zunächst. Bald jedoch beim Lesen wunderte ich mich, dass ich nicht von selbst darauf gekommen war, denn, alles was Mode bei uns wird, kommt ja seit Mitte des letzten Jahrhunderts aus den USA. Aber den Hauptgrund dafür hätte ich sogar als Schmalspur-Anglist auch wissen können. Ich werde ihn gleich nennen.

Hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Fakten aus dem Artikel Moores, — zum großen Teil in wörtlichen Zitaten:

Tatsächlich hat der Begriff »Halloween« über die amerikanischen Soldaten Eingang in Deutschland gefunden. Hier und da feiern, so Moore, nun auch schon Deutsche ihre »Halloween-Parties«. Trotzdem ist nur wenigen Deutschen, aber auch keineswegs allen Amerikanern klar, wo die Wurzeln des Festes liegen.

»Halloween« — es muss ja heute alles einen amerikanischen Namen haben, wenn es in den Augen einer bestimmenden Minderheit etwas taugen soll — (Die Stadt Wien könnte meines Erachtens unter diesen Vorzeichen mit »Hallo Ween« eine erfolgreiche Werbeaktion starten) — findet in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November statt. Der 1. November ist bekanntlich »Allerheiligen« — im Englischen »All Saints« oder »All Hallows«. (»hallow« ist ein älter-englisches Wort für »heilig«, »do hallow« heißt »heiligen«). Der Abend vor »All Hallows« heißt »Hallow Even«. »Even« ist eine Kurzform von »Everting« = Abend. Die Bezeichnung »Hallow Evening« hat sich über die Jahrhunderte über »Hallow Even« zu der verballhornten Form »Halloween« abgeschliffen.

Obwohl das Fest somit eine vom Christentum vorgegebene Bezeichnung trägt, sind dessen Ursprünge wesentlich älter. Sie wurzeln im keltischen Neujahrsfest genannt »Samhain«, das am 1. November gefeiert wurde. Dieses Fest markierte den Beginn des Winters und stellte gleichzeitig eine Art Erntefest dar. In der Nacht vor Samhain galten die Pforten in die »Anderswelt« als geöffnet, wodurch Geistwesen und die Seelen der Verstorbenen in die Menschenwelt, aber auch Sterbliche in die Anderswelt eintreten konnten. Wegen der Möglichkeit, von den Seelen der Verstorbenen besucht zu werden, war Samhain als Totengedenktag sehr bedeutend. Erst im 9. Jahrhundert, also vor 1200 Jahren, wurde Samhain nach und nach zum »Allerheiligenfest« umfunktioniert — vermutlich, um den heidnischen Charakter des Festtags zu verdrängen. Aus eben diesem Grund wurde es auch mehr zu einer Art Ernte — und damit Dankfest, an welchem Früchte auf den Altar gelegt wurden, unter anderem auch Kürbisse, natürlich nicht in schrecklicher Geisterform.

In der frühen Kirche wurde das Fest »zu allen Heiligen« am ersten Sonntag nach Pfingsten gefeiert, und es ist bezeichnend, dass die Bestrebungen, den 1. November als Allerheiligenfest zu begehen, von den Britischen Inseln, der Region mit den stärksten keltischen Einflüssen, ausging.

Das zwar christianisierte Fest in seiner älteren Form, jedoch noch mit Dämonen, Hexen und allerlei Schreck‑, Spuk- und Huahua-Figuren sowie Antiaktionen in Form von Opfergaben, bestand in Irland bis ins 19. Jahrhundert weiter.

In den USA verbreitete sich das Halloween-Fest erst dann merklich, als Mitte des 19. Jahrhunderts, nach einer furchtbaren Hungersnot in Irland, zahlreiche irische Einwanderer in die »neue Welt«, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, kamen und ihre Bräuche mitbrachten. Anders als heute war Halloween damals nicht mit Heischebräuchen verbunden. Statt dessen galt die Nacht als »Nacht der Streiche« was bei uns heute in häufig recht primitiver Form in der Nacht zum 1. Mai (Walpurgisnacht) praktiziert wird.

Erst seit den Achtzigerjahren des 20. Jahrhunderts breitet sich unter nordamerikanischem Einfluss sowohl in den USA als auch in Großbritannien und neuerdings auch in Deutschland in Verbindung mit Halloween der sogenannte Heischebrauch aus, — (heischen, erheischen = etwas verlangen oder erbitten) d. h., die Geister, einst vermummt, erbitten vermitteltst eines Spruchs Spenden und Gaben — im Gegensatz zu den Sternsingern jedoch zur eigenen Bereicherung, nicht für einen karitativen Zweck. (Die Aalener Nachrichten vom 15. Oktober 2000 berichten zum ersten Mal, dass Rübengeister Spenden für eine Schutzengelkapelle in Neunheim sammeln).

Der Spruch, der in Großbritannien und in Amerika beim »Halloween-Heischen« aufgesagt wird, und dem unser weiter vorne zitierter deutscher Spruch in etwa nachempfunden ist, lautet:

Trick or treat

Smell mir feet

We want something

Good to eat.

»Trick or treat« — Streich oder Spende — heißt frei übersetzt: »Gebt uns was, sonst spielen wir euch einen Streich«. Das heißt, der Heischebrauch ist dort indirekt noch mit Streichen verbunden.

In diesem Zusammenhang ist in den USA des 19. Jahrhunderts die Rede vom Aufstellen von vogelscheuchenähnlichen Figuren, und vor allem dem Brauch, sogenannte »Jack o’Lanterns« zu fertigen, — das sind ausgehöhlte zu Fratzen gestaltete Kürbis-Laternen-Köpfe, in denen eine Kerze brennt, deren Schein durch das herausgeschnittene Gesicht leuchtet. Möglicherweise wurden sie zunächst als leuchtende Köpfe auf die Vogelscheuchen-Figuren gesetzt und später als »pars pro toto« — Teil, der das Ganze meint — benützt.

Reinhard Skusa hat sich von einem Gelehrten der Universität Tübingen weissagen lassen, dass Halloween-Kürbisse und Rübengeister überhaupt nichts miteinander zu tun hätten. Rübengeister seien einfach die kostengünstige Antwort der ländlichen Bevölkerung auf die aufwendigen Laternen der Stadtbewohner an St. Martin. Wer’s glaubt .… da fehlt eigentlich nur noch das »Amen«.

Ich setze ganz unwissenschaftlich dagegen: »Rübe oder Kürbis« haben nichts mit »kostengünstig« und auch nichts mit Land- oder Stadtbevölkerung zu tun. Die Frage ist mit Sicherheit nur unter einem sehr pragmatischen Aspekt zu sehen, der ausschließlich mit der spezifisch lokalen Anbaupriorität zu sehen ist, und im Zusammenhang mit der noch viel praktischeren Frage, an was der Heischegeistermacher besser rankommt. Und fest steht, dass es »Rübengeister« schon lange vor dem angeblichen Re-Import der Kürbisgeister aus den USA bei uns gegeben hat.

Das Wort »Rübengeister« steht ja genau genommen für beide Geistersorten. Es gibt natürlich einen Grund, weshalb dieses Wort beliebter ist als »Kürbisgeister«: Es klingt geheimnisvoller, origineller und uriger. Was ist schon ein lumpiger glatter Kürbis im Gegensatz zu einer knurfeligen Zuckerrübe? Ich würde zur Geisterproduktion eine Rübe immer einem Kürbis vorziehen. Die Kinder sagen aber ohne mit der Wimper zu zucken: »Wir machen Rübengeister aus Kürbissen«.

Interessanter wäre es indes, herauszufinden, ob die Iren den »Jack o’Lantern« — Brauch im 19. Jahrhundert vielleicht nicht doch schon mitgebracht haben in die USA, und ob es überhaupt stimmt, dass die ausgehöhlten Köpfe eine amerikanische Erfindung sind.

In jedem Fall aber sieht es so aus, als ob zumindest in den Staaten zuerst der Kürbis war. Wie war’s zuvor bei uns in Europa?? Stoff für eine nette Doktorarbeit.

In den Staaten nimmt heute die Angst der Eltern in Verbindung mit Halloween zu. Es gehen, lt. Moore, Gerüchte um, denenzufolge unliebsamen um Heischegaben bittenden Kindern vergiftete oder mit Rasierklingen durchsetzte Heischegaben gegeben werden. Kinder dürfen deshalb zunehmend nicht mehr bei Nacht losziehen, womit dieser Neu-Tradition der Teil ihres Charakters, der von Dunkelheit und Ungewissheit bestimmt wird, genommen ist.

Die finsteren und daher vermeintlich »heidnischen« Elemente von Halloween führen neuerdings dazu, dass in den USA vor allem fundamentalistische Christen das Fest bekämpfen, weil sie in ihm eine Verherrlichung des Bösen oder des Teufels sehen. Satanskult und ähnliche Bewegungen.

Vor allem die ersten der beiden genannten Entwicklungen mag dazu führen, dass das »Fest«, das den wachsenden Bedürfnissen unserer modernen »Spaß- bzw. Fun-Gesellschaft entspricht, sich mehr und mehr zu einem Fest der Erwachsenen entwickelt, zumal ja wohl nicht zufällig gleichzeitig das »moderne Hexenwesen« aufgekommen ist, das auch von Erwachsenen, bestimmt wird. (Hierzu das ausführliche Buch von Gisela Graichen: »Die neuen Hexen« — Gespräche mit Hexen. Hoffmann und Campe, 1986 — ein spannendes Buch über die »Frauenpower«).

Bei Erwachsenen lässt sich Halloween ganz nebenbei natürlich auch viel gewinnbringender vermarkten als bei Kindern. Die Vermarktung von Halloween steckt noch in den Kinderschuhen. Hexen, Geister und Teufel indes, so wird man bald sehen, lassen sich in unserer sensationslüsternen Gesellschaft sicher hervorragend vermarkten. Leider. »Hallo Ween!«

Dietrich Bantel

Rüben — Richtigstellung

Das war schon immer so: Wenn man von der Stadt auf’s Land kommt, dann hat man halt seine Probleme mit so manchem.

Zum Beispiel mit den Rüben. Es gibt Futterrüben, auch Runkelrüben genannt — so sagte man mir. Die schmecken nicht gut. Sie schmecken nur dem Rindvieh.

Runkelrüben, — das sind die Rüben, aus denen man »Rübengeister« machen kann.

Und dann gibt es Zuckerrüben — die sind hart und süß und länglicher, und aus denen kann man eigentlich keine Rübengeister machen. Wenn man die verwechselt, weil man als Städter den Unterschied eben nicht so weiß, dann merkt der vom Land gleich: Hoppla, — ein landwirtschaftlich und auch sonst Ungebildeter oder eben ein Städter. Als Städter aber gönnt man ja schließlich auch den Rindviechern süße Zuckerrüben. Die lila Schokoladenkühe, die könnten ja zum Beispiel Zuckerrüben und nicht Runkelrüben gefressen haben.

Also: In dem Bericht 379 vom 27.10.2000 über die Rübengeister waren aber natürlich — oh edle Einfalt, stille Größe — »Runkelrüben« und nicht »Zuckerrüben« gemeint.

Wenn wir schon bei den Rüben sind:

Bei den richtigen Schwaben gibt es sowieso nur Rüben. Zum Beispiel »Gelbe Rüben«, (gäalbe Rieaba) — kleine und große und runde und lange, — das ist der Oberbegriff für Karotten und Möhren und Möhrchen und wer weiß, was sonst noch alles Unschwäbisches.

Oder »Rote Rüben« (raode Rieaba). Ein Schwabe, der »Rote Beete« oder ähnlich verwerflich auswärtige Wörter benutzt, hat das Privileg, sich Schwabe zu nennen, eigentlich verwirkt.

»Rübe« ohne Zusatz steht für »Schädel« oder »Kopf«. Aber auch für »Dummkopf«. »Du Rübe«.

Wer was Besseres weiß, soll sich wehren.

Dietrich Bantel