Nachdem Württemberg Königreich geworden war und sich z. B. die Fürstpropstei Ellwangen und die Reichsstadt Aalen als »neuwürttembergische Länder« einverleibt hatte, wurde das Land in vier »Kreise« eingeteilt:

I. »Neckar-Kreis« um Stuttgart mit dem »Unterland«,

II. »Schwarzwaldkreis« von Reutlingen bis Freudenstadt und Tuttlingen reichend

III. »Jaxt-Kreis« mit Zentralort Ellwangen, von Mergentheim bis Heidenheim und von Hall bis Neresheim sich erstreckend (und »Jagst« schrieb man damals tatsächlich mit »x«),

IV. »Donau-Kreis« mit Ulm als Hauptort, von Göppingen bis ins »Oberland« reichend.

Diese Kreise waren wesentlich größer als die heutigen Landkreise und umfassten bis zu 16 »Oberämter«, von denen Aalen auch eines war.

Zunächst entstanden Zeitungen als so genannte »Intelligenz-Blätter« für die einzelnen Kreise. So erschien im Januar 1827 erstmals in Ellwangen das »Allgemeine Intelligenz-Blatt für den Jaxt-Kreis« im Umfang von maximal 6 Seiten zweimal wöchentlich. Die einzelnen Ausgaben waren im Inhalt hierarchisch gegliedert. Zunächst kam das so genannte »Intelligenzwesen« zu Wort, also Amtliches gegliedert nach

a) Kundmachungen aus der Kreisstadt Ellwangen,

b) Angelegenheiten der »äußeren Kreisbezirke«, wozu auch Oberkochen zählte,

c) Privat-Bekanntmachungen und Übersichten zu Fruchtpreisen und Brotpreisen bei einzelnen Bäckern.

Als Zugeständnisse an Herz und Gemüt der Leserschaft erschienen je nach vorhandenem Platz Gedichte, Rätsel und »Vermischte Aufsätze« über Themen aus aller Welt. So finden sich Reiseberichte wie »Vier Wochen Konstantinopel im Jahr 1824« oder eine ausführliche Schilderung eines Amerika-Auswanderers, Angaben zur Bevölkerung Europas und Nennung der 17 größten Städte beginnend mit London (1,3 Millionen »Seelen«) und Berlin (220.000 Seelen) im Mittelfeld.

Aktuelles aus Oberkochen

Schafweide

Erstmals taucht Oberkochen im Ellwanger »Intelligenz-Blatt« am 18. Mai 1828 auf. Schultheiß Scheerer, der bis zur Zusammenführung der beiden Oberkochener Teile schon evangelisch-württembergischer Schultheiß gewesen war, schreibt die Neuverpachtung der Oberkochener Sommer-Schafweide aus. Sie soll »von Georgi 1829 (23. April) auf drei Jahre für 500 bis 600 Stück alter und junger Schafe verliehen« werden. Allerdings kann nicht jedermann kommen und bieten, »Pachtliebhaber müssen Vermögenszeugnisse vorlegen oder einen im Oberamt Aalen beheimateten tüchtigen Bürgen stellen«.

Erbsache

Am 8. April 1829 war die Witwe eines Oberkochener Krämers gestorben. Obwohl sie ihr Haus bestellt und ein Testament hinterlassen hatte, hielt das Kgl. Amtsgericht für möglich, dass weitere im Testament unberücksichtigt gebliebene Erben existieren könnten. Deshalb erging die amtliche Aufforderung an solche »Intestat-Erben«, ihre Ansprüche unter Vorlage entsprechender Dokumente binnen 45 Tagen anzumelden, »widrigenfalls das vorliegende Testament Rechtskraft erhält«.

Verkauf des »Ochsen«

Im Juni 1830 hatte sich — aus welchen Gründen auch immer — »Ochsenwirt Johann Pfisterer entschlossen, seine in Oberkochen an der Landstraße gelegene Schild-Wirtschaft »Zum Ochsen«*) samt Grund und Boden zu verkaufen«. Interessant ist nun, was der Ochsenwirt alles in der Zeitung auszubieten hatte.

*) Siehe auch BuG Bericht 146, Jahrgang 1991, Seite 822

Da sind zunächst »einmähdige (7 Tagewerk*) und zweimähdige Wiesen (4 Tagewerk), Äcker mit 50 Jauchert*), ein Krautgarten in zwei Teilen und »eine besonders stehende große Scheuer mit Stallungen« nebst Haus, auf dem »Dreiviertel einer Gemeindegerechtigkeit« ruhen.

*) 1 Tagewerk umfasste 47,3 Quadratmeter, 1 Jauchert der Herrschaft Heidenheim 56 Ar

Dann waren da noch drei Pferde, ein sechsjähriger brauner Wallach, eine fünfjährige schwarze Stute und ein junges Hengstfohlen, ferner sechs Stück Rindvieh und an landwirtschaftlichen Geräten ein Pflug, ein Paar Eggen und ein Leiterwagen.

Zu den Preisen bzw. zum Erlös, den der Ochsenwirt erwartete, wird in der Verkaufsankündigung nichts gesagt. Während aber Tiere und Inventar gegen Barzahlung an den Meistbietenden abgegeben wurden, hatte sich Wirt Pfisterer für Bezahlung von Gebäuden und Immobilien ein besonderes Verfahren ausgedacht, das wohl finanzschwächeren Interessenten entgegenkommen sollte. Demnach war ein Drittel des Kaufpreises auf Martini 1830 (11. November) zu entrichten, ein weiteres Drittel verzinslich auf Martini 1831 zu bezahlen, das letzte Drittel konnte dann »in 9 verzinslichen Jahreszielen bis Martini 1840« abgestottert werden.

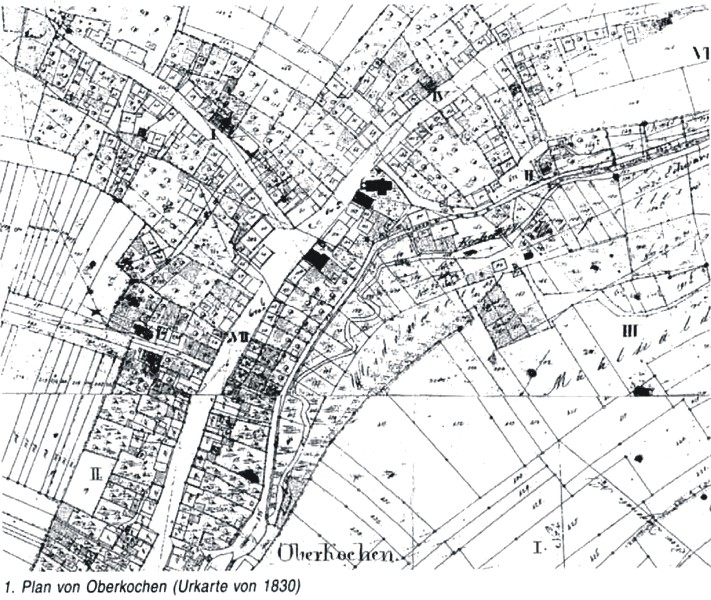

Über den Verlauf des Verkaufs ist aus der Zeitung nichts zu erfahren. Wir wissen aber, dass im Urkataster von 1830 Matthäus Schmid als Ochsenwirt benannt ist.

Schuldurkunde verloren

Am 10. Januar 1829 hatte Bauer Joachim Beiswenger dem Oberkochener Schuster Johann Schäfer 350 Gulden geliehen und dies in einer Pfand- und Schuldurkunde dokumentiert. Nun war 1831 diese Urkunde nicht mehr auffindbar. Deshalb forderte das Kgl. Amtsgericht, der Besitzer der Urkunde müsse sich binnen 90 Tagen melden und die Urkunde im Original vorlegen. Falls dies nicht geschehe, werde sie nach Ablauf der Frist für kraftlos erklärt.

Gauner am Werk

Wie zu allen Zeiten gab es damals nicht nur ehrenwerte Leute, sondern auch Einbrecher, Betrüger, Langfinger. Ein solcher schlich in der Nacht vom 20. auf 21. Juli 1830 durch Oberkochens Flur. Da sah er auf Jeremias Honolds abgeerntetem Feld einen Pflug stehen. Rasch montierte er ab, was nicht niet- und nagelfest war. Aber auch Michael Bolle*) hatte den Pflug draußen gelassen. Von ihm entwendete der Dieb »1 Pflugeisen, 1 Säge, 1 Stange und Stoß«, wie die Polizei nachher angab, alles in allem in jener Nacht eine Beute im Wert von 12 Gulden.

*) in der Zeitung steht »Bolle«, obwohl »Balle« wahrscheinlicher ist

Exquisitere Beute machte ein anderer Dieb, der in der Nacht vom 27. auf 28. September 1831 durch die Oberkochener Gärten streifte. Plötzlich sah er im Nachtwind sich etwas bewegen. Es war keine Wäsche, sondern eine »mit Asche bestreute zum Trocknen aufgehängte Tierhaut«. Gesehen, geklaut, — so schnell ging dies. Erst nachträglich bemerkte der Dieb, dass seine Beute nicht von einer Kuh stammte, sondern die Haut eines Hirschs war, den »der Jäger mit einer in den Bug geschossenen Kugel« zuvor in den Wäldern Oberkochens erlegt hatte.

Einbrecher aktiv

Im Oktober 1831 wurde bei Bauer Joseph Grupp eingebrochen. Da der Geschädigte offensichtlich nicht ganz arm war, machten die Täter reiche Beute: Sie ließen einen Beutel mit Kronentalern im Wert von 72 Gulden mitlaufen, ebenso ein Säckchen mit 25 Gulden in verschiedenen Münzen. Eine silberne Sackuhr mit Silbergehäuse und ein mit Silber beschlagener Pfeifenkopf zählten ebenso zum Diebesgut wie goldene und silberne Anhänger und Ringe sowie ein in Silber gefasster Rosenkranz. Da es die Täter vorwiegend auf Geld- und Silberzeug abgesehen hatten, ließen sie Kleidungsstücke und Wäsche nahezu unberührt, nur bei drei seidenen Halstüchern konnten sie nicht widerstehen, und — vielleicht war die Oktobernacht etwas kalt — auch »ein wollenes Unterkittele« nahmen sie mit.

Beim nächsten Einbruch am 13. Mai 1832 traf es wieder einen Bauern Grupp, diesmal Michael mit Vornamen. Weil dieser nicht so viel Geld im Kasten hatte — es waren nur 9 Gulden — hielt der Dieb sich an Tuchen schadlos: 45 Ellen flachsenes, 9 Ellen hanfenes Tuch ließ er mitgehen, dazu ein Leintuch, eine »Pfulben-Zieche«, zwei schwarzseidene Halstücher und ein rot wollenes dazu, schließlich konnte der Einbrecher einem Rosenkranz nicht widerstehen und nahm ihn mit, sicherlich nicht um damit zu beten, sondern weil er in Silber gefasst war.

Zur Kassenlage

Einmal wurde zu den drei öffentlichen Kassen in Oberkochen festgestellt: »Es gibt drei Kassen, eine katholische »Heilige«, eine evangelische »Heilige« (also Kassen der Kirchengemeinden) und die Kasse der bürgerlichen Gemeinde, jedoch haben alle drei etwas gemeinsam — sie sind meist leer«. Dass aber zeitweise die Kassenlage günstiger war, zeigt das Angebot der evangelischen Stiftungspflege vom 22. Juli 1831 »220 Gulden gegen fünfprozentige Verzinsung und zwei- bis vierfache Versicherung auszuleihen«.

Warnung vor Borgen

Beschließen wir die kleine Auslese früherer Pressemeldungen aus Oberkochen mit der von Schultheiß Maier*) gegebenen Warnung, »zwei Bürgersöhnen, die einen verschwenderischen Lebenswandel führen« nichts mehr zu borgen, da mangels Masse keine Rückzahlung zu erwarten ist!

*)Der Chirurg Sigmund Jonathan Maier hatte 1830 Schultheiß Scheerer im Amt abgelöst

Wir sehen, Ereignisse in Oberkochen haben sich in den Anfangsjahren der lokalen Presse nicht allzuoft niedergeschlagen. Dennoch werfen sie ein Schlaglicht auf das Leben im Dorf in den ersten Jahrzehnten nach Aufhebung der Trennung des ellwangisch-katholischen Teils vom württembergisch-evangelischen Bereich.

Volkmar Schrenk