Wir beschließen die Berichte zum vor 250 Jahren unterschriebenen sog. »AALENER PROTOKOLL« mit Auszügen aus der Rede von OStD. a.D. Volkmar Schrenk, bei der er am Schluss auf noch Konsequenzen und Perspektiven zu sprechen kam, zunächst aber einige Schlaglichter, zur historischen Entwicklung nannte.

Im Laufe der Jahre gerieten die Protokollbestimmungen etwas in Vergessenheit. So beklagt sich am 9. Mai 1785 der zuvor schon genannte Oberkochener evangelische Pfarrer Eberhard Josef Eidenbenz darüber, dass der »ellwangische Pfarrer zusammen mit dem feindselig gesinnten ellwangischen Schultheißen« ihm verbieten lassen wollte, in Privathäusern Erbauungsstunden abzuhalten, was das Aalener Protokoll gestattet hatte.

Neuer Ärger stand 1797 an, denn (Zitat aus dem evangelischen Kirchenconventsprotokoll) »in Oberkochen hat eingerissen, dass junge Leute beim Fest morgens im Dorf herumziehen, singen, trommeln, pfeifen oder gar schießen besonders geflissentlich vor der evangelischen Kirchentüre, so dass der Gottesdienst recht grob gestört wird« — was sicherlich dem Geist des Aalener Protokolls widersprach, und worauf der evangelische Gottesdienst morgens um 6 Uhr gehalten wurde, was bei näherem Zusehen eine gewisse Komik nicht verleugnen kann, denn beim besagten Fest handelte es sich um Fronleichnam, an dem aus unerfindlichen Gründen auch die Evangelischen Gottesdienst feierten.

Und noch etwas: Bekanntlich waren »Kunkelstuben« schon seit der Dorfordnung verpönt. Nun waren 1796 französische Truppen in Süddeutschland und auf der Ostalb eingefallen und auch bei Oberkochen war es zu Kampfhandlungen gekommen und Mütter schärften ihren Töchtern ein »mach keine Fisemadendele«, eine Verballhornung der Aufforderung französischer Soldaten »komm in mein Zelt«. Wie berechtigt die Sorge der Mütter war, entnehmen wir wieder dem Kirchenprotokoll, das einerseits verfügt: »Es wird nicht geduldet, dass Weibspersonen heimlich zu den Kunkelstuben gehen, da, weil Militär hier liegt, darauf leicht mach üble Folge entstehen könnte«, andererseits davon berichtet, dass in den folgenden Jahren 12 junge Oberkochenerinnen wegen unehelicher Schwangerschaften mit Geldstrafen belegt wurden.

Lassen wir es dabei, denn das heraufdämmernde neue Jahrhundert läutete eine neue Zeit, es kam das

Ende der Doppelherrschaft.

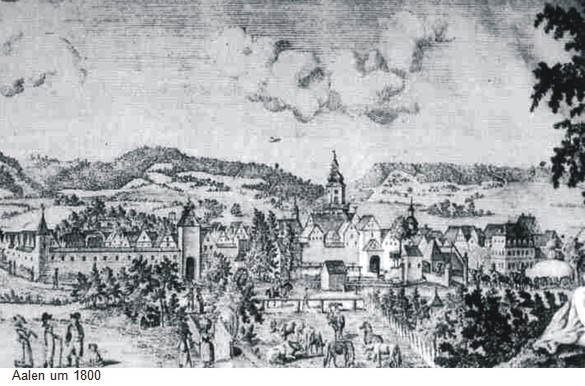

Am 23. November 1802 setzte Herzog Friedrich von Württemberg seine Unterschrift unter ein Dokument, das Aalen seiner Stellung als Reichsstadt beraubte und zur württembergischen Stadt machte. Der später zum Kurfürst und dann zum ersten König Württembergs aufgestiegene clevere Herzog war damit der durch den Reichsdeputationshauptschluss in Gang gebrachten territorialen Neuordnung zuvor gekommen. Da hierbei kleinere Fürstentümer (wie Ellwangen) und Reichsstädte (gleich Aalen) großen Ländern einverleibt wurden, hatte er befürchtet, Ellwangen und wohl auch Aalen könnten zu Bayern geschlagen werden, also haben wir Herzog Friedrich zu verdanken, dass wir nun nicht im blau-weißen Freistaat leben.

Für Oberkochen bedeutete die Eingliederung Aalens und Ellwangens in die »neuen Länder Württembergs« das Ende der staatlichen Trennung. Die Zollgrenze inmitten des Ortes verschwand, aber Johannes Sebastian Gold, der Ellwanger Schultheiß in Oberkochen, führte das Amt noch 17 Jahre gemeinsam mit seinem württembergischen Kollegen Kaspar Scheer weiter.

Auch die konfessionelle Spaltung blieb bestehen und als Relikt aus früherer Zeit wurde die evangelische Gemeinde zunächst bis 1813 dem Dekanat Heidenheim zugeteilt. Auch die schulische Zweigleisigkeit blieb bestehen bis zur 1936/37 erfolgten zwangsweisen Zusammenführung der Konfessionsschulen zur »Deutschen Schule«.

Der durch Christoph Jakob Bäuerle 1860 eingeleitete Beginn der Industrialisierung ließ auch im kleinen Dorf mit 2000 Einwohnern bescheidenen Wohlstand einziehen. Dieser dokumentierte sich jedoch nicht nur darin, dass die Gemeindeverwaltung zwei Badewannen zur öffentlichen Benutzung anschaffen ließ (wobei nur böse Zungen behaupteten, die Zahl 2 sei gewählt, um jeder Konfession eine Wanne zum Gebrauch zu überlassen), sondern auch durch ansehnliche Industriebetriebe, vor allem die aus dem Bohrermacherhandwerk hervorgegangenen Betriebe für Werkzeuge zur Holzbearbeitung. Die durch die 1945 erfolgte Ansiedlung der Fa. Carl Zeiss eingeleitete Nachkriegsentwicklung Oberkochens haben Sie größtenteils selbst miterlebt, so dass ich hier die historischen Betrachtungen beenden und mich

Perspektiven

zuwenden kann, durch die das »Aalener Protokoll« in unsere Zeit hineinwirkt, falls es nicht nur historisch interessantes Dokument ist, nur Zusammenstellung von Regeln fürs Zusammenleben in einem kleinen Ort, garantiert mit etlichen Elementen absolutistischen Herrschaftsdenkens und selbstherrlicher Eitelkeiten.

Meine Damen und Herren, wir erwarten in wenigen Wochen den Jahrtausendwechsel, nicht mehr als Untertanen oder gar Leibeigene, sondern als freie Bürger, Männer, Frauen und Kinder, Alt-Oberkochener und Neubürger, katholische und evangelische Christen, Angehörige anderer Religionen, und auch solche, die sich religionslos nennen.

Für all derer Zusammenleben in unserer kleinen Stadt wäre sicherlich das »Aalener Protokoll« kein geeignetes Rezept mehr. Denn heutzutage bedarf es keiner Aufforderung, den Zehnten zu entrichten — Kirchensteuer wird ja durch den Staat eingezogen — , Geistliche nicht zu bedrohen oder zur Vermeidung von Disharmonien die Kirchenglocken zu verschiedenen Zeiten zu läuten. Glücklicherweise gehören auch offene Konfrontationen zwischen den Konfessionen der Vergangenheit an.

Im Gegenteil, eine stattliche Reihe der Gemeinsamkeiten ist zur Selbstverständlichkeit geworden, angefangen bei gemeinsamer Beratung der beiden Kirchengemeinderäte, über ökumenische Bibelarbeit und Gebetstage bis hin zum Weltgebetstag der Frauen — und im nächsten Jahr soll auch wieder ein ökumenischer Stadtfestgottesdienst gefeiert werden. Dennoch lauern Gefahren für diesen Prozess der Annäherung. Da ist einerseits die zunehmende Isolation, in die beide Kirchen zu geraten drohen, verbunden mit Desinteresse breiter Bevölkerungsschichten. Andererseits gibt es zwischen den Kirchen immer wieder auch noch Momente, in denen die eine oder andere Seite ihr eigenes Süppchen kochen, oder wie ich einmal in den Siebzigerjahren sagte, gerne ihr eigenes Tempelchen bauen würde.

Da ist ein gutes Zeichen die am 31. Oktober dieses Jahres erfolgte Unterzeichnung eines neuen Dokuments, das kein Vertrag zwischen kleinen Fürsten um das Wohl von 600 Seelen ist, sondern die weltweit reichere, von hochrangigen Katholiken und Lutheranern feierlich unterzeichnete Erklärung zu Rechtfertigungslehre, durch die auch alle bisher erfolgten gegenseitigen Lehrverurteilungen aufgehoben werden. Nicht zu vergessen, der Disput um diese Lehre war vor knapp 500 Jahren Angelpunkt der Auseinandersetzungen, die schließlich zur Kirchentrennung, aber auch zur rund 250 Jahre dauernden Spaltung Oberkochens führten.

Dieses positive Zeichen »von oben« kann an der Basis den Willen zu ökumenischem Miteinander stärken. Dafür wäre hilfreich, der »Agenda 21« im staatlich-kommunalen Bereich eine »Agenda Una Sancta« zur Seite zu stellen, also eine Bewegung zur weiteren Annäherung zwischen den Kirchen, eine Willenserklärung zur Erneuerung geistlichen Lebens.

Wenn Christen und ihre Kirchen glaubwürdig bleiben wollen, ist notwendig, der Glaubensspaltung ernsthaft zu Leibe zu rücken. Wie dies geschehen kann? In Ellwangen wurde jüngst die jahrhundertelang verschlossene Türe zwischen der katholischen Basilika und der evangelischen Stadtkirche durch die beiden Bischöfe wieder feierlich eröffnet. Von der räumlichen Situation her ist bei uns in Oberkochen eine derartige symbolische Handlung der Türöffnung von Kirche zu Kirche unmöglich. Jedoch lassen sich in Herz, Sinn und Verstand eines Jeden von uns Türen und Tore öffnen, um über alle zeit‑, raum- und lokalbedingten Umstände hinaus dem auch heute noch gültigen Kern des Aalener Protokolls zu genügen, nämlich Toleranz zu üben, um dadurch echtes Miteinander zu praktizieren und letztlich auch einmal die Trennung zu überwinden.

Meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, an der Schwelle zum dritten Jahrtausend nach Christi Geburt gehört das Aalener Protokoll von 1749 längst historischer Vergangenheit an. Dennoch hat es verdient, nach 250 Jahren wieder entdeckt und ins rechte Licht gerückt zu werden als Beispiel für gemeinsames Leben im kleinen, konfessionell und staatlich gespaltenen Dorf, vielmehr aber noch als Denkanstoß für Ökumenisches Miteinander heute in unserer kleinen Stadt, aber auch im ganzen Lande.

Volkmar Schrenk