Soweit in geraffter Form die wichtigsten Punkte des Protokolls. Leider vermittelt es kaum Hinweise auf persönliche Verhältnisse einzelner Oberkochener. Zwar tauchen vor allem bei Grundstücksangelegenheiten Namen auf, wie z.B. der des »ellwangischen Untertanen Thomas Grupp«, dessen Anspruch auf einen Ellwanger Zehnten abgelehnt, ihm aber zum Trost aus Königsbronner Gütern entsprechendes gewährt wird. Oder sind als »Inhaber des sog. Schöneberger Mähders Konrad Brodwohl, Georg Eißelen und Georg Hitzler« genannt, die über verschiedene Jahre keinen Zins bezahlt haben, was nun ab »anno 1731 mit jährlich 5 Kreuzern und zwei Hellern« nachzuholen ist. Dagegen solle »Micheal Bezler für das Fischwasser beim Kieß« nicht weiter als bisher zu bezahlen haben, und Heinrich Setzer wird nicht erlaubt, »das Gäßlein bei seinem Haus zu verbauen oder den Durchgang der Fronleichnamsprozession zu behindern«.

Ein kleines Licht auf die Gemeindestruktur wirft auch der Hinweis auf »Laboranten in den Schmiden und Schmelzwerken«, der zeigt, dass neben dem erst später zu voller Blüte kommenden Töpferhandwerk, Oberkochen zuvor schon ein Standort für Eisenverarbeitung war. Obgleich der Hochofen am Kocherursprung 1644 dem Krieg zum Opfer gefallen war, blieb die Schlackenwäsche erhalten (und lebt in der Oberkochener Narrenzunft weiter).

Zahlreiche Oberkochener arbeiteten im Wasseralfinger Bergwerk, wohin sie jeden Tag zu Fuß und nach mühseliger Arbeit wieder nach Hause mussten. Kein Wunder, dass der evangelische Pfarrer Hermann Josef Eidenbenz klagt, »einige seiner Schäflein, gehen Sommers wie Winters ihrem Geschäft in der Erzgrube nach und finden deshalb keine Zeit, die Erbauungsstunden zu besuchen«.

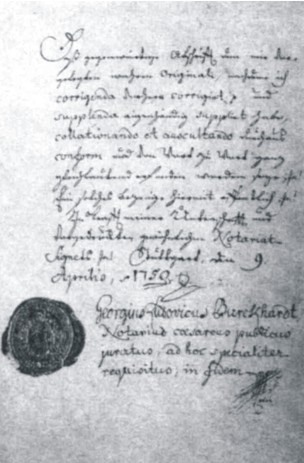

Wenden wir uns nun noch dem Schlussteil des Protokolls zu, der auf Seite 102 mit einem fast als Stoßseufzer zu wertenden *ENDLICHEN* beginnt und feststellt, dass »sich auch noch beiderseits gnädigst abgeordnete und bevollmächtigte Räte miteinander dahin verabredet haben, nach Zurückkunft an ihre Hof die gnädigsten Final Erklärungen und Genehmigungen vorangesetzter auf gnädigste Anweisung abgeschlossener Artikel und Punkte bei ihren höchsten Prinzipalschaften und Auftraggeber so weit als möglich binnen vier bis sechs Wochen a dato der Unterzeichnung des gegenwärtigen Vertrags bewirken zu wollen«. Herzog Carl von Württemberg zeichnet am 21. Dezember 1749 das Dokument gegen und verspricht »dass wir und unsere fürstlichen Erben und Nachkommen dem, was also verglichen und abgehandelt worden, beständig und getreulich leben, darwider keineswegs handeln wollen«.

Damit war ein Werk geschaffen, dessen Bestimmungen das Leben in Oberkochen nachhaltig prägten, das aber auch als Dokument den Geist absolutistischen Herrschaftsdenkens ausstrahlt, in dem sich jedoch dann und wann auch menschliche Züge widerspiegeln. Wichtigste Aussage ist die am Anfang des ersten Abschnitts genannte Vereinbarung über die Glaubensfreiheit, nach der

- »die in beider Herrschaften Territorien zu Oberkochen derzeit und künftig sich aufhaltenden, der Katholischen und Evangelischen Religion Augsburger Konfession zugetane Untertanen, Besitzer, Hausgenossen, Dienstboten und Laboranten bei den Schmieden und Schmelzwerken vermöge des Westfälischen Friedensinstruments Artikel 5 nicht allein mit freiem Gewissen in ihren Häusern außer aller Inquisition ihrer Andacht nachgehen, sondern auch entweder im Ort Oberkochen oder in der Nachbarschaft sooft und welchen Ortes ihnen beliebt, den Religionsübungen beiwohnen, auch Predigten, Messen, Beichten, Absolutionen und das heilige Nachtmahl frei gebrauchen mögen.

- Ferner wird beiderlei Religionsverwandten die weitere Freiheit gelassen, ihre Kinder ungehindert zu einer ihrere Religion zugetanen Kirche und Schule zu schicken, auch in die Kinder- und Catechismuslehre wo es ihnen beliebt«.

Somit dürfte wohl deutlich geworden sein, das Aalener Protokoll ist mehr als ein zeitlich begrenztes Dokument, das Leben und Miteinander im staatlich und konfessionell gespaltenen Ort Oberkochen regeln sollte, sondern es stellt — um einen derzeit beliebten Begriff zu verwenden — so etwas wie eine »Agenda ad ultimo« dar, ein Auftrag, konfessionelles und bürgerliches Miteinander bis ans Ende der Zeit zu praktizieren.

Volkmar Schrenk