Wir setzen den Bericht zum vor 1250 Jahren unterschriebenen sog. »AALENER PROTOKOLL« fort mit Auszügen aus der Rede von OStD. a. d. Volkmar Schrenk, durch die er den Vertrag und dessen Umfeld darstellte.

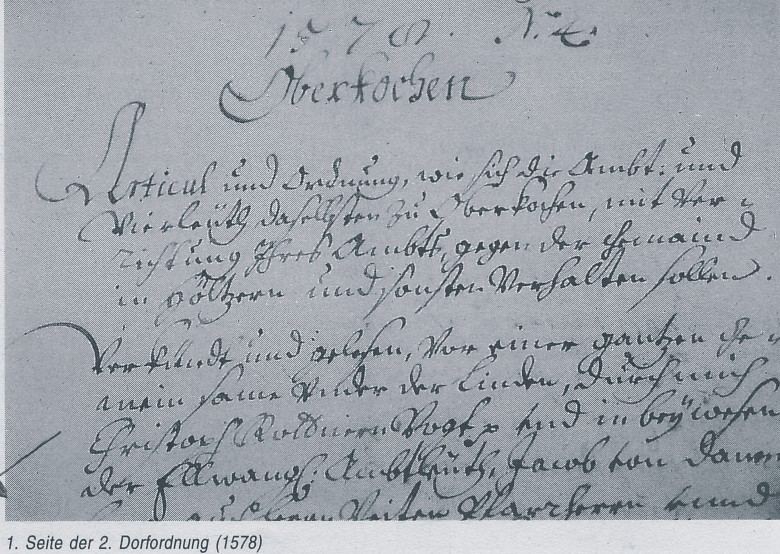

Zur Bekanntgabe dieser Ordnung hatten damals sämtliche Dorfbewohner unter der Dorflinde zu erscheinen, Nur Kranke durften fehlen. Da standen sie, die Untertanen aus den königsbronnischen Häusern und die der ellwangischen Hofstätten und lauschten den Worten des Unterkochener Amtsschreibers Veit Mühlich, der im Hauptberuf Pfarrer in Unterkuchen war. Ihm zur Seite standen der evangelische Vogt von Königsbronn, Christof Rottmann, und sein ellwangischer Kollege Vogt Jakob von Tannenberg, der seinen Sitz auf der Unterkochener Kocherburg hatte.

Waren nun die Oberkochener zu jener Zeit tatsächlich ein so wildes Völklein, dass die 48 Artikel der Dorfordnung nur so mit Verboten gespickt waren: Fluchen und Gotteslästerungen, untreuliches Hausen und die Ehe brechen, den Zehnten hinterziehen, Feld und Gartenfrüchte stehlen, Falschmünzerei und Marksteine in den Fluren versetzen, Zechprellerei und Glücksspiele, Weinausschank nach 9 Uhr abends, Tanz in den Spinn und Kunkelstuben waren verboten — und schließlich auch Wäsche waschen in den Häusern sowie Korn bei Licht dreschen.

Des weiteren waren geregelt Holzmachen in den Gemeindewäldern (es war nicht eigenmächtig erlaubt), Aufnahme von Fremden und Reisenden (sie durften nur höchstens eine Nacht beherbergt werden), der Weinausschank (Wirte durften keine Wucherpreise verlangen und hatten darüber Buch zu führen), die Benutzung der Gemeindebacköfen (dafür hatten die Viererleute 6 Kreuzer einzuziehen), der Dienst des Nachtwächters (und was er zu singen hatte) und schließlich auch der Umgang mit Kranken und Armen (sie sind christlich zu behandeln, damit sie »nicht bei Hunger und Frost wie das Vieh sterben«).

Zunächst scheinen Katholiken und Evangelische unter Beachtung der schon angesprochenen Dorfordnung recht pfleglich miteinander umgegangen zu sein. Dies änderte sich, als 1580 in Oberkochen der Bau einer evangelischen Kirche begann.

Der Kirchbau ist eklatantestes Beispiel für die zuvor genannte gegenseitige Verflechtung und daraus entstehender Konflikte.

Denn die evangelische Kirche lag im katholischen Gebiet, jedoch auf einem Grundstück, das nach Ansicht des Erbauers in evangelischem Besitz war. Und später, als das erste evangelische Schulhaus eingerichtet wurde, lag dies am äußersten Ende katholischen Gebiets (dort wo heute die Bgm.-Bosch-Straße in die Aalener Straße mündet), so dass der Schulweg evangelischer Schüler weit durch katholisches Gebiet führte.

Nach 1580 entstand ein gespanntes Verhältnis zwischen den Ortsherrschaften, das natürlich auch auf die Untertanen abfärbte. Hauptzankapfel war die Frage, ob die Reformation ein Ereignis sei, das der »Niederen Obrigkeit« (für die das evangelische Königsbronn in seinem Ortsteil zuständig war) oder der »Hohen Obrigkeit« unterliege, die Ellwangen über ganz Oberkochen ausübte (womit der katholische Fürstpropst den evangelischen Kirchbau hätte verhindern können).

Beide Parteien stritten bis vor das Leipziger Reichskammergericht. Jedoch war schon 1583 mit Ulrich Nicolai der erste evangelische Pfarrer und Schulmeister in Personalunion in Oberkochen aufgezogen, womit es in Oberkochen fortan zwei Kir¬chen mit ihren Pfarrern gab, im Lauf der Zeit auch zwei Schulhäuser und Schulmeister, zwei Schultheißen und, was für’s tägliche nicht einfach war, auch verschieden Maß- und Gewichtssysteme (mit uns heute fast abenteuerlich anmutenden Namen wie etwa »Simri«, das sehr gebräuchliche Getreidemaß von ca. 177 Liter, oder »Fuder«, (ein Flüssigkeitsmaß, das 6 »Eimer« fasste, wobei ein Eimer 16 »Imi« enthielt, ein Imi 10 »Maß« und ein Maß 4 »Schoppen« von ca. 0,5 Liter ausmachte). Dazuhin verbargen sich unter demselben Namen oft verschiedenartige Größen). So fasste ein »evangelisch-württembergischer Eimer« etwa die vierfache Menge eines »katholisch-ellwangischen Eimers« (woraus sich aber keine Rückschlüsse auf konfessionell unterschiedliche Trinkkapazitäten herleiten lassen). Und was war (theoretisch) in Oberkochener Kassen nicht alles zu finden, Gulden, Kreuzer, Heller, um nur einige zu nennen. Ich sagte theoretisch, denn es existierten in Oberkochen drei öffentliche Kassen, zwei konfessionelle, »heilige« genannt, und eine kommunale, die nur eines gemeinsam hatten: sie waren meist leer.

Als der Prozeß um den Bau der evangelischen Kirche nach 40 Jahren im Sand verlief, war schon

DER DREISSIGJÄHRIGE KRIEG

im Gange. Im Jahr 1618 hatte der »Prager Fenstersturz« den Anstoß zu diesem Krieg gegeben, der dann 30 Jahre lang Mitteleuropa verheerte, die Ostalb jedoch erst gegen Ende der zwanziger Jahre erreichte. Im Jahr 1629 war die Welt in Oberkochen noch einigermaßen heil. Dies entnehmen wir einem Bericht, den Georg Schleiffer als evangelischer Pfarrer verfasste und der darin für den evangelischen Teil an Frauen, Männern, Mägden, Knechten und Kindern 253 Personen in fünfzig Familien nannte, die in 30 Häusern wohnten, und für den Ellwanger Teil 370 Untertanen in 57 Häusern, womit das lange Zeit gewahrte Zahlenverhältnis von 2 : 1 für die Konfessionen augenscheinlich wird.

Kurz danach wurde aber auch die Ostalb von den Fluten des Kriegs überspült. Kaiserliche Truppen besetzten Aalen und Umgebung und führten wieder katholische Gottesdienste ein. Nach der Schlacht bei Nördlingen 1634 ging Aalen in Flammen auf, die Unterkochener Kocherburg wurde niedergebrannt. Oberkochen hatte unter Plünderungen durch marodierende Truppen zu leiden, die durch das Kocher- und Brenztal zogen, so dass die Bevölkerungszahl von 620 auf 100 sank und die Pfarrstellen zwischen 1635 und 1653 oft nicht besetzt waren.

Nach dem Westfälischen Frieden von 1648 ging es zwar langsam wieder aufwärts, aber im Jahr 1715 brachte die Errichtung einer württembergischen Zollstation in der Ortsmitte neue Schwierigkeiten, vor allem für den Handel. Dennoch muss festgestellt werden, trotz staatlicher Trennung und kirchlicher Spaltung, trotz doppelter Verwaltung durch einen ellwangischen und einen württembergischen Schultheißen, trotz zweier verschiedenartig konfessionell ausgerichteter Schulen und Kirchen verstanden sich die Oberkochener meist als Einwohner eines gemeinsamen Dorfes, in dem nach dem Augsburger Religionsfrieden das Prinzip »cuius regio, eius religio« kompromissslos Gestalt angenommen hatte.

Ich sagte, die Oberkochener vertrugen sich »meist«, denn zeitweise war man sich gar nicht gewogen, die Evangelischen fuhren am Fronleichnamstag bedenkenlos ins Heu, während Katholiken am höchsten evangelischen Feiertag, dem Karfreitag, ungeniert ihr Holz spalteten. Da nach rund 150 Jahren die Bestimmungen der alten Dorfordnung weitgehend in Vergessenheit geraten waren, mussten neue Regeln für’s Zusammenleben gefunden werden. Doch dazu bedurfte es eines Vermittlers, dessen Rolle die als

DRITTE POLITISCHE KRAFT

im Raum der Ostalb agierende Reichsstadt Aalen einnahm.

Aalen hatte sich mit Nachhilfe des vom württembergischen Herzog eigens zu diesem Zweck entsandten Kanzlers der Universität Tübingen, Jakob Andreä, am Peter-und-Pauls-Feiertag 1575 zum evangelischen Glauben bekannt. Wohl nicht zuletzt unter Einfluss Ellwangens, dessen Gebiet die Stadt nahezu einschloss und das seine Patronatsrechte in der Stadt nicht preisgeben wollte, hinkte Aalen damit in Sachen Reformation anderen Reichsstädten wie Ulm, Reutlingen oder Heilbronn um vier Jahrzehnte nach. Jakob Andreä weilte vier Wochen in Aalen und setzte den aus Thüringen stammenden Pfarrer Adam Salomo als evangelischen Prediger ein. Dennoch versuchte der Ellwanger Fürstpropst immer wieder, die Stadt dem alten Glauben zurückzuholen, was im Zuge der Gegenreformation sogar zeitweise gelang. Letztendlich aber blieb Aalen evangelisch.

Ohngeachtet der zwischen dem »Herzogshaus Württemberg«, dem »Hochfürstlichen Stift Ellwangen« und der »des Heiligen Römischen Reiches Stadt Aalen« bestehenden konfessionellen und machtpolitischen Gegensätze kam erstmals im November des Jahres 1576 eine vertragliche Regelung zwischen zweien der genannten Herrschaften unter Vermittlung der dritten zustande, wobei Abgesandte von Aalen und Ellwangen im württembergischen Heidenheim eine Vereinbarung bezüglich der Aalener Pfarrstellen aushandelten.

Mag sein, dass im Jahr 1731 die Erinnerung an dieses Zusammenwirken mit dazu beitrug, auf die bewährte Dreierkombination zurückzukommen, als der erste Versuch gemacht wurde, das Zusammenleben der Konfessionen im zweigeteilten Oberkochen in geordnete Bahnen zu lenken. Da diesmal die Kontrahenten Ellwangen und Württemberg waren, wurde als Verhandlungsort die zwar evangelische, dennoch aber staatlich neutrale Reichsstadt Aalen gewählt, womit wir nun beim zweiten Hauptpunkt unserer Darlegungen angelangt sind, dem »AALENER PROTOKOLL«.

Volkmar Schrenk