Unser Bericht Nr. 35 befaßt sich aus Anlaß der Tatsache, daß es noch in diesem Jahr 90 Jahre werden, daß die Katholische Pfarrgemeinde »St. Peter und Paul« eine schriftliche Beschreibung Ihres geplanten Kirchenneubaus erhielt, mit diesem Projekt. Unterzeichnet ist der Beschrieb von den beiden Stuttgarter Architekten Beisbarth und Früh am 15. Dezember 1898.

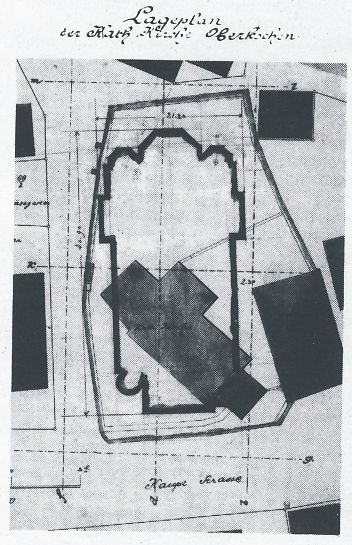

Da in der Beschreibung darauf Bezug genommen wird, daß für den Sockel des Kirchenneubaus vorhandene Dolomitquader der früheren Kirche Verwendung finden würden, veröffentlichen wir die sehr interessante Grundrißzusammenzeichnung (alte plus neue Kirche) der Architekten. Sie zeigt uns, daß für den Neubau eine völlig »unorthodoxe« neue Gesamtkonzeption entwickelt wurde. Eine besondere gravierende und mit Sicherheit damals heiß diskutierte Änderung ist, daß von der seinerzeit noch fast unumstößlichen West-Ost-Achsengerichtetheit eines Kirchenbaus (Eingang im Westen Altar mit Chor im Osten) abgewichen wurde. Der Grund liegt klar auf der Hand: Die Kirche war in ihrem räumlichen Konzept nicht in der traditionellen Achse unterzubringen.

Diese Verdrehung der Raumachse zugunsten einer besseren Nutzung des zur Verfügung stehenden Bauplatzes ist noch heute gut am Kirchturm ablesbar: Er steht, da er von der Vorgängerkirche und von deren Vorgängerin im Grundriß und in dem Sockelgeschoß aus dem Mittelalter übernommen worden war, um 45 Grad verdreht zur neuen Kirchenachse in der alten West-Ost-Richtung. — Ein sehr mutiger Schritt der damaligen Gemeinde. Man muß sich gesagt haben: es kommt nicht so sehr darauf an, wo in der Kirche, und in welcher Richtung man betet, sondern daß man betet. Der jahrhundertalte Friedhof war in diesem Zusammenhang in weiten Teilen überbaut worden. Auch dies lief sicherlich nicht ohne harte Diskussionen ab.

Die Grundsteinlegung zum Kirchenneubau erfolgte am 11. September 1899, die Kirchenweihe bereits am 25. Oktober 1900 (Heimatbuch S. 54 und 55).

Zu der nun folgenden Beschreibung des geplanten Kirchenneubaus veröffentlichen wir das schwarz/weiß-Repro eines Aquarells, das im Original mit »Beisbarth und Früh« signiert ist. Wo sich das Original dieses Aquarells, das höchstwahrscheinlich aus d. Jahr 1898 stammt, befindet, konnte nicht festgestellt werden. Auf die Spuren dieser »Vision« der neuen Ansicht des Kirchenbaus in der »Kirchgass«, wie die Aalener Straße damals noch hieß, geriet ich durch Zufall, als mir ein Kollege vor einiger Zeit einen nur 10 cm auf 5,5 cm großen Ausschnitt aus einer Ansichtskarte, die vor 90 Jahren bei Greiner und Pfeiffer in Stuttgart in farbigem Rasterdruck verlegt wurde, schenkte. Leider ist diese Postkarte nicht als Ganzes erhalten. Sehr interessant an dem kleinen Druck ist, daß sich in dieser hypothetischen Ansicht neben dem geplanten Neubau noch der alte, nicht aufgestockte Turm befindet, der noch seine barocke Haube trägt. (Wir haben ein Foto der alten Kirche, auf der der Turm so aussieht, in BuG vom 23.10.1987 veröffentlicht im Zusammenhang mit dem Bericht »Oberkochens vergessener Ehrenbürger Pfarrer Franz Breitenbach (1819 — 1900)«. Die endgültige Planung sah ja dann die Aufstockung des Turms und einen spitzigen Helm statt der Haube vor, — so, wie wir den Turm bis auf den heutigen Tag kennen.

Dietrich Bantel

St. Peter- und Paul Kirche Oberkochen

Baubeschreibung des Architekten vom 15. Dez. 1898

(Archiv St. P. + P.)

Neue Katholische Kirche in Oberkochen, Oberamt Aalen.

Die Richtung der Längenausdehnung der Kirche ist so gewählt, daß möglichst viel Platz zur Überbauung gewonnen wurde. Dabei lehnt sich die Kirche an den vorhandenen romanischen Turm an, (ca. 13. Jahrhundert), der noch in gutem baulichem Zustand ist, und als Zeuge vergangener Zeiten erhalten bleiben soll. Der romanische Turm gab auch Veranlassung Bauart und Form der Kirche in romanischem Styl (des 19. Jahrhunderts) zu erhalten.

Die Gesamtlängenausdehnung der Kirche ist 42 m, die des Querschiffs 21,5 m. Die Breite des Langhauses beträgt 19 m; Quer- und Mittelschiff haben eine Lichtweite von 9 m, das Seitenschiff eine solche von 3,5 m, der Chor ist 10 m lang und 8 m breit.

Um die massige Erscheinung des Turmes einigermaßen abzuschwächen, ist eine Änderung am unteren Stock durch Abschrägung der Ecken und durch Einbruch eines Portals gegen die Hauptstraße geplant.

Das Treppentürmchen an der linken Seite der Hauptfassade enthält den Aufgang zu den Orgelemporen und zum Dach der Kirche und ist notwendig geworden, weil dieser Aufgang im Hauptturm — wegen seiner Stellung — nicht untergebracht werden konnte.

Dem Mittelschiff der Kirche ist eine Vorhalle (Paradies) vorgelagert, die vorbereitend und zur Sammlung dienend wohl zu Recht besteht; über dieser liegt dann die Orgelempore mit 36 Plätzen für Sänger.

Ein Querhaus, das jedoch mit seinem First unter die Traufe des Langhauses gelegt ist, kreuzt das dreischiffige Langhaus und hat den Zweck der Unterbringung von Seitenaltären und Beichtstühlen.

Der Chor bildet die Verlängerung des Mittelschiffs; an die Seiten desselben lehnt sich einerseits die Sakristei, andererseits die Taufkapelle an. Die Pfeiler der Führung tragen massive Gurtbögen. Der Chor, die Orgelempore und ein Teil des Querschiffs ist nach Moniersystem überwölbt gedacht, während die Seiten- und Querschiffe sowie das Mittelschiff horizontal überdeckt angenommen sind. Die Holzdecken sind dem Charakter des romanischen Styl angepaßt und hauptsächlich aus pecuniären Gründen gewählt.

Links vom Triumphbogen — also an der Evangelienseite — steht die hölzerne Kanzel.

Im Chor ist ein Hauptaltar und zu beiden Seiten des Triumphbogens im Querschiff sind Seitenaltäre und die Beichtstühle untergebracht.

Für die Taufhandlungen sind in der Taufkapelle außer dem Taufstein noch 16 Sitzplätze angeordnet.

Die Orgel ist zweiteilig und läßt das Licht der Hauptfrontrosette ungehindert in das Mittelschiff eindringen. Die Paramentenkammer liegt über der Sakristei und ist von dieser aus mit einer Holztreppe zugänglich gemacht.

Die Architektur des Inneren ist dem Äußeren entsprechend einfach, aber würdig gehalten.

Die Motive der Hauptfront mit Rosette und steigendem Bogenfries wiederholen sich vereinfacht in den Giebelansichten des Querhauses.

Die Gesamtzahl der Sitzplätze gestaltet sich ungefähr wie folgt:

Sitze im Mittel- und Seitenschiff — 660

Orgelempore — 36

Taufkapelle — 16

Zuschlag für Kinder — 58

zusammen 770 Sitzplätze,

denen 1.000 Seelen des Ortes gegenüber stehen.

Die Hauptgänge sind 1,5 m, die Seitengänge dagegen nur 1,2 m breit angenommen.

Um den Zugang der Kirche von der Ortsstraße her zu erleichtern, ist hier ein Aufgang zur Kirchenterrasse geplant, die sich auf dieser Seite in einer Breite von 2,5 m und breiter bis zum Querschiff hinzieht.

Als Baumaterialien sollen Anwendung finden zum Fundament:

Beton aus Kleingeschläg des in der Gegend anstehenden Jura;

zum Sockel: vorhandene Dolomitquader der früheren Kirche;

als Hausteine für die Vorderfassade: Buntsandstein aus der Gegend von Calw;

für die Architekturglieder der sämtlichen übrigen Fassaden: Kunststein in der Farbe des oben erwähnten Buntsandsteins;

für die Gliederungen, Säulen etc. der Innenarchitektur: Schorndorfer und Niederalfinger Stubensandstein;

zu den Fußböden: Böhmenkirchner Kalksteinplättchen; im Chor: Metlacher Plättchen.

Für die Gewölbe sind, soweit sie nicht aus Rapitz oder in Moniersystem hergestellt werden, Töpfe vorgesehen.

Die Holzdecken sind aus gehobeltem und gefaßtem Tannenholz herzustellen, das als Naturholz zu belassen und nur zu lackieren ist.

Das Kirchendach soll mit braunen glasierten Falzziegeln eingedeckt werden und auf den Gräten rothe Kohlziegel erhalten.

Stuttgart, den 15. Dezember 1898

gez. Beisbarth u. Früh

Architekten

Der Turm ist in dieser Beschreibung, die wohl gleichzeitig mit unserer heutigen Abbildung entstand, also um 1898, ebenso nicht enthalten. Die Veränderung des Turms, die in einer beachtlichen Verlängerung besteht, wurde zu einem späteren Zeitpunkt geplant.

Interessant ist, welche baulichen Maßnahmen nicht zum Zuge kamen, und welche inzwischen verändert wurden.

Dietrich Bantel