Lehrer an der Evangelischen Schule Oberkochen 1911 — 1934

(2. Folge)

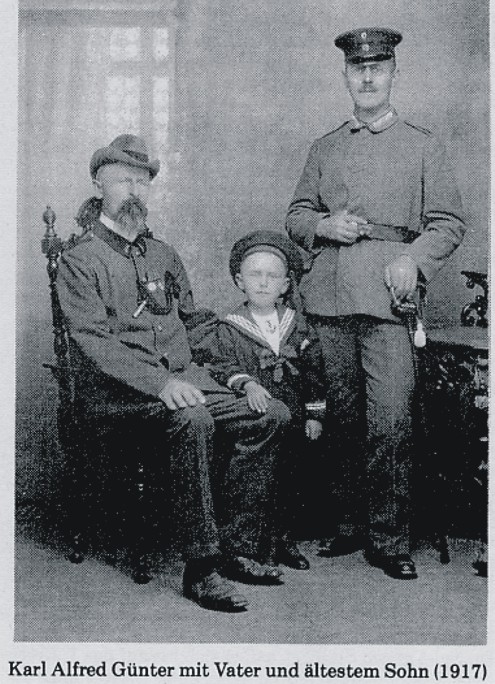

Der erste Teil der Erinnerungen an Hauptlehrer Günter berichtete über dessen Jugendzeit und Werdegang bis zur Übernahme seiner ersten und noch unständigen Schulstelle in Friolzheim.

Heirat

Als Junglehrer kehrte Karl Alfred häufig im Friolzheimer »Adler« ein. Jedoch der Adlerwirt Karl Hermann merkte gar bald, daß das Interesse des jungen Lehrers nicht nur seinen Spätzle und dem Sauerkraut, nicht nur seinem dunklen Bier und den aus seiner Metzgerei stammenden Würsten und saftigen Fleischportionen galt. Nein, der Junglehrer hatte ein Auge auf seine Tochter Wilhelmine Mathilde geworfen — und nun ging alles recht schnell, der standesamtlichen Trauung in Friolzheim am 27. April 1911 folgte zwei Tage später die kirchliche Hochzeit in der Stuttgarter Friedenskirche.

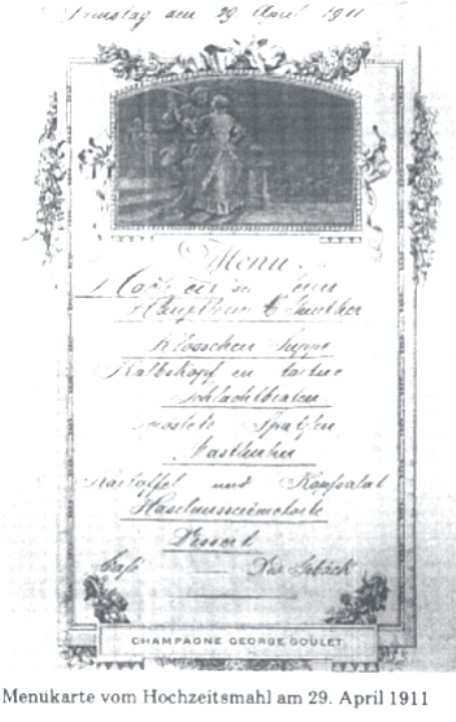

Nach dem Gottesdienst wurde ausgiebig gefeiert. Karl Alfreds Schwiegervater, selbst Wirt, Metzger und Bauer, ließ ein für damalige Verhältnisse oppulentes Mahl servieren, zu dem eine »klassische Suppe« und »Kalbskopf en tartare« den Auftakt bildeten. Dann gab es »Schlachtbraten« mit »gerösteten Spätzle«. Ein weiterer Gang aus »Masthuhn mit Kartoffel- und Kopfsalat« schloß sich an. Schließlich rundeten »Haselnußcremetorte, Dessert und diverses Gebäck« das Hochzeitsmenü ab. (Woher wir dies alles wissen? Nun, die von der Enkelin gesammelten Unterlagen enthalten auch die Menu Karte vom 29. April 1911.)

Ab nach Oberkochen

Nun konnte sich Karl Alfred Günter nach einer ständigen Lehrerstelle umsehen. Diese fand er in Oberkochen, wo Lehrer Beck wegen unüberbrückbarer Differenzen mit dem Pfarrer ausgeschieden war. Hier warteten 30 Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge und ein im Jahr 1861 erbautes Schulhaus samt Lehrerwohnung auf das neue Lehrersehepaar.

Im evangelischen Schulhaus

Die jungen Eheleute Karl Alfred und Wilhelmine Mathilde Günter fanden in Oberkochen ein Schulhaus vor, das 1861 solide erbaut — es hatte 6788 Gulden gekostet — sich vorteilhaft von seinem Vorgänger abhob, den 1853 der Amtsarzt als gesundheitsschädlich eingestuft hatte. Im Schulraum des neuen Hauses fanden die 30 Schulkinder bequem Platz. Auch die im Obergeschoß gelegene Lehrerwohnung bot für die Lehrersfamilie genügend Raum. Außerdem waren Keller und Dachboden vorhanden, sogar die Remise für einen Wagen war vorhanden.

Begleiten wir nun Karl Alfred Günter an einem Sommertag durch den Schulalltag. Um 6 Uhr hatte ihn der harte Schlag der katholischen Kirchenuhr geweckt. Aufstehen, waschen, rasieren gingen rasch vonstatten. Da es noch keine Wasserleitung gab, mußte Wasser an einem der zehn im Ort vorhandenen »selbstlaufenden Brunnen« geholt werden. Währenddessen hatte Frau Günter das Frühstück bereitet: Kathreiners Malzkaffee, ein von der Hausfrau hergestellter »weißer Kipf«, der in den Kaffee eingetunkt wurde (Teig aus Mehl, Milch und Salz, vom Bäcker ausgebacken) und als Beigabe etwas »Oberkochener Gsälz« aus Wacholder oder Waldbeeren.

Kurz vor 7 Uhr stieg Lehrer Günter die Schulhaustreppe hinab — im Sommer mußte er nicht vor Unterrichtsbeginn den eisernen Ofen anheizen — und erwartete die ältesten Schüler der 5. bis 7. Klasse, die den Unterricht mit einem Schulgebet begannen. In den Viererbänken mit ihren Klappsitzen und den eingelassenen Tintenfäßchen hatten etwa 12 Kinder Platz genommen. Zunächst ging’s ans Rechnen. Der Unterrichtsstoff war auf drei Jahre verteilt, so daß innerhalb dieser Frist jeder Schüler alle Gebiete zu beackern hatte, es aber der Kunst des Lehrers überlassen blieb, am Schuljahrbeginn jeweils neu nachrückende Schüler zu integrieren.

In der zweiten Stunde war Aufsatzschreiben dran (montags mußte sogar manchmal die Sonntagspredigt des Pfarrers wiedergegeben werden). Während die Federn eifrig über das Papier kritzelten, schrieb Lehrer Günter weitere Aufgaben für die später einsetzende Eigenarbeit an die Tafel.

Um 9 Uhr stellten sich die Zweit- bis Viertkläßler in der Schule ein. Nun war für alle Singen angesagt, wozu Lehrer Günter nach seiner Violine griff, auch Memorieren von Gedichten war zu üben.

Ab 10 Uhr widmete sich der Lehrer besonders den »Mittelstuflern«, während die Älteren selbständig arbeiteten und ihre Aufgaben vom »Primus» (meist war es eine »Prima«) kontrolliert wurden. Schließlich kamen um 11 Uhr noch die »Erstkläßler, Tintenfresser« ins Schullokal, das nun vollständig besetzt war. Sie wurden vom Lehrer betreut, aber auch durch geeignete ältere Schüler, — und als vom Kirchturm das Zwölfuhr-Läuten ertönte, war der Vormittagsunterricht beendet.

Während des Sommers war am Nachmittag kein Unterricht, da die Kinder zu Hause mithelfen mußten: Viehhüten, Beeren suchen, für Handwerker Wasser herbeischleppen, jüngere Geschwister betreuen, Laub und Holz im Wald sammeln. In den Wintermonaten war an zwei bis drei Nachmittagen Unterricht, denn in dieser Zeit begann die Schule erst um 8 Uhr.

Volkmar Schrenk