Geht man im Frühjahr auf Fossiliensuche über Oberkochener Äcker, so kann man mitunter besonders schöne »Muscheln« mit 1–2 cm Durchmesser finden, fast so dick wie breit. Versucht man diese »Muscheln« zu bestimmen, so fallen einige Besonderheiten auf, die darauf hindeuten, daß es sich bei diesen Fossilien um überhaupt keine »Muscheln« handelt, sondern um Armfüßer, Brachiooden. Diese Tiergruppe war im Erdaltertum, besonders im Karbon (vor 350 Mill. J.) sehr häufig, laßt sich aber bis ins Praekambrium (vor 800 Mill. J.) zurückverfolgen. Im Jura erreichte diese Gruppe ein zweites Häufigkeitsmaximum. Insgesamt kennt man über 10.000 fossile Arten!

Heute finden wir Armfüßer noch in einer Reihe von Gattungen (mit knapp 300 Arten) verbreitet im küstennahen Bereich der Meere (Schelf). In Südeuropa (z.B. in Portugal) werden Brachiopoden auf dem Fischmarkt verkauft (als »Meeresfrüchte«) und gegessen. Einige Formen dringen auch in die Tiefsee vor (bis 5.000 m Tiefe).

Die Jura-Armfüßer werden nach einer damals weit verbreiteten Gattung (Terebratula) auch kurz als »Terebrateln« bezeichnet.

Die heute noch lebenden Arten liefern uns genauere Einblicke in die Lebensweise und die innere Organisation dieser »Lebenden Fossilien«.

Die Larven dieser Tiere setzen sich auf einer Unterlage fest und bleiben zeitlebens an diesen Ort gebunden. Einige Arten leben im Schlamm in selbstgegrabenen, senkrechten Röhren. Die Nahrung der Armfüßer besteht aus Plankton, millimetergroßen, im Meerwasser schwebenden Algen und Tierchen. Es wird ein Wasserstrom erzeugt, die darin befindlichen Planktonten bleiben an den beiden mit Tentakeln besetzten Armfüßen hängen, die sie zur Mundöffnung befördern. Bei vielen Arten endet der Darm blind, es ist also keine Afteröffnung vorhanden. Die Ausscheidung der Nahrungsreste erfolgt in komplizierter Weise mit Hilfe eines Gallertstiels, mit dem die Kotreste verbacken und durch Wachsen des Stiels nach außen befördert werden.

Die ähnliche Lebensweise hat zu einem ähnlichen Aussehen wie bei den Muscheln geführt. Die Armfüßer sind aber mit den Weichtieren (zu denen die Muscheln gehören) gar nicht verwandt, sie gehören in die Nähe der Moostierchen (Bryozoen) und Hufeisenwürmer.

Ein wesentlicher Unterschied zu den Muscheln besteht in der Anordnung der beiden Schalen, die gleichzeitig die innere Organisation widerspiegelt: Bei den Muscheln können wir eine rechte und eine linke Schale unterscheiden, bei den Armfudern dagegen eine Ober- und eine Unterschale. Das läßt sich auch noch bei den Muscheln zeigen die »auf der Seite liegen«, wie es bei Austern, aber auch bei der bekannten Jakobs- oder Pilgermuschel der Fall ist.

Hat man sich einmal eingesehen, so lassen sich Terebrateln und Muscheln gut auseinanderhalten. Wer das lernen möchte, für den gilt der Spruch aus der Fernsehwerbung: »Come in and find out!« — im Heimatmuseum Oberkochen! Auf Deutsch: Komm rei on guck!

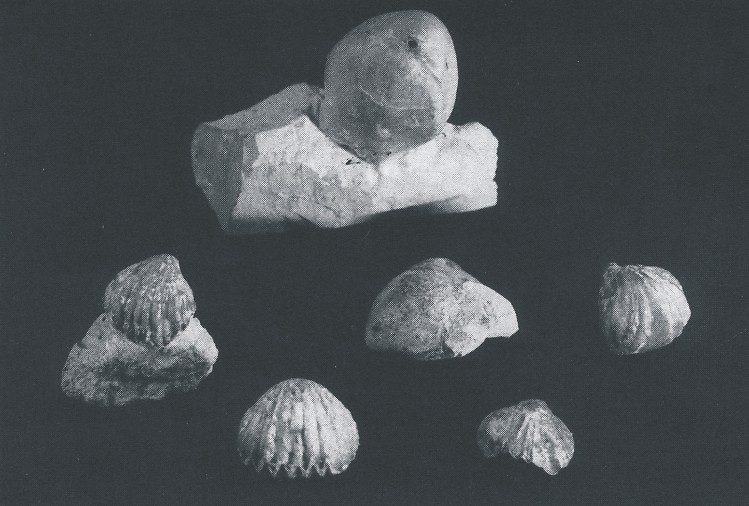

zum Foto:

Herr Stelzenmüller hat Armfüßer fotografiert, die aus der Privatsammlung von Herrn Abele stammen. Die große Schale gehört zu einer Terebratula-Art; sie ist fast 5 cm lang. Dieses Fossil wurde in der Lenzhalde gefunden. Die kleineren Schalen gehören zu Tieren aus der Gattung Rhynchonella, sie kann man häufiger bei »Ackersuchgängen« finden. Die fotografierten Exemplare wurden aus anstehendem Gestein herausprapariert. Es sind echte »Oberkochener«.

Horst Riegel