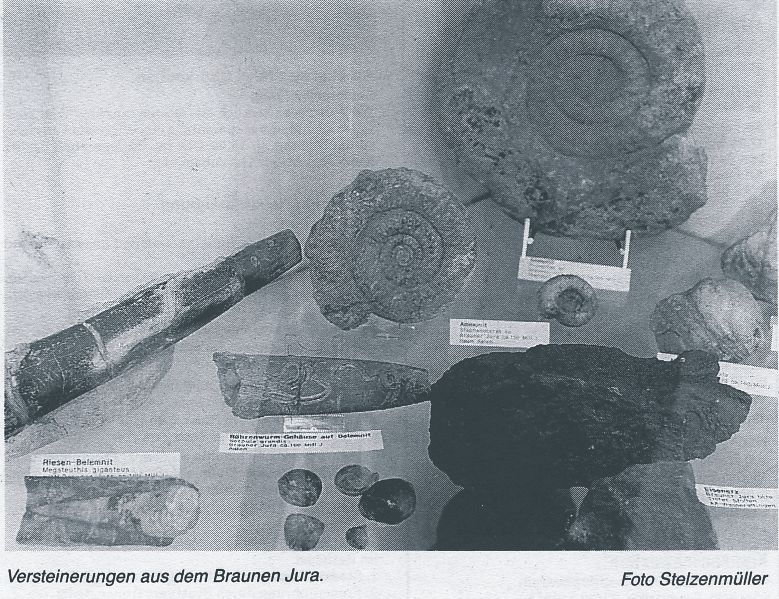

Die mittlere Unterabteilung des Jura ist der Dogger oder Braune Jura. Seinen populären deutschen Namen hat er von der Farbe seiner wichtigsten Schicht, dem Eisensandstein, die durch das darin enthaltene Eisen(III)oxid (Fe2O3) bedingt wird.

Im Heimatmuseum ist der Braune Jura nur verhältnismäßig spärlich vertreten; das hat seine Gründe vor allem darin, daß einmal aus dem Schwarzen Jura schönere Funde vorhanden sind, zum anderen die Oberkochener Fossilien nur aus dem Weißen Jura kommen. Es ist also ein eher zufälliges Ergebnis.

Für die wirtschaftliche Entwicklung der Region Ostalb war dagegen gerade der Braune Jura von sehr großer Bedeutung. Die Eisengewinnung aus den hiesigen Vorkommen führte einerseits zu dem Entstehen der Schwäbischen Hüttenwerke und einer metallverarbeitenden Industrie, andererseits zu einer starken Lichtung der vorhandenen Wälder, welche die für die Verhüttung benötigte Holzkohle liefern mußten. Auch Oberkochens Hochofen am Kocherursprung und die daran anschließende Schlackenwäsche sind so entstanden. Für die Eisenverhüttung sind Eisenerz und Kohle notwendig. Hochöfen wurden deshalb am Standort einer der beiden Rohstoffe gebaut, häufig an beiden, weil die Fuhrwerke, die (Holz-)Kohle zum Erz brachten, als Rückfracht Erz zum Kohle-Standort transportierten. Einzelne, auf Oberkochener Gemarkung gefundene Erzbrocken bezeugen diesen Rohstoff-Austausch. — Übrigens liegen die bekannten Lothringer Eisenerzflöze (Minette) ebenfalls im Braunen Jura. Heute ist der Eisenerzabbau wegen des mit 21–42 % geringen Eisengehaltes (verglichen mit anderen Vorkommen) eingestellt worden.

Die untersten Schichten des Braunen Jura werden als Aalenium bezeichnet. Sie erreichen bei uns mit 150 m fast zwei Drittel der Gesamtmächtigkeit des Braunen Jura.

Der Braune Jura ist die Erdzeit vor 170 bis 155 Mill. Jahren. Er beginnt mit einer Tonschicht (Opalinuston, benannt nach einem dafür kennzeichnenden Ammoniten), die in einem einige hundert Meter tiefen Meer gebildet wurde. Im Gelände kommt es in seinem Bereich häufig zu Rutschungen. Er liefert oft die Grundlage für Ziegeleien (z.B. in Essingen).

Darauf folgt der Eisen- oder Personatensandstein. Er wurde in einem wesentlichen flacheren Meer gebildet; darauf weisen u.a. Auswirkungen von Gezeiten hin, die sich z.B. in typischen Wurmspuren zeigen. Der Sand wurde von der Abtragung des nicht weit entfernten Festlandes geliefert. Sandsteine mit geringerem Eisengehalt sind begehrte Bausteine, so für das Ulmer Münster und die Oberkochener Peter- und Pauls-Kirche.

Die jüngeren Schichten des Braunen Jura sind weniger mächtig ausgebildet (Blaukalke, Giganteuston, Dunkle Mergel, Ornatenton).

Hier findet man die größten Belemniten, die bis 1 m lang sein können. Typisch sind hier ferner Austern und Hahnenkammaustern, mit teilweise bis 2 cm dicken Schalen.

Horst Riegel