Seelilien werden auf den ersten Blick meist falsch eingeordnet. Es sind keine Pflanzen, sondern die Skelette von Tieren. Es sind aber auch keine Korallentiere, obwohl hier durch den strahligen Grundaufbau und die tentakelbesetzte Krone eine große Ähnlichkeit besteht. Es sind Stachelhäuter (Echinodermen), also Verwandte der Seesterne, Schlangensterne, Seeigel und Seewalzen, die in großer Artenzahl den Meeresboden besiedeln (und in den vergangenen Erdepochen besiedelt haben). Seelilien sind die einzigen heute noch lebenden sessilen (festsitzenden) Stachelhäuter. Heutige Vertreter können an einem Körper (Kelch) (bis 2,2 cm Durchmesser) bis 19 cm lange Arme tragen; der Stiel kann bis 2 m lang sein.

Sie sind seit Beginn des Erdaltertums überliefert; heute kommen sie noch mit einer Reihe von Arten in der Tiefsee vor. In der »Schnorchel- und Freitauchzone« der Meere werden sie von den nahe Verwandten Haarsternen vertreten, die wenigstens in der Jugendphase festsitzend sind. Obwohl stellenweise häufig, werden diese meist nachtaktiven Tiere oft übersehen. Es sind Planktonfresser; die Schwebetierchen des Meerwassers bleiben an den feinen Verästelungen der Arme (die bis 35 cm lang sein können) hängen; sie werden zur zentralen Mundöffnung gespült und dort aufgenommen.

Im Erdaltertum und Erdmittelalter gab es Seelilien auch in flacheren Meeresbereichen, darunter wahre Riesenexemplare mit Stielen bis zu 18 m Länge! Die wohl schönste und imposanteste Seeliliengruppe kann man im Hauff-Museum in Holzmaden bewundern, die Grundplatte hat die Maße 18 m x 6 m; sie trägt einen etwa 12 m langen Baumstamm, auf dem über hundert Seelilien sitzen. Eine fast ebenso mächtige Gruppe aus Holzmaden befindet sich im Löwentor-Museum in Stuttgart. Eine schöne Seelilie hängt im Treppenhaus der Dreißentalschule.

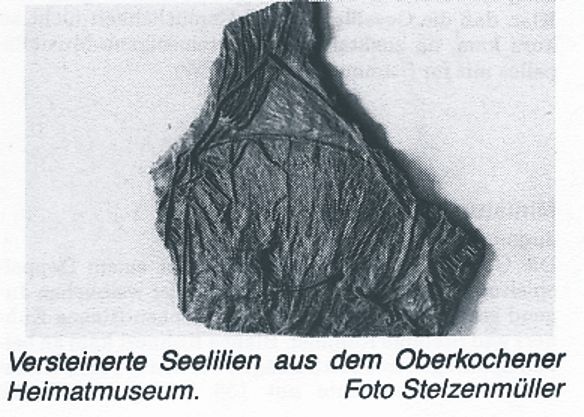

Aber auch unsere beiden Seelilienplatten können sich sehen lassen. Sie wurden bei Wasseralfingen gefunden und stammen aus der Sammlung Werner (Aa.-Dewangen). Platten in dieser Größe werden bei uns nur selten gefunden, da es keinen großflächigen Abbau des Schwarzjuraschiefers gibt (das ist ja der Vorteil der Fundstellen um Holzmaden/Bad Boll). Es sind jeweils Seeliliengruppen, bei denen Stiele, Kelche mit Armen etc. sehr gut erhalten sind. Eine dritte Platte, die besonders gut den Stielaufbau erkennen läßt, können wir leider aus Platzmangel nicht ausstellen.

Die im Schwarzjura erhaltenen fossilen Seelilien-Gruppen sitzen sehr häufig auf Baumstämmen. Daraus leitet sich die Annahme her, daß diese Situation der Normalfall wäre. Diese Meinung kann ich nicht teilen. Im Schwarzjurameer war der Meeresboden in unserer Gegend absolut lebensfeindlich; das im Wasser gelöste Schwefelwasserstoffgas tötete die Lebewesen ab. Hier konnten die Seelilien nicht groß geworden sein! Ihr Vorkommen muß wo anders, in größerer Entfernung gewesen sein. In unsere Gegend konnten sie aber nur mit einem »Vehikel« gekommen sein. Seelilien, die sich auf Treibholz angesiedelt hatten, konnten damit große Entfernungen zurücklegen, bis sich das Holz so mit Wasser vollgesaugt hatte bzw. soweit zersetzt war, daß es zu Boden sank. Damit kamen die Seelilien in die lebensfeindliche Zone und starben schnell ab. Diesem Umstand verdanken wir die gute Erhaltung der Fossilien.

Also: Die Fehlbesiedelung von Treibholz führte dazu, daß Seelilien überhaupt in unser Gebiet gelangen konnten; die besonderen Bedingungen in den bodennahen Schichten ermöglichten die gute Konservierung der Fossilien.

Stengelglieder von Seelilien sind manchmal in großer Zahl zusammengeschwemmt worden. Phantasievolle Petrefaktensammler haben sie als »Mühlsteine« Trochiten, bezeichnet; sie haben einen Durchmesser von 0,5 — 2 cm; im Volksmund werden sie auch »Sonnensteine« oder »Bonifatiuspfennig«- genannt. Im Muschelkalk, einer Erdepoche vor ca. 230 Mill. J., sind so regelrechte »Trochitenbänke« entstanden, die fast ausschließlich aus Seelilien-Stengelgliedern bestehen. Man findet sie z.B. im Hohenlohischen dort, wo Kocher und Jagst ihre Täler bis in den Muschelkalk eingetieft haben.

Horst Riegel