Für Ende November (20.11.97) haben wir einen Vortrag geplant, den der bekannte »Eisenbahnspezialist« Dr. Kurt Seidel, Schwäbisch Gmünd, halten wird. Den Besitzern des Oberkochener Heimatbuchs ist er als Verfasser des Eisenbahnartikels bekannt. (Seiten 407 — 415)

Anläßlich des 125. Geburtstags des Anschlusses von Oberkochen an die bestehende Bahnlinie Stuttgart/Aalen im Jahr 1864 hielt Dr. Christhard Schrenk, Archivar bei der Stadt Heilbronn, 1989 einen ausführlichen Vortrag zu diesem Thema.

Inzwischen sind aus diesen 125 Jahren schon 133 Jahre geworden. Als Vorbereitung zu dem Vortrag von Herrn Dr. Seidel haben wir von Herrn Dr. Schrenk eine knappe Zusammenfassung seines Vortrags vorliegen, die wir in 2 Teilen abdrucken werden.

In den Räumen 4, 5 und 6 des Oberkochener Heimatmuseums, das nach 4 Jahren Arbeit während der Stadtfestwoche am 23.6.1997 eröffnet wird, werden die Zusammenhänge zwischen dem langsam einsetzenden Niedergang des Köhlereiwesens ab dem Anschluß Oberkochens an die Eisenbahn im Jahr 1864 — Holzkohle war nun nicht mehr gefragt, weil per Bahn der effektivere Energieträger »Steinkohle« abtransportiert werden konnte — und der Frühindustrialisierung, die mit Jakob Christoph Bäuerle, der 1860 das Bohrermacherhandwerk in Oberkochen einführte, aus dem sich bekanntlich die heute weltweit bekannte Oberkochener Holzbearbeitungswerkzeugindustrie entwickelte, transparent.

Oberkochen mit seinem bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts rein landwirtschaftlichen Charakter entwickelte sich zu einem landwirtschaftlich/industriellen Mischdorf. Es gab neue attraktive Arbeitsplätze — die Bevölkerungskurve begann merklich zu steigen.

Der Anschluß Oberkochens an die Eisenbahn hatte entschieden nachhaltigere Folgen für Oberkochen als sein Anschluß an die Autobahn, der in seinen Auswirkungen auch nicht zu unterschätzen ist, sich aber hauptsächlich als Konkurrenz zur Bahn darstellt.

Lassen wir uns durch die Ausführungen von Dr. Christhard Schrenk, einem Sohn unserer Stadt, in die Geburtsstunde der Eisenbahn in Oberkochen zurückversetzen.

Dietrich Bantel

133 Jahre Eisenbahnverbindung Aalen Heidenheim

Dr. Christhard Schrenk (Heilbronn)

Wie die Eisenbahn nach Oberkochen kam (Teil 1)

Im Jahre 1825 verkehrte in England die erste Dampfeisenbahn der Welt von Stockton nach Darlington. Genau ein Jahrzehnt später 1835, konnte auch in Deutschland das neue Verkehrsmittel bestaunt werden, als die berühmte Adler-Lokomotive von Nürnberg nach Fürth dampfte. Das Königreich Württemberg sah den ersten Eisenbahnzug ein weiteres Jahrzehnt später, 1845, von Cannstatt nach Ludwigsburg fahren. Anfang Mai 1858 debattierte die württembergische Ständeversammlung über den weiteren Aufbau des Eisenbahnsystems im Lande, das zu diesem Zeitpunkt im wesentlichen aus der Strecke Heilbronn — Stuttgart — Ulm — Friedrichshafen bestand. Aus allen Teilen des Landes waren Bittschreiben eingetroffen. Darin legten die jeweiligen Städte und Gemeinden klar, warum der gewünschte eigene Eisenbahnanschluß von höchster Priorität sei, jedenfalls wesentlich wichtiger als alle anderen denkbaren Linien. In der entsprechenden »Untertänigen Bitte Heidenheim um alsbaldige Erbauung einer Eisenbahn von Aalen hierher (Heidenheim) vom 21. Mai 1858« *) heißt es:

»Nur haben wir zu unserem Bedauern daraus (aus der königlichen Vorlage) ersehen, daß der Bau der Linie von Aalen an die Ostbahn (Ulm) und speziell hierher nach Heidenheim, einer späteren Finanzierungsperiode vorbehalten bleiben solle, ohne uns eine Ursache hiezu denken, oder diese Bestimmung erklären zu können. Denn daß die Gewerbsthätigkeit des Kocher- und Brenztales eine weit gewichtigere und ansehnlichere ist, als die der anderen in der nächsten Zeit zum Bau vorgesehenen Eisenbahnlinien, davon hat sich die hohe Kammer wohl zu Genüge überzeugt. (. . ) Wenn es uns darum schmerzlich berührt, die Priorität des Baues (auch dieser Bahn in der königlichen Vorlage zu vermissen, so wird man keine Kirchturminteressen darin erblicken, wenn wir auf diese Motive (sic.) und Thatsachen gestützt, uns die gehorsame Bitte an die hochansehnliche Kammer erlauben, aussprechen zu wollen, daß (die) königliche Regierung dem früheren Beschlusse gemäß den Bau einer Bahn von Aalen hierher vorzugweise auch in nächste Zeit in Vollzug bringen möge.«

Im Anschluß an diese Passage strich die Stadt in der Eingabe ihre wirtschaftliche Kraft und ihr daraus resultierendes Interesse — ja Recht — an einer Eisenbahnverbindung heraus.

Am 17. November 1858 wurde der Bau der neuen Strecke von Aalen über Heidenheim nach Ulm zwar grundsätzlich beschlossen, Finanzmittel stellte der König aber nicht bereit. Zur sofortigen Ausführung gelangten dagegen die Linien Heilbronn — Schwäbisch Hall, Reutlingen — Tübingen — Rottenburg und Cannstatt — Gmünd — Aalen — Wasseralfingen. Der erste Zug fuhr 1861 in Aalen ein. Für die Verzögerung des Baus der Strecke von Aalen nach Ulm war hohe Politik zwischen den Königreichen Württemberg und Bayern verantwortlich. Dabei ging es um zwei verschiedene Problemkomplexe: erstens um die von Württemberg gewünschte Anbindung der Linie Stuttgart — Aalen in Richtung Nördlingen an das Bayerische Schienennetz und zweitens um eine schon bestehende Eisenbahnverbindung von Nordbayern an den Bodensee. Diese Strecke führte über Nördlingen, Augsburg und Kempten nach Lindau. Im Vergleich dazu wäre der Weg von Nördlingen über württembergisches Gebiet, nämlich über Aalen und Ulm nach Friedrichshafen, 45 Kilometer kürzer gewesen. Die Bayern fürchteten also, daß bei der Existenz einer direkten Verbindung von Nördlingen über Aalen nach Ulm der gesamte Verkehr vom Norden ihres Landes in Richtung Bodensee auf württembergisches Gebiet ausweichen würde. Deshalb ließ Bayern zwar die Strecke Aalen — Nördlingen per Staatsvertrag zu, blockierte aber gleichzeitig den Bau der Linie Heidenheim — Ulm. Damit war die Verbindung Aalen — Heidenheim zu einer Sackgasse und deshalb aus gesamtwürttembergischer Sicht zweitrangig geworden.

Am 21. Februar 1861 kam es zu einem Staatsvertrag über die Anbindung der Strecke Stuttgart — Aalen bei Nördlingen an das bayerische Eisenbahnnetz **). Bei den entsprechenden Verhandlungen mußten viele Detailprobleme gelöst werden. Zuerst stellte sich die Frage der Grenzstation: Als alleiniger Wechselpunkt wurde Nördlingen bestimmt (Art. 7). Damit ergab sich das Problem, daß die Württemberger ein kleines Stück unkontrolliert durch Bayern (Art. 8) führen, weil Nördlingen nicht direkt an der Grenze liegt. Zum Ausgleich mußten die Württemberger für den Unterhalt dieses Streckenabschnitts aufkommen (Art. 22), während Bayern die Landeshoheit, die Justiz- und die Polizeigewalt darüber behielt (Art. 9). Der Staatsvertrag vom Februar 1861 enthielt als Artikel Nr. 37 jene Klausel, die den Weiterbau der Eisenbahnlinie von Heidenheim nach Ulm für zwölf Jahre verzögerte:

»Die Württembergische Regierung verpflichtet sich, innerhalb eines Zeitraumes von zwölf Jahren vom Tage der Eröffnung der Cannstatt-Nördlinger Eisenbahn an keine Schienenverbindung zwischen dieser Bahnlinie und der Cannstatt-Ulmer Eisenbahn herzustellen oder herstellen zu lassen, durch welche die Württembergische Bahnlinie von Nördlingen bis Friedrichshafen kürzer würde, als die Bayerische Linie von Nördlingen bis Lindau.«

Heidenheim setzte jedoch seine Bemühungen fort, und so konnte die Stadt ein Jahr später einen wichtigen Teilerfolg verbuchen. Im Februar 1862 wurde ein weiteres Eisenbahngesetz verabschiedet, das wenigstens den Bau der Strecke von Aalen nach Heidenheim auf Staatskosten befahl. Das königliche Eisenbahnbauamt legte daraufhin 1863 den gewünschten Verlauf der Eisenbahn zwischen Aalen und Heidenheim fest und zeichnete ihn in einen Katasterplan ein. Der Oberkochener Gemeinderat stimmte im August 1863 diesen Planungen zu. In diesem Gremium saßen damals u. a. Träger der Namen Wingert, Gold, Weber, Sapper, Joos usw.

Parallel dazu wurden die Grundstücksverhandlungen geführt. Die bezahlten Preise lagen recht hoch. Bei den Verkäufen tauchen auch wieder zahlreiche bekannte Oberkochener Namen auf, wie z.B. Feil, Grupp, Gutknecht, Uhl, Wingert, Gold, Balle und Sapper.

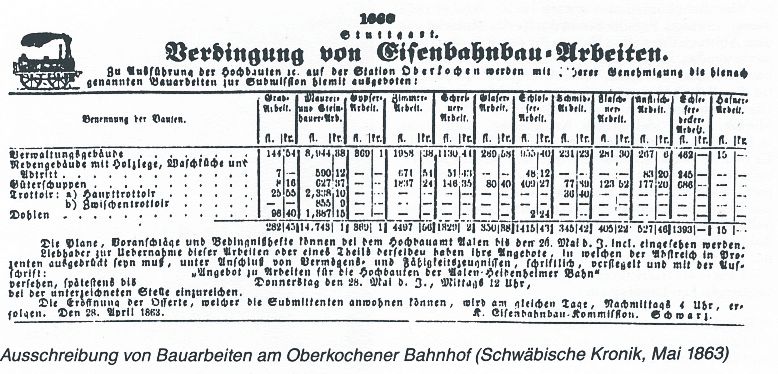

Bereits im Mai 1863 wurden per Zeitungsanzeige in der »Schwäbischen Kronik« die Bauarbeiten für die neuen Bahnhofe an der Strecke vergeben. Im Verlauf des Eisenbahnbaus kam es in Oberkochen zu zwei spektakulären Aktionen. Zum einen mußte der sagenumwobene Engelstein gesprengt werden. Zum anderen fiel dem Vorhaben ein Haus im Ortskern zum Opfer. Da der neue Bahnhof außerhalb des damaligen Dorfes lag, mußte er durch eine neue Straße an den Ort angebunden werden.

Die »Bahnhofstraße« wurde auf dem kürzesten Weg, also im rechten Winkel, auf die damalige Langgasse (Heidenheimer Straße) zugeführt. An der geplanten Einmündung stand das Haus der Witwe Viktoria Staud und des Krämers und Gassenwirts Franz Staud. Die königliche Eisenbahnkommission erwarb am 30. Oktober 1863 dieses Anwesen. Familie Staud durfte das Material aus dem Abbruch ihres alten Hauses für den Bau eines neuen verwenden. So entstand in den Jahren 1864/65 ein Gebäudekomplex aus Haus, Scheuer und Stall, in dem später die »Bahnhofsrestauration« eingerichtet wurde.

Die technische Leitung des Eisenbahnbaus oblag Georg Morlok, einem vielseitigen Architekten, Baumeister u. Eisenbahnkonstrukteur, der von 1815 bis 1896 lebte. Er baute 1854 das Wasseralfinger Hüttenwerk aus, errichtete katholische Kirchen, z. B. in Aalen, Lauchheim und Dalkingen, leitete den Umbau des Stuttgarter und des Ulmer Bahnhofs, baute die alte Stuttgarter Markthalle und konstruierte 1874 bis 1876 die erste deutsche Zahnradbahn, die das Hüttenwerk in Wasseralfingen mit den Erzlagerstätten Braunenberg verband. Bereits 1871 zog er als Herrenberges Abgeordneter in den Württembergischen Landtag ein.

*) Hauptstaatsarchiv Stuttgart, LN F57 la/a

**) Regierungs-Blatt für das Königreich Württemberg vom 21. Februar 1861, S. 165 — 176

Dr. Christhard Schrenk