Auf meinen Bericht vom 23.8.1996 (No. 275) wurde ich mehrfach daraufhin angesprochen, daß es nicht sein könne, daß, wie von mir festgestellt, das Gebäude »Heidenheimerstraße 56« (»Langgass 56«) das Wiedenhöfer’sche Stammhaus und damit das Geburtshaus des Matthias Wiedenhöfer (Flurschütz durch Gemeinderatsbeschluß vom 17. 2. 1810 und »Bilzhannes) ist, weil in der Urnummernkarte von 1830 im Haus 56 ein »Feil Joseph« als »Inwohner« geschrieben steht.

Der Grund für diesen scheinbaren Widerspruch besteht darin, daß die Zweifler unberücksichtigt lassen, daß der Bericht der Wiedenhöfer-Nachfahrn fast 100 Jahre nach der Urkarten-Nummerierung von 1830, nämlich während des III. Reichs spielt, und die Gebäudenummern sich zwischenzeitlich mehrfach verändert haben. Herr Hersacher vom Staatlichen Vermessungsamt in Aalen war so freundlich, uns die Jahre zu benennen, in welchen Veränderungen der Urnummern vorgenommen wurden.

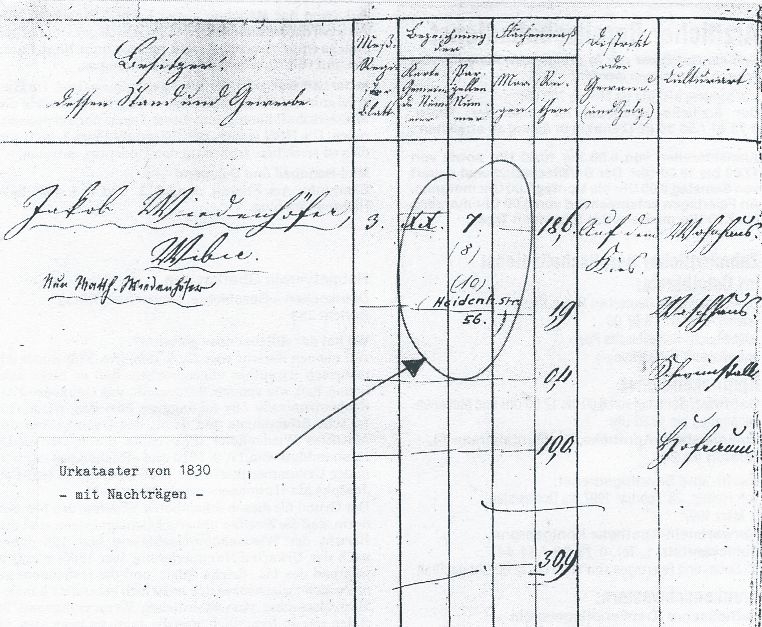

Ein großer Teil der Veränderungen geht aus dem Besitzkataster von 1830 hervor, in welchem für das Gebäude No. 7 folgende spätere Nummerierungen nachgetragen sind: No. 8, No. 10 und Heidenheimer Straße No. 56.

Die Durchnummerierung in der Urnummernkarte begann am Ortsausgang Richtung Königsbronn auf der rechten Straßenseite mit 1, verlief unter Einbeziehung rückwärtig gelegener Gebäude durchgehend bis zum Ortsausgang Richtung Unterkochen, sprang dort auf die andere Straßenseite um und zählte dort wieder Richtung Königsbronn durch bis 130.

Dies war die Nummerierungspraxis, wie sie in allen Straßendörfern üblich war.

Von wann bis wann galten nun die verschiedenen Nummerierungen?

1) Die Urnummerierung galt ab 1830.

1830 steht das 1762 errichtete Wiedenhöfer’sche Haus als Gebäude No. 7 geschrieben. Zu dieser Zeit sind diesem Gebäude zuzuweisen:

a) Wiedenhöfer Martin, Weber (?)(s.h.)

b) Wiedenhöfer Jakob (Johann Jakob), Weber

c) einige Zeit nach 1830, auf jeden Fall vor 1840 nachgetragen: »neu Matth. Wiedenhöfer«

Matthias Wiedenhöfer, Flurschütz und »Bilzhannes«, lebte von 1780 bis 1840. Daraus kann geschlossen werden, daß der Flurschütz, der noch 1830 eine »Dienstwohnung« im Rathaus, damals Gebäude 26, bewohnte, vor seinem Tod ins Wiedenhöfer’sche Stammhaus Gebäude No. 7 zurück-um-gezogen ist. Da er an »Brechruhr und Nervenschlag« starb, kann angenommen werden, daß er das Amt des Flurschützen nicht bis zu seinem Tod ausgeübt hat, da er sonst bis zu seinem Tod die »Dienstwohnung« im Rathaus bewohnt hätte.

2) Die Zweitnummerierung

Wann sich die Gebäudenummerierung von No. 7 auf No. 8 veränderte, ist bislang nicht nachweisbar, jedoch auch nicht von besonderem Interesse. Fest steht, daß die Umnummerierung zwischen 1830 und 1875 stattgefunden hat, 1875 wird die Gebäudenummer bereits auf No. 10 umgeändert.

3) Die Drittnummerierung

Sie galt von 1875 bis 1941.

Sie zählte die Gebäude noch immer nach dem Prinzip der Durchnummerierung der Gebäude auf der Urnummernkarte von 1830, aber bezog erneut die inzwischen entstandenen Neubauten mit in die fortlaufende Nummerierung ein. Das Wiedenhöfer’sche Haus erhielt 1875 die Gebäudenummer No. 10.

4) Die »straßenweise Nummerierung«

Die »straßenweise Nummerierung« wurde 1941 eingeführt. Im Zuge dieser Änderung erhielt das Gebäude No. 10 jetzt die neue Bezeichnung »Heidenheimer Straße 56«. Da für die Heidenheimer Straße noch lange Zeit die alte Bezeichnung »Langgass« benützt wurde, (Aalener Straße = Kirchgass), lief das Gebäude auch unter der Bezeichnung »Langgass 56«.

In den Unterlagen der Gebäudebrandversicherung von 1942 wird das Wiedenhöfer’sche Gebäude, 1942 Wannenwetsch, als »Heidenheimer Straße, Gebäude 56, bisher 10« geführt.

5) Erweiterung des Straßennetzes nach dem 2. Weltkrieg

Sukzessive wurden nach dem 2. Weltkrieg durch eine gewaltige Bautätigkeit zusätzliche Straßennamen notwendig. So wurde die ursprünglich zum »Hinterland« der Heidenheimer Straße rechts und links der rechtwinklig von ihr abzweigenden Gasse, also die Richtung Firma Carl Zeiss führende Verbindung zum »Jägergässle«, im Jahr 1962 in »Hasengässle« umbenannt. In dieser 5. Änderung erhielt das alte Wiedenhöfer’sche Haus nun die Bezeichnung »Hasengäßle 6«.

Interessant ist, daß das Gebäude »Hasengäßle 6« in einer Baugenehmigung aus dem Jahr 1953 mit der Bezeichnung »Gebäude 56, Hasengäßle«, geschrieben steht, was besagt, daß die Bezeichnung »Hasengäßle« bereits 9 Jahre vor der offiziellen Einführung dieses Straßennamens verwendet wurde.

Es ergibt sich also, daß für das Wiedenhöfer’sche Haus (heute Grupp) seit 1830 fünf verschiedene Nummerierungen gegolten haben:

1) von 1830 bis ? : Gebäude No. 7

2) von ? bis 1875: Gebäude No. 8

3) von 1875 bis 1941: Gebäude No. 10

4) von 1941 bis 1962: Gebäude Heidenheimer Straße 56 (Langgass 56)

5) ab 1962: Gebäude Hasengäßle 6

Zwischen 1941 und 1962 ist eine 6. Bezeichnung, Hasengäßle 56, belegbar.

Es darf also vermerkt werden, daß kein Widerspruch darin besteht, wenn unsere Informantin, Frau Luitgard Hügle geb. Grupp (Italien), und ich feststellen, daß das Wiedenhöfer’sche Haus im 2. Weltkrieg die Gebäudenummer »Heidenheimerstraße 56« hatte und laut Urnummernkarte von 1830 im Gebäude No. 56 ein »Feil Joseph« gewohnt hat: Es handelt sich, wie bewiesen wurde, um 2 völlig verschiedene Gebäude. Das Gebäude No. 56 der Urnummernkarte von 1830 liegt im Katzenbach. Es wäre ja auch höchst verwunderlich, wenn Frau Luitgard Hügle, deren Urgroßmutter mit Mädchennamen Maria Magdalena Wiedenhöfer hieß und den aus Zang stammenden Bäckermeister David Wannenwetsch geheiratet hat, sich nicht der Hausnummer ihrer Oberkochener Heimat erinnern würde: Heidenheimer Straße 56. David Wannenwetsch heiratete in das Wiedenhöfer’sche Haus hinein. Dieses Haus nannte man auch das »Weberhaus«. weil die Wiedenhöfers allesamt den Beruf des Webers ausübten, selbst der »Bilzhannes«, Matthias Wiedenhöfer, hatte, ehe er Flurschütz (Flurer, Fluer) wurde, den Beruf des Webers ausgeübt oder zumindest erlernt. Wir entsinnen uns: Im Jahr der »Königlichen Jagd«, 1810, war der »Bilzhannes« erst 30 Jahre alt. In der Urnummernkarte von 1830 werden noch weitere Wiedenhöfers als Hausbesitzer ausgewiesen:

Gebäude No. 7: Wiedenhöfer Martin (?*), (Johann) Jakob, neu Matthias

Gebäude No. 26: Wiedenhöfer Matthias

Gebäude No. 47: Wiedenhöfer Melchior (Bruder von Matthias)

Gebäude No. 74A: Wiedenhöfer (Johann) Jakob

(?*) der Name Wiedenhöfer Martin konnte bislang weder im Geburtsregister noch in den Tauf‑, Ehe- oder Sterbebüchern aufgefunden werden. Es ist nicht auszuschließen, daß es sich hier um einen Eintragungsirrtum handelt, und daß als Besitzer statt »Martin« »Matthias« stehen müßte.

Dieses Rätsel ist bis heute ungelöst. Fest steht, daß Matthias Wiedenhöfer (Bilzhannes) dieses Gebäude zwischen 1830 und 1840 wiederbezog.

Die Gebäudebrandversicherung von 1942 erfaßte sämtliche damals bestehenden Oberkochener Gebäude auch altersmäßig. Beim Wiedenhöfer’schen Haus finden sich für Wohnhaus und Wohnhausanbau die Altersangaben ca. 180 Jahre und ca. 100 Jahre. Das heißt, daß der ältere Teil im Jahr 1762, der neuere Teil 1842 erbaut wurde — ungefähr. (Meist sind die Gebäude älter als seinerzeit angegeben). Das Jahr 1762 bedeutet, daß das Wiedenhöfer’sche Weberhaus bereits stand, als der Vater des Bilzhannes, von Essingen kommend, im Jahre 1779 in dieses Haus einheiratete. Die Eltern des Bilzhannes hießen Johann Georg Wiedenhöfer und Katharina Wiedenhöfer geb. Merz (Merzin).

Unzutreffend sind die Angaben von Kuno Gold im Heimatbuch auf Seite 364, wo er schreibt, daß der Name Wiedenhöfer mit der Heirat von Johann Georg Wiedenhöfer im Jahr 1779 zum ersten Mal in Oberkochen auftaucht. Im »Todtenbuch« der ev. Kirchengemeinde entdeckte ich den 1726 geborenen »Balthas Wiedenhöfer«, der 1768 »an der Colic« starb. Er hatte 3 Jahre zuvor, 1765, in Oberkochen eine Maria Regina Wiedmann geheiratet. Eine Verwandschaft zu den späteren Oberkocher Wiedenhöfern läßt sich über die Oberkochener Bücher bislang nicht, wahrscheinlich aber über die Essinger Bücher feststellen.

Ferner konnte ich außer den beiden von Kuno Gold genannten Wiedenhöfern, die nach den USA auswanderten, 3 weitere Träger des Namens Wiedenhöfer feststellen, die alle im Lauf der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts in die USA auswanderten.

Da keine männlichen Träger des Namens Wiedenhöfer in Oberkochen blieben, starb der Name Ende des 19. Jahrhunderts aus und somit auch die direkte Verbindung zum »Bilzhannes«. Zum »Vergessen« trug auch bei, daß der »Bilzhannes« Matthias Wiedenhöfer zwar verheiratet war, die Ehe jedoch kinderlos blieb. Erst im letzten Jahr konnte die Verbindung über die Maria Magdalena Wiedenhöfer wiederhergestellt werden.

Das Wiedenhöfer’sche Stammhaus aber ist das Gebäude, daß 1830 als Gebäude No. 7 »auf dem Kies« ausgewiesen ist, und das zu diesem Zeitpunkt schon 68 Jahre stand.

Die »Dinge« liegen also nicht ganz so einfach, wie es auf den ersten Blick aussieht — und deshalb: Herzlichen Dank an Herrn Hersacher vom Staatlichen Vermessungsamt Aalen für eine Nachhilfestunde in Sachen »Oberkochener Hausnummern«.

Dietrich Bantel