Die beiden vorausgehenden Berichte zum Thema schilderten, wie staatliche und kommunale Stellen, vor allem aber die Hafner selbst sich im Jahre 1879 bemühten, das durch die einsetzende Industrialisierung gefährdete Töpferhandwerk in Oberkochen lebensfähig zu erhalten. Machen wir nun einen zeitlichen Sprung in das Jahr 1901 und folgen einem Bericht der Aalener »Kocher-Zeitung« vom 13. März 1901, der sich mit dem Zustand des Oberkochener Töpferhandwerks befaßt.

1901: Bestandsaufnahme

»Es sind z. Zt in Oberkochen 18 selbständige Hafnermeister tätig, aber in letzter Zeit sind mehrere Hafnereien eingegangen«, so lautet der Kernsatz einer Erhebung, die Lehrer Schneider im Jahre 1901 für die katholische Handwerkervereinigung durchgeführt hatte. Weiter ist dort zu lesen: »Durchschnittlich sind 20 Gesellen beschäftigt, Frauen und Töchter, die mithelfen, darf man mit ca. 40 rechnen, Kinder, welche zum Austragen, Einpacken, Glasurmachen und Erdeherrichten nach der Schule verwendet werden, ca. 54«. Werden Pferdebesitzer hinzu gerechnet, »die durch den Fuhrlohn das Jahr über ein von den Hafnern schönes Stück Geld verdienen«, so leben im Jahre 1901 immerhin rund 150 Oberkochener weitgehend von der Hafnerei.

Hohe Kosten

Jeder Hafnermeister verarbeitet im Durchschnitt jährlich 700 Ztr. Tonerde, also müssen pro Jahr etwa 13.000 Ztr. Erde in nahezu endlosen Fuhren angeliefert werden. Der württembergische Staatswald birgt auf dem nur 3 Kilometer entfernten Zahnberg »vorzügliche Tonerde, die aber aus teils bis zu 45 Meter tiefen Schächten gegraben wird« (über das Grubenunglück auf dem Zahnberg im Jahre 1844 berichtet der BuG-Bericht 157/1992). Im fürstlichen Bereich des »Zellerhau« liegt zwischen Rotensol und Ochsenberg ein zweites Abbaugebiet für Tonerde. Doch ist dieses etwa 15 Kilometer vom Ort entfernt und der Transport des Rohmaterials von dort ist nur in einer Tagesfahrt zu bewerkstelligen.

Der Holzbedarf pro Betrieb beläuft sich auf rund 100 Raummeter Buchen- oder Birkenholz. Zwar liefert der eigene Wald einiges Holz, aber »ein großer Teil des benötigten Brennstoffs wird aus den Waldungen des Fürsten von Thurn und Taxis angefahren, insgesamt gehen also jährlich 1800 Raummeter Holz in Flammen auf«. Für Glasuren werden außerdem jährlich noch etwa 500 Zentner der entsprechenden Stoffe benötigt, welche zum Teil von weit entfernt bezogen wurden (das Rheinland und Schlesien, ja sogar Spanien werden als Lieferländer genannt). Der Umsatz pro Hafnerbetrieb beträgt etwa 4000 Mark im Jahr.

Bleifrei!

Schon als im Jahre 1879 Gewerbeverein und Zeichenschule gegründet wurden, spielte das Problem der Glasur eine entscheidende Rolle: »Diese wäre sehr wohl bleifrei zu beschaffen, aber sehr kostspielig«, weshalb man mit anderen Methoden experimentierte, die aber nicht das erwünschte Ergebnis brachten. Im November 1892 mußte sogar laut Zeitungsbericht »eine Partie Hafnergeschirr Oberkochener Ursprungs von gerichtswegen vernichtet werden«, weil die Töpfe nicht den Vorschriften des damals neu in Kraft getretenen »Bleigesetzes« entsprachen, wodurch »beim Publikum Mißtrauen gegen Oberkochener Töpfergeschirre wachgerufen und dadurch die Interessen der Oberkochener Hafnerbetriebe in hohem Grade geschädigt wurden«.

Knackpunkt ist der Hausierhandel

Die Glasurfrage beleuchtet nur eine Seite des Existenzkampfes der Oberkochener Hafner. Zwar stellten die in Oberkochen neu gegründeten Industriebetriebe, die sich ja anderen Branchen verschrieben hatten, keine direkte Konkurrenz für die Hafnereien dar. Aber in anderen Gegenden des Landes kam die industrielle Fertigung von Geschirr in Gang bei Preisen, mit denen die Oberkochener nicht konkurrieren konnten. Wesentlicher Hintergrund der Schwierigkeiten des Oberkochener Töpfereiwesens lag aber in dessen Hauptvertriebssystem, dem Hausierhandel.

Um die Jahrhundertwende hatte eine »Agitation gegen den Hausierhandel durch den mittleren Handels- und Gewerbestand« eingesetzt, die sich massiv gegen den »grassierenden Geschäftsschwindel des Hausierhandels« wandte. Vor allem im Bereich des Woll- und Tuchhandels waren »schwindelhafte Ausverkäufe, Wanderlager, Abzahlungsgeschäfte, fingierte Auktionen soliden Handelstreibenden« ein Dorn im Auge, denn »unter dieser Schundindustrie leidet das ganze deutsche Reich, und der Kampf des Gewerbe- und Handelsstandes gegen sie muß ganz energisch geführt werden«. Sicherlich teilweise zurecht. Aber die Bekämpfung des Wildwuchses beim Hausierhandel der anderen Branchen traf auch den ehrlichen Oberkochener Töpfereihandel ins Mark.

»Aus« durch Rohstoffmangel

Den entscheidenden Stoß zum endgültigen Niedergang versetzte aber dem traditionsreichen Handwerkszweig der Rohstoffmangel. »Das Zahnberggebiet, in welchem schon seit Jahrhunderten gegraben wurde, ist jetzt vollständig ausgebeutet«, so wird 1901 geklagt. Aber auch »im Zellerhau ist nur noch so wenig Material vorhanden, daß jeweils nur ein Hafner bedient werden kann und die anderen (17 waren es noch) zurückstehen müssen«.

Zwar »enthielt der fürstliche Hahnengarten bei Rotensol vorzügliche Erde«, aber da hatte der dortige Ziegeleibesitzer die Hand darauf und er gab nur geringe Mengen an fremde Hafner ab. Als die Situation immer bedrohlicher wurde, wandten sich die Oberkochener Hafner direkt an den Fürsten, jedoch ohne Resonanz. Daraufhin »versuchte eine Delegation eine Audienz bei Se. Durchlaucht zu erlangen«, — wiederum vergeblich. Als nächsten Schritt setzten die Oberkochener Hafner eine Bittschrift auf, die von allen Meistern unterzeichnet wurde, um »die Erlaubnis zur Ausbeutung der Hafnererde zu erwirken«. Doch die Oberkochener fanden abermals kein Entgegenkommen und sie mußten die bittere Pille schlucken: »Der Bedarf für die Oberkochener Hafner kann nicht mehr gedeckt werden, der blühende Industriezweig ist in Gefahr, zugrunde zu gehen«.

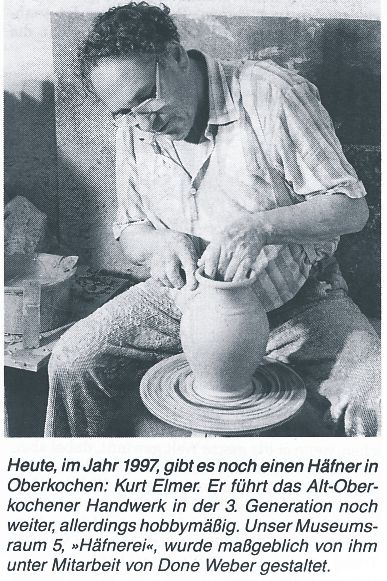

Und so war es dann auch, im Laufe der Zeit gab ein Hafnerbetrieb nach dem anderen auf und die sogenannten »Heidenheimer Kochgeschirre« (man hätte natürlich auch »Oberkochener« sagen können) verschwanden vom Markt. Steingut und Porzellan, Email und Aluminium liefen irdenem Geschirr den Rang ab. Und bei Beginn des Zweiten Weltkriegs gab es (wie Alfons Mager schrieb) »lediglich noch zwei Hafner in Oberkochen, die aber fast nur noch den Winter über in ihrem Handwerk tätig waren«.

Volkmar Schrenk