»Unter den Töpferwaren Württembergs nimmt das sogenannte »Heidenheimer Geschirr« unstreitig die erste Stelle ein. Dasselbe wird fabriziert in Steinheim, Schnaitheim, Mergelstetten und hauptsachlich in Oberkochen«, so schreibt am 18. August 1879 die Aalener »Kocher-Zeitung«, wobei der zeitungsoriginale Sperrdruck Oberkochen als Hochburg ostwürttemberggischen Töpferhandwerks ausweist. Dennoch standen dunkle Wolken am Horizont. Wenn auch die Oberkochener Hafner nach getaner Arbeit in der »Schell« aus vollem Halse sangen »Was frag ich nach der Welt, aus Dreck mach’ ich mein Geld«, war »leider in der Fabrikation des Geschirrs seit Jahren kein Fortschritt zu bemerken und daher zu befürchten, daß dasselbe namentlich in besseren Sorten durch die Töpferwaren anderer Länder verdrängt werden möchte«.

1879: Erste »Leistungsschau«

Nun gab es unter den Oberkochener Töpfern einige, die »aus Anhänglichkeit für das Hergebrachte die Nase rümpften über die »Zumutung«, entscheidende Verbesserungen bei der Herstellung ihrer Töpferwaren« auch nur in Betracht zu ziehen. Dagegen sah die Gruppe der fortschrittlich Gesinnten sehr wohl, daß zur Rettung ihres Handwerkszweiges etwas geschehen mußte. Letztere taten sich zusammen und bildeten gemeinsam mit Schultheiß Wingert und dem evangelischen Pfarrer Lechler ein Komitee, das sich um Rat und Hilfe an die »Königliche Centralstelle für Gewerbe und Handel in Stuttgart« wandte. Dort fanden die Oberkochener offene Ohren und der Vorschlag, in Oberkochen eine Ausstellung zur Töpferei zu organisieren, wurde rasch in die Tat umgesetzt: Am 17. August 1879 kam Präsident Dr. von Steinbeis mit einer hochrangigen Delegation aus Stuttgart nach Oberkochen zur Eröffnung einer Töpfereiwaren-Ausstellung (heute würde man »Leistungsschau« sagen). Dabei »wußte Herr v. Steinbeis in populärer, gleichnis- und bilderreicher Sprache die Notwendigkeit einer Verbesserung der Fabrikation des Hafnergeschirrs klar zu legen«.

Doch wurde nicht nur Theorie vom grünen Tisch aus serviert. »Am Schluß seiner Ansprache forderte der Herr Präsident die Töpfer auf, Exemplare von ihrem selbstfabrizierten Geschirr herbeizubringen, um unter Vergleichung mit dem ausgestellten die einzelnen Punkte zur Verbesserung näher erläutern zu können«. Die Stuttgarter Experten begutachteten die Form der Oberkochener Erzeugnisse (»schönere und zweckentsprechendere Formen würden den Wert der Ware bedeutend erhöhen«), gaben Anleitung zur Mischung der Tone vor der Verarbeitung (»die Tone der Umgegend sind als Rohmaterial vorzüglich«), unterrichteten über verschiedene Techniken (»sie verglichen die Scheibenarbeit mit der Formarbeit und dem Drehen der Tongefäße«), legten Wert auf richtige Glasuren (»bleifrei wäre zwar zu beschaffen, ist aber zu kostspielig, statt dessen soll die Glasur durch Vorschmelzen zubereitet werden«), und ermunterten die Oberkochener Töpfer zum Vertrauen auf ihre unbestrittenen handwerklichen Fertigkeiten (»unsere Töpferei kann leisten, was andere auch können«).

Auch Opposition

»Am Schluß der Eröffnungsfeier brachte der evangelische Pfarrer Lechler ein dreifaches Hoch auf den Herrn Präsidenten aus, in welches die Anwesenden begeistert einstimmten«. Die Mehrzahl der Versammelten war von der Richtigkeit der vorgetragenen Argumente überzeugt und Hafner, Meister und Hilfsarbeiter versäumten nicht, den Herren Redner noch um diese oder jene Auskunft anzugehen«. Einige Unverbesserliche aber murrten über die neumodischen Ansichten, was den Berichterstatter zur lapidaren Schlußbemerkung animierte »auch Opposition kam vor«.

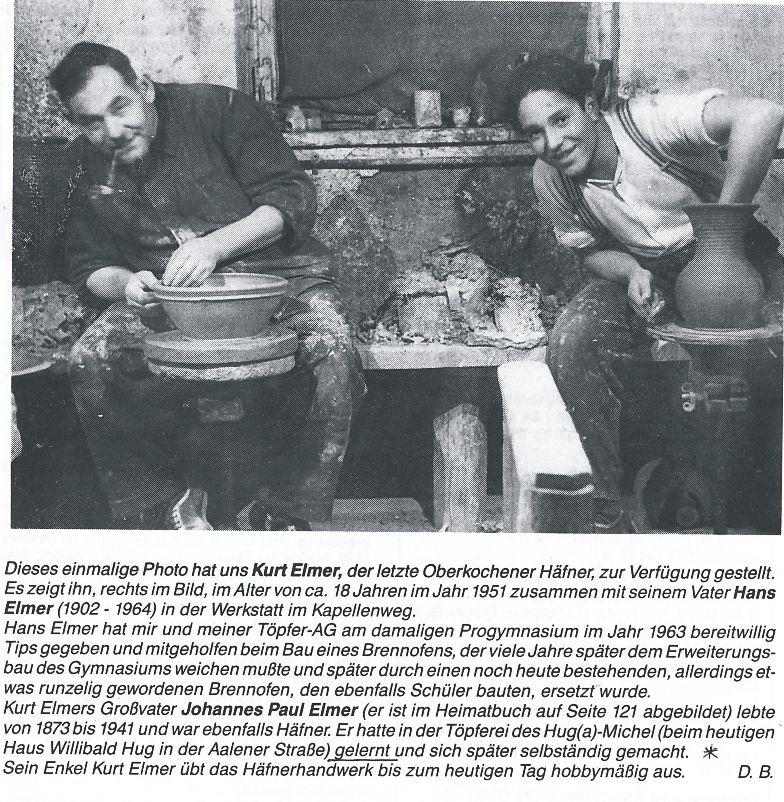

*) Korrektur: Johannes Paul Elmer hat bei Hug nicht gelernt, sondern geschafft. Gelernt hat er einiges früher.

Dietrich Bantel