Wir setzen unsere Berichterstattung »Vor einem halben Jahrhundert« fort mit einem Bericht von Herrn Robert Michalik, der in dankenswerter Weise Fakten, Erlebnisse, persönliche Erinnerungen und Gedanken zusammengetragen hat, die in die Zeit der letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs zurückweisen, als er, zusammen mit anderen deutschen Vertriebenen aus Bielitz (heute Polen) kommend, im Februar 1945 in Oberkochen, wo der Krieg noch andauerte, eintraf. Weitere Bielitzer folgten — ein Thema, das die einen heute vergessen haben, andere verdrängen und das wieder andere noch nie erreicht hat: Auch ein Stück Oberkochener Heimatgeschichte.

Dietrich Bantel

Flucht und Vertreibung der Bielitzer — Teil 1

Ein Bericht von Robert Michalik

Bielitz-Biala war eine schlesische Kreisstadt und eine deutsche Sprachinsel in der ehemaligen Monarchie Österreich-Ungarn. Die Stadt liegt am Nordrand der Beskiden, dem nordwestlichen Ausläufer der Karpaten. Das Grenzflüßchen Bielke trennte das österreichische Schlesien und Galizien und bildete die Volksgrenze. Es wird immer von der Doppelstadt Bielitz-Biala gesprochen, denn beide Städte waren eine kulturelle und wirtschaftliche Einheit.

Anfang des 12. Jahrhunderts stießen deutsche Siedler bis an den Rand der Beskiden vor und bildeten Dorfgemeinden. Im 13. Jahrhundert riefen die Pisastenherzöge deutsche Bauern und Handwerker ins Land. Aus dem Dorf Altbielitz ging ab dem 13. Jahrhundert die Stadt Bielitz hervor.

Solange das alte Österreich bestand, also bis 1918, gehörte die Doppelstadt zu Österreich — Bielitz zum Kronland Schlesien, Biala zum Kronland Galizien, beide zur deutschen Volks- und Kulturgemeinschaft.

Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Entscheid der Volksabstimmungskommission (ohne Volksabstimmung) mußte sich Bielitz der polnischen Staatshoheit einordnen, hat aber weiterhin mit Biala trotz starken polnischen Zuzugs seine deutsche Wesensart erhalten. Nur 30 km entfernt liegen die Stadt Teschen an der polnisch-tschechischen Grenze, im Norden das oberschlesische Industriegebiet und im Nordosten von Bielitz die frühere Königsstadt Krakau.

Durch die bedeutende und Maschinenindustrie hat sich die Doppelstadt Bielitz-Biala über die Landesgrenzen einen Namen gemacht.

Es wurden Kammgarn- und Streichgarnstoffe in höchster Qualität hergestellt. Hauptabnehmer war England. Die Stoffe bekamen in England das Gütesiegel und wurden als englische Stoffe weiterverkauft. So kamen auch die in großen Mengen ins Ausland gelieferten Schafwollstoffe als französische Damentuche zurück.

Vom Siegeslauf der Technik blieb Bielitz nicht unberührt

Durch Erfindungen wurde das Handwerk allmählich aus den Stuben gedrängt. Neue Maschinen wurden in der Stadt gebaut. So konstruierte die Firma Gustav Josephy Textilmaschinen — 1944 waren dort 1400 Leute beschäftigt. Die Firma Kurt Schwabe fertigte moderne Webstühle. Die handwerksmäßige Erzeugung von Tuchen wurde bald von der industriellen Herstellung in Fabriken abgelöst.

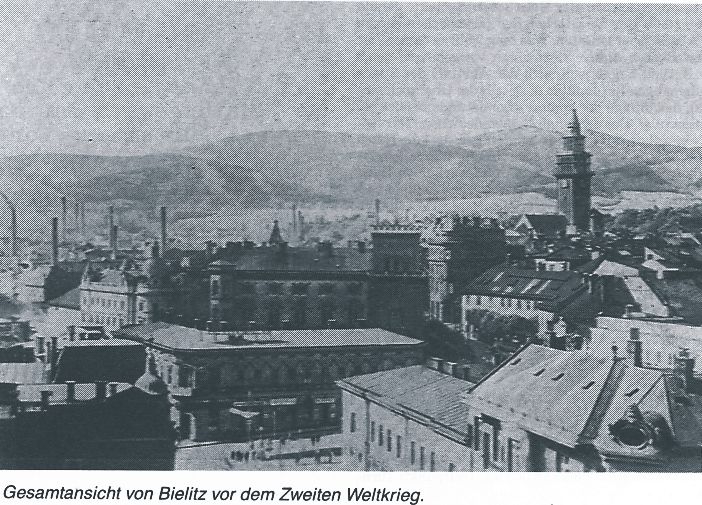

Hohe Kamine veränderten das Stadtbild und an Wochentagen bezeugten dicke Rauchwolken aus einer Unzahl von Fabrikschloten den technischen Fortschritt und den Fleiß der Bürger. Bielitz wurde größer, die Einwohnerzahl stieg zusehends. So war Bielitz eines der bedeutendsten Textilzentren im alten Österreich geworden. Auch Maschinenfabriken und metallverarbeitende Betriebe standen im Mittelpunkt der Industriestadt. Die Eisenindustrie entwickelte sich rasch. Besonders der moderne Maschinenbau zeichnete sich bald durch eigene praktische Erfindungen und Verbesserungen aus und eroberte sich manchen Weltmarkt.

Die Doppelstadt Bielitz-Biala liegt 1000 km von Oberkochen entfernt und war einer der Eckpfeiler des Deutschtums im Osten. Der zunehmende Wohlstand brachte kulturelle Entwicklungsmöglichkeiten. Die Stadt war zudem eine angesehene Metropole des Kultur- und Geisteslebens geworden. Die herrliche Bergwelt der Beskiden, an deren Fuß es gebreitet liegt, war die letzte richtig deutsche Stadt an der Ostgrenze Schlesiens. Sie zählte bis 1944 etwas über 50.000 Einwohner. Bielitz hatte 17 % Polen, 3 % Tschechen und 80 % Deutsche. Zu einer geistigen Pflege gehören die Schulen — Volks- und Bürgerschulen — eine Realschule, zwei Lehrerbildungsanstalten, eine geradezu berühmte Höhere Gewerbeschule textiltechnischer und maschinentechnischer Richtung mit angeschlossener Werkmeisterschule, die dann zu einer Ingenieurschule angehoben wurde. Höhere Handelsschulen, eine Höhere Töchterschule, eine Mädchenhaushaltungsschule, eine Volkshochschule sowie eine Vielzahl privater Volksbildungsschulen — durchweg deutsche Anstalten, nur um die wichtigsten zu nennen. Kein Wunder, daß Bielitz sich zu einem geistigen Zentrum in dieser Region entwickelte.

Im Jahr 1890 wurde in Bielitz das Stadttheater eröffnet, das ein verkleinertes Abbild des Wiener Volkstheaters darstellt. Das schmucke Theater wurde zum Sprungbrett mancher berühmt gewordener Künstler. In den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen war es das einzige deutschsprachige Theater im damaligen Polen.

In Bielitz pflegten auch zahlreiche deutsche Vereine ein intensives Sport- und Kulturleben. Die Stadt wurde immer als Industrie- und Schulstadt gerühmt; sie darf auch als Turnerstadt genannt werden. Der Jahn’sche Turngedanke hatte auch hier Fuß gefaßt und so wurde im Jahr 1862 der Bielitz-Bialaer B.B. Turnverein gegründet. Ein begeisterter Förderer des Turnens war Prof. Hermann Braetigam.

Zu erwähnen ist ferner, daß Bielitz schon früh einen Flugplatz hatte. Er lag in Alexanderfeld, einem Stadtteil von Bielitz, und war für Propellerflugzeuge der damaligen Zeit gebaut.

Mit Bielitz verbinden sich eine Reihe bekannter Namen:

Der Vater des Papstes Johannes Paul II. kam in der Doppelstadt Bielitz-Biala zur Welt. Er besuchte das deutsche Gymnasium. In seinem Städtchen Wadowitz (Wadovice), in unmittelbarer Nähe von Biala, steht im prunkvollen Glanz die Kirche des Johannes Paul II. Der Altlandesbischof der ev. Kirche in Württemberg, Dr. Hans von Keler, kommt aus Biala.

Dr. Herbert Czaja, bekannt in Stuttgart, gehört als Ostschlesier ebenfalls zu den Vertriebenen. Er besuchte das deutsche Staatsgymnasium in Bielitz und erfuhr seine weitere Ausbildung an den Universitäten Krakau und Wien.

Bielitz blieb die einzige deutsche Stadt mit überwiegend deutscher Bevölkerung in Polen bis zum Kriegsbeginn im Jahr 1939. Mit dem Zweiten Weltkrieg ging die fast 800jährige deutsche Geschichte der Sprachinsel durch die Austreibung der Deutschen ab 1945 zu Ende. Die Deutschen aus Bielitz-Biala und Umgebung wurden in alle Winde zerstreut. Landsleute, welche die Heimat noch rechtzeitig vor den anrückenden russischen Truppen verlassen konnten — es waren Frauen, Kinder und ältere Männer — suchten in Österreich und Deutschland, später den Westzonen, ein Unterkommen.

Als sich anfangs 1945 der Krieg dem Ende zuneigte und auch in Bielitz schon der Kanonendonner zu hören war, entschloß man sich an höherer Stelle — wie überall im Reich — die Kriegsproduktion aus Sicherheitsgründen aus der Frontnähe wegzuverlagern. Hier ging es um die Herstellung von Lafetten für Geschütze, die bei der Firma Gustav Josephy’s Erben lief. Die Russen standen schon einige Kilometer östlich von Bielitz. Man wies die Firma an, Teile dieser Produktion nach Oberkochen auszulagern. In den Kriegsjahren arbeitete die Produktion (Lafettenbau) der Firma J. A. Bäuerle teilweise mit der Fa. Gustav Josephy in Bielitz zusammen. Einige Betriebsangehörige von Oberkochen hatten zuvor die Firma Josephy in Bielitz besichtigt.

In großen Kisten wurden viele Geräte, Maschinen und Material für den Lafettenbau von Bielitz nach Oberkochen transportiert. Eine Gruppe von 14 Facharbeitern kam Ende Februar 1945 hier an. Ein kleiner Stab von Ingenieuren, Technikern und Meistern war schon zuvor als Vorkommando angekommen. Die zugereisten Facharbeiter waren mit Marschbefehl ausgerüstet; sie hatten den Befehl, nach Ankunft in Oberkochen sich sofort zu melden und die Produktionsarbeit aufzunehmen.

Zum Stab gehörten seinerzeit u. a. Dr. Ing. Kühn, Dr. Ing. Urwalek, Direktor Hauge, Ing. Pudelek, Ing. Zagurski. Frau Emmi Walloschke (verh. Reber) war seinerzeit die einzige Frau unter den Männern aus Bielitz; man hatte sie unterwegs »aufgelesen« und mitgenommen; sie war zuvor bei Fa. Josephy im Büro tätig gewesen.

Die Neuankömmlinge — es war der 14. Februar 1945, in Süddeutschland war der Krieg noch nicht zu Ende — erhielten in der Kantine der Fa. Bäuerle ein warmes Mittagessen. Zum Übernachten waren im Saal des Gasthofs »Grüner Baum« Stockwerkbetten als Notlager für die erste Zeit aufgeschlagen. Die Pächterfamilie Betz bemühte sich, den Bielitzern den Neuanfang zu erleichtern. Auch der damalige Bürgermeister Heidenreich war den Bielitzern in allen Belangen sehr behilflich. Im Lauf der Tage kamen weitere Personen aus Bielitz an.

Am 4. März 1945 waren es Herr Rudolf Bathelt mit Frau und Tochter, jetzt verheiratete Sophie Michalik und Frau Kaluza. Sie standen mit Koffer, Rucksack und etwas Handgepäck vor der Bahnhofswirtschaft, gerade als um 19.00 Uhr die Glocken der katholischen Kirche zum Abendgebet läuteten. Was mag wohl zu dieser Zeit in den Herzen dieser Flüchtlinge vorgegangen sein? Herr Bathelt begab sich nach der Ankunft des Zuges zum damaligen Rathaus (an der Stelle der Oberkochener Bank), das infolge der späten Abendstunde bereits geschlossen war. Der damalige Gemeindediener, Herr Seibold — er wohnte im Rathausgebäude — öffnete die Haustür, nahm uns herein und begrüßte uns freundlich. Er sah die verfrorenen Gesichter an und warf einen Blick auf die Habe, die wir bei uns hatten. Herr Seibold verständigte sogleich Herrn Bürgermeister Heidenreich mit den Worten »Hier sind Flüchtlinge aus dem Osten«. Kurz danach schon kam Herr Heidenreich und nahm uns in Empfang. Er ging mit uns in die Dreißentalstraße Nr. 8 zum Blumen- und Gemüsegeschäft »Mahler« und läutete an der Haustür, die wie in der Winterzeit üblich, geschlossen war. Herr Heidenreich meldete sich — wie er es immer tat — mit den Worten »Hier sind Flüchtlinge — sie müssen bei Ihnen übernachten«.

Robert Michalik