Herr Dr. Wolfgang Pfeiffer war so freundlich, der Bitte des Heimatvereins um 2 Beiträge für unsere heimatkundliche Serie »Oberkochen — Geschichte, Landschaft, Alltag« anläßlich der 50. Jährung mehrerer Ereignisse, die das Schicksal der Firma Carl Zeiss mit Oberkochen verbinden, zu entsprechen. Der Bericht beleuchtet die Situation vor 50 Jahren in drastischer Deutlichkeit: Eine Weltfirma fängt im damaligen Dorf Oberkochen nach dem Krieg wieder bei Null an — eine unglaubliche Leistung.

Es ist kein Zufall, daß wir in Bericht 263 vom 15.3. d. J. vor diesem Hintergrund die kommunalen Leistungen des damaligen Bürgermeisters Rudolf Eber und dessen Nachfolgers Gustav Bosch sowie die der jeweiligen gemeinderätlichen Gremien und die der Bürger Oberkochens gewürdigt haben.

Heute, nach einem halben Jahrhundert, wird wiederum deutlich, wie eng das Schicksal der Kommune mit dem der Firma verknüpft ist.

Dietrich Bantel

50 Jahre Carl Zeiss in Oberkochen — Teil 1

Am 1. August 1946 begannen die ersten Zeissianer im »neuen« Werk in Oberkochen zu arbeiten, einem damals noch schlichten Industriedorf mit knapp 3000 Einwohnern. Heute — 50 Jahre danach — zeigt sich Oberkochen seinen Besuchern aus aller Welt als schmucke Stadt: Reizvolle Grünanlagen, gediegene Häuser, moderne Industriebetriebe, Gymnasium und Musikschule, anspruchsvolle Konzerte und ein quirliges Vereinsleben zeigen ebenso wie das Carl-Zeiss-Stadion und ein Hallenbad, daß es sich hier leben läßt.

Blicken wir fünfzig Jahre zurück, sehen wir die Not der Nachkriegszeit und ahnen etwas von Leistungen, die beinahe Berge versetzten und neben Tatkraft und Phantasie viel Idealismus, Mut und Optimismus voraussetzten. Die Entwicklung Oberkochens in dieser Zeit wird nur verständlich, wenn man gut einundfünfzig Jahre zurückblättert.

In der Nacht vom 24. zum 25. Juni 1945 dröhnen die Motoren einer Kolonne amerikanischer Armeelastwagen durch Heidenheim. Sie bringen weder Kriegsmaterial noch Soldaten: Ihre »Lasten« sind die Führungskräfte der Stiftungsunternehmen Carl Zeiss und Jenaer Glaswerk Schott & Gen. mit Familien sowie Möbeln und persönlicher Habe. Diese Umsiedlung war von der amerikanischen Militärregierung befohlen worden, bevor Jena in die russische Besatzungszone eingegliedert wurde.

Die Situation dieser Familien war materiell und psychisch trostlos: Primitivste Unterbringung in verwanzten (nicht Abhöreletronik ist gemeint sondern Bettwanzen!!) Räumen eines ehemaligen Sammellagers für Umsiedler (in der früheren Polizeischule), dann in Privathäusern zur Untermiete. Es fehlte an Geld, Lebensmitteln und Kleidung. Zunächst gab es auch keine Arbeit, keinen Betrieb, keine realistischen Zukunftsperspektiven. Doch das Unternehmen Voith half mit einigen Räumen; in der Zigarrenfabrik Schäfer konnte später ein Stockwerk gemietet werden, und die Firma Piltz stellte leihweise einige Werkzeugmaschinen zur Verfügung. Schließlich erteilte die US-Militärregierung am 26.2.1946 die Betriebserlaubnis für eine Werkstätte zur Reparatur optischer Geräte. Doch all dies waren nur Provisorien.

Nach langer Suche fand sich in Oberkochen eine freigewordene Fabrik, in der die Firma Fritz Leitz Fahrwerke für Messerschmitt-Flugzeuge gebaut hatte. Vor fünfzig Jahren nahmen dort rund 200 Zeissianer die Arbeit auf; ihr Unternehmen »Opton Optische Werke Oberkochen GmbH« wurde dann am 4.10.1946 offiziell gegründet, 1947 in »Zeiss-Opton Optische Werke Oberkochen GmbH« umbenannt und 1953 von Carl Zeiss (seit 1951 mit dem Firmensitz Heidenheim) übernommen. Die verwickelte juristische Nachkriegsgeschichte der Carl-Zeiss-Stiftung, Heidenheim, kann in dieser heimatgeschichtlichen Betrachtung nicht erzählt werden. Die Schott Glaswerke erlitten ein ähnliches Schicksal wie Zeiss und erhielten in Mainz ihren neuen Sitz. Aus diesen Wurzeln ist aufgrund der ungebrochenen Lebenskraft der Carl-Zeiss-Stiftung ein weltweit tätiger Konzern gewachsen, zu dem auch die Jenaer Tochtergesellschaften von Zeiss und Schott gehören und der am Bilanzstichtag (30.9.1995) über 30.000 Menschen Arbeit gab.

Doch 1946 war zunächst das verwahrloste, ausgeplünderte Oberkochener Werk in Ordnung zu bringen, verlagerte Maschinen mußten hertransportiert, neue konstruiert und in Auftrag gegeben werden. All dies war fast unmöglich im verarmten, zerrissenen Nachkriegsdeutschland. Als Motor des Neuaufbaus in Oberkochen galt Dr. Heinz Küppenbender, der sich auf seine Vorstandskollegen Prof. Dr. Walther Bauersfeld und Dr. Paul Henrichs sowie auf enorm motivierte Mitarbeiter verlassen konnte.

Die Wohnungs- und Transportprobleme waren dramatisch. Die zum Teil auf abgelegene Wohnorte verstreute Belegschaft mußte mit Omnibussen zur Arbeit gebracht werden. Zeiss beteiligte sich deshalb an der neuen Omnibusverkehrsgesellschaft Heidenheim.

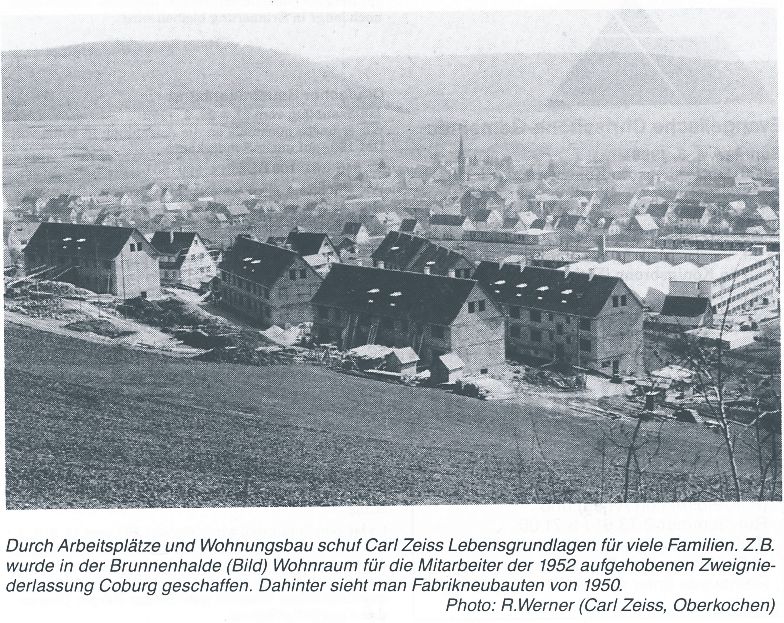

Am 22. Oktober 1946 befahl die Sowjetische Militärverwaltung die Demontage des Jenaer Werkes von Carl Zeiss. Zahlreiche Arbeiter suchten Zuflucht in Oberkochen, wo sie monatelang auf Dachböden und in Waschräumen des Werkes untergebracht wurden. Das Unternehmen mußte handeln: Zunächst wurden die Baracken eines ehemaligen Lagers des Reichsarbeitsdienstes oberhalb von Königsbronn genutzt. (Dort befindet sich heute die »Waldsiedlung«). Dann wurden 1947 und 1948 Baracken auf dem Oberkochener Werksgelände errichtet. Außerdem trieb Zeiss-Opton mit aller Energie den Wohnungsbau voran, zumal da der Flüchtlingsstrom nach der Enteignung der Jenaer Werke am 1. Juni 1948 nochmals anschwoll. Ab Frühjahr 1948 zahlte Zeiss-Opton eine Entschädigung an Mitarbeiter, die getrennt von ihren Familien leben mußten.

1951 zählte man fast 400 werkseigene oder werksgeförderte Wohnungen. Als die von 1956 bis 1977 tätige Carl-Zeiss-Wohnungsbaugesellschaft verkauft wurde, gab es schon ca. 1800 von Zeiss erstellte bzw. geförderte Wohnungen und einige hundert durch Werksdarlehen unterstützte Bauten. Firma und Betriebsrat, Staat, Kreise und Gemeinden (Oberkochen, sowie die benachbarten Städte und Orte), Banken, Baugenossenschaften und Baugesellschaften hatten Hand in Hand mit Privatleuten ein Problem gelöst, dessen Dimensionen auch durch folgende Angaben deutlich werden: Bereits 1951 war das neue Unternehmen das größte im damaligen Kreis Aalen, und zwei Drittel der Belegschaft waren Jenaer oder Flüchtlinge. Von 1946 bis 1953 wuchs die Bevölkerung von Oberkochen um 77 %!

Wolfgang Pfeiffer