Seinen Namen hat der Schwarze Jura nach der Farbe, die im wesentlichen auf den bituminösen Bestandteilen beruht, die in seiner bekanntesten Unterabteilung, dem Ölschiefer des Schwarzjura epsilon, enthalten sind. Dieser ist auch als Posidonienschiefer bekannt; der Name kommt von einer regelmäßig (als »Leitfossil«) darin nachzuweisenden Muschelart. Der Schwarze Jura ist die älteste Abteilung des Jura, der »Untere Jura«; nach engl. »layers« (= Schichten) wird er auch »Lias« genannt.

Die Schiefer entstanden als sehr sauerstoffarme Faulschlammschichten mit hohem Schwefelwasserstoffgehalt. Organismen, die in sie gerieten, starben sehr schnell ab; ihre Leichen konnten, weil auch abbauende Bakterien kein Fortkommen fanden, gut erhalten bleiben und konserviert werden. So finden wir gerade in diesen Schichten Fossilien mit außerordentlich gut überlieferten Einzelheiten. Die Posidonienschiefer-Fossilien sind besonders mit dem Namen Holzmaden bzw. dem von dort stammenden Präparator Dr. h. c. Bernhard Hauff verbunden. Schiefer wurde als Material für Schiefertafeln, zur Dachdeckung, als Hauswandverkleidung, als Fußbodenplatten (z. B. in der Versöhnungskirche in Oberkochen) verwendet. Weil in Holzmaden der Schiefer großflächig abgebaut wurde (und z. T. noch wird), stieß man häufiger auf Fossilien, z. T. auch mit schon fast riesigen Ausmaßen (Fischsaurier mit 10 m Länge, Seelilienkolonien auf einem 7 m langen Baumstamm, Meereskrokodile etc.). Ein etwa 4 m langer Ichthyosaurier (Fischsaurier) aus Holzmaden ziert das Treppenhaus des Gymnasiums, eine Seelilie aus Holzmaden das der Dreißentalschule. — Ähnliche Bedingungen, wie sie damals bei uns geherrscht haben, finden wir heute in einigen Bereichen des Schwarzen Meeres.

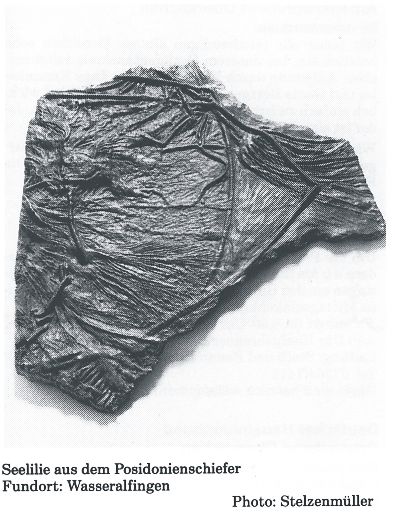

Im Aalener Raum (besonders schöne Fossilien stammen aus Dewangen und Wasseralfingen) wurde der Schiefer nicht regelmäßig abgebaut. Versteinerungen sind hier Zufallsfunde und werden meist nur in Bruchstücken geborgen. Es lassen sich aber die gleichen Tierarten nachweisen wie in Holzmaden. Unsere Abbildung zeigt eine Seelilienkolonie, die in Wasseralfingen gefunden wurde. Auf das rasche Absterben und den erschwerten Abbau von Lebewesen ist auch der Ölgehalt dieses Schiefers zurückzuführen. Dieses Steinöl ist aus dem organischen Material entstanden. Ein Ölgehalt von ca. 7 % hat auch bei uns die Diskussion über eine Nutzung dieses Vorkommens geführt, doch ließe diese sich im Moment noch nicht wirtschaftlich durchführen. Große Ölschiefervorkommen in Nordamerika sind aber der wirtschaftlichen Ausbeutung schon wesentlich näher.

Aquarianer würden die Schieferplatten sehr gern zur Ausgestaltung des Unterwassergartens nutzen. Bringt man Posidonienschiefer in ein Aquarium, so zeigt aber schon sehr bald eine schillernde Ölschicht auf der Wasseroberfläche die falsche Wahl an. Das Wohl der Fische erfordert einen schnellen Stein-Austausch!

Fossilien aus dem Posidonienschiefer sind meist sehr flach. Die abgelagerten Faulschlammschichten enthielten sehr viel Wasser; durch den Druck der folgenden Ablagerungsschichten wurde das Wasser herausgepreßt, die Schichten auf etwa ein Zehntel der Ausgangsstärke zusammengedrückt, ebenso die darin enthaltenen Fossilien. Ammoniten, die als Fossilien nur noch 1 — 2 cm dick sind, hatten ursprünglich Schalen von 10 ‑15 cm Stärke! Der Ölgehalt des Schiefers ist verbunden mit einem hohen Schwefelanteil in diesen Schichten; dieser entstammt den Eiweißen der ursprünglichen Organismen. Heute liegt Schwefel z. T. im schwarzen Schwefeleisen (Eisensulfid, FeS) gebunden vor, häufiger noch als sog. Katzengold (Pyrit, Eisendisulfid, FeS2). Auch dafür haben wir einige schöne Beispiele in unserer Ausstellung.

Horst Riegel