In den 1962 an der Dreißentalschule unter Rektor Georg Hagmann entstandenen »Beiträgen zur Heimatkunde« beschreibt u. a. Dorothea Feihl, wie im Oktober 1944 »Oberlehrer und Kirchenmusikdirektor Fischer und 36 Stuttgarter Kinder in Oberkochener Privatwohnungen untergebracht wurden«. Dagegen haben Schüler aus dem Stuttgarter Raum, die im sog. »KLV-Lager Bergheim Oberkochen« Unterschlupf gefunden hatten, bislang keine Beachtung erfahren. Einer der damals Beteiligten hat uns nun über den Aufenthalt vor 50 Jahren einen Bericht zukommen lassen, den wir in zwei Abschnitten veröffentlichen.

(VS)

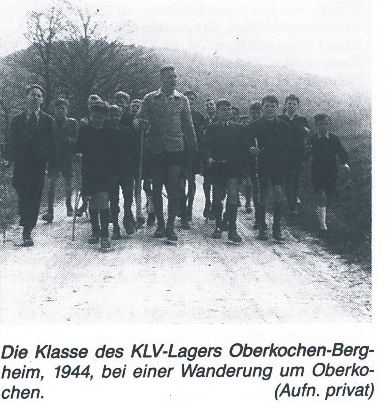

Das KLV-Lager Oberkochen-Bergheim, 1944 — Teil 1

Wer weiß heute noch, daß es im Kriegsjahr 1944 in Oberkochen ein KLV-Lager gegeben hat? Keine Angst, das ist nichts Schlimmes. Man muß sich nicht dafür schämen.

KLV steht für »Kinderlandverschickung«, eine Maßnahme, durch die während des Krieges Tausende von Schulkindern aus bombengefährdeten Städten in ländliche Gegenden gebracht wurden. Im April 1943 bezog man auch Stuttgart in die KLV ein, nachdem erstmals ein Luftangriff auf die Stadt mehr als 100 Todesopfer gefordert hatte.

Das Evakuierungsprogramm sah vor, daß jüngere Schüler bei Pflegeeltern, also in Privatfamilien, unterkommen sollten, für die 10- bis 14Jährigen wollte man Heime — eben KLV-Lager — einrichten. Aber es stellte sich heraus, daß 1943 in Württemberg kaum noch geeignete Heime zur Verfügung standen, weil zuvor schon Schulklassen aus dem Gau Essen aufgenommen worden waren. Typisch für die Verschickung der Stuttgarter Kinder war deshalb die Unterbringung bei Privatfamilien. Im Herbst 1943 begann die Evakuierung. Die Schulen der Innenstadt wurden geschlossen. Den Eltern blieb nur die Entscheidung, ob ihre Kinder durch die Familie, d. h. bei Verwandten auf dem Land, oder mit der Klasse ausgelagert werden sollten. Einige Zahlen zum Umfang der Aktion: Rund 7000 Schüler waren von der Evakuierung befreit, vor allem aus gesundheitlichen Gründen; man unterrichtete sie in speziellen Sammelschulen in der Stadt. Von den 40.310 Verschickten wurden mehr als die Hälfte, nämlich 26.240 von Verwandten aufgenommen, die übrigen 14.070 lebten überwiegend in Pflegefamilien. Lediglich 1.800 Jungen und Mädchen fanden Platz in Lagern. (Die Angaben sind entnommen aus: Stuttgart im Zweiten Weltkrieg, hrsg. v. Marlene P. Hiller, 1989).

Unsere Oberschule Zuffenhausen wurde Anfang Dezember 1943 auf die Ostalb verlegt. Das Rektorat zog mit den Oberklassen nach Aalen, die übrigen Klassen wurden auf Essingen und Wasseralfingen verteilt. Die Schüler wurden in Privatfamilien untergebracht.

Auch an die Gemeinde Oberkochen war man herangetreten. Der Ort hatte damals etwas mehr als 2.000 Einwohner, aber er verfügte mit dem Bergheim, das kurz vor dem Krieg für die Hitlerjugend errichtet worden war, über eine Anlage, die für ein KLV-Lager wie geschaffen schien. Die Aufnahme von evakuierten Kindern konnte nicht abgelehnt werden, trotzdem dauerte es seine Zeit, bis alles für den Einzug der Schüler bereit war. Die für Oberkochen bestimmte Klasse wurde daher als letzte der Schule ausgelagert.

Im Januar 1944 traf unsere 1a mit dem Lehrer Eugen Neth in Oberkochen ein. Die 40 Buben, die nun mit Sack und Pack ins Bergheim polterten, waren zwischen elf und zwölf Jahre alt. Sie kamen aus den Stuttgarter Vororten Zuffenhausen und Stammheim oder aus der Nachbarstadt Kornwestheim. Für sie war das ehemalige HJ-Heim von nun an das KLV-Lager Wü/106. Warum man gerade uns ausgewählt hatte, weiß ich nicht. Es hing wohl mit der markanten Persönlichkeit unseres Klassenlehrers zusammen. Die Verantwortlichen brauchten in Oberkochen einen Mann, der, weitgehend auf sich allein gestellt, alle Fächer unterrichten konnte und sich von den Lausern nicht auf der Nase herumtanzen ließ, ihnen aber auch, gerade vor dem unerfreulichen Hintergrund der Evakuierung, einen Hauch von Nestwärme vermitteln konnte. Eugen Neth war damals 60 Jahre alt, aber unter allen Lehrern, die ich noch kennenlernte, war keiner, den ich mir an seine Stelle gewünscht hätte. Das würde heißen: ausgewählt hatte man den Lehrer Neth — wir waren eben seine Klasse. Erstkläßler, also im fünften Schuljahr. Darin mußte die Schulleitung keinen Nachteil sehen, im Gegenteil, die Kleinen waren sicher leichter zu bändigen als Fünft- oder Sechstkläßler.

Entlastet wurde der Lagerleiter durch den LMF, den Lagermannschaftsführer, den uns die Hitlerjugend zugeteilt hatte; die HJ war nach dem Willen der NSDAP für die »erzieherische Betreuung« der Lager zuständig. Doch im Lageralltag begegnete uns der LMF eher als Neths verlängerter Arm. Es war seine Trillerpfeife, die uns früh um sieben weckte. Es war sein kritisches Auge, das Betten, Schlafräume und Spinde inspizierte. Und er war es auch, der die mannigfachen »Dienste« organisierte, zu denen man reihum eingeteilt wurde. Die fegten Räume und Flure, karrten Lebensmittel heran und machten sich in allen Bereichen des Lagerlebens nützlich. Am beliebtesten war der Küchendienst, ganz einfach deshalb, weil sich die Kameraden gern in der Küche herumdrückten. Weniger beliebt war der Klodienst, er galt als niedere Arbeit und hatte den Charakter eines Strafdienstes.

Unserem umfangreichen Haushalt stand eine Wirtschaftsleiterin vor, und in der Küche sorgten vier junge Frauen dafür, daß wir jeden Tag drei Mahlzeiten bekamen.

Den meisten von uns fiel es nicht allzu schwer, sich im Lager einzuleben. Man gewöhnte sich daran, daß man ohne Mami zurechtkommen mußte. Man lernte, seine Falle so zu bauen, daß der LMF nichts zu beanstanden hatte, wie man überhaupt bemüht war, nicht unangenehm aufzufallen. Aber wir lebten auch mit dem Heimweh und der Sorge um die Angehörigen, die den Bomben ausgesetzt waren. Wenn wir von Angriffen auf Stuttgart erfuhren, fragte unser Lehrer jeden Tag, nachdem die Post ausgeteilt war, wer noch nichts von zu Hause gehört habe. Es konnte eine Woche und länger dauern, bis der letzte von uns Nachricht hatte. Und nicht immer waren es gute Nachrichten.

Nie habe ich diesen Bunten Nachmittag vergessen. Wir saßen im Speiseraum, unter uns ein Mitschüler, der seit ein paar Tagen wußte, daß seine Familie ausgebombt worden war. Plötzlich ging die Tür auf, seine Mutter kam herein, stürzte auf ihren Jungen zu und schloß ihn weinend in die Arme, als ob sie ihn erdrücken wollte. »Wir haben keine Heimat mehr!« rief sie verzweifelt. Die anderen saßen daneben wie die Ölgötzen. Jeder wußte, daß es morgen ihn und die Seinen treffen konnte.

Auch Oberkochen blieb nicht von Fliegeralarmen verschont, wohl aber von Angriffen. Für Lancaster-Bomben war der kleine Ort kein lohnendes Ziel, und das Zeitalter der Tiefflieger war noch nicht angebrochen. Wir saßen nachts nur ab und zu im Luftschutzkeller und warteten gelassen auf die Entwarnung. Bei Vorentwarnung durfte man den Keller verlassen, aber noch nicht zu Bett gehen. In klaren Nächten nahm uns Neth mit auf die Wiese hinter dem Haus und erklärte uns den Sternenhimmel. Und nie versäumte ich, meine Sehschärfe zu überprüfen, indem ich im Großen Bären das »Reiterle« suchte.

Morgens um acht saßen wir im Klassenzimmer. Wir hatten einen guten Lehrer, bei dem »man etwas lernte«. Um zwölf waren wir erschöpft, nicht durch Langeweile, sondern infolge Anspannung. Kein Wunder, daß alle sich erlöst fühlten, wenn der Ruf: »Dinner is ready!« erklang, was auf die Disziplin durchaus abträglich wirkte. Mehr als einmal mußte Neth daran erinnern, daß die Stunde erst vorbei sei, wenn er sie beendet habe, nicht etwa dann, wenn »irgendein Volksgenosse« verkünde, daß es was zu beißen gebe.

Nachmittags war im Klassenzimmer von zwei bis vier »Arbeitszeit«, wo wir, durch die Anwesenheit des Lehrers zu Ruhe und Ordnung genötigt, das erledigten, was daheim Hausaufgaben gewesen wären. Die berühmt-berüchtigte Frage: »Hast du Mathe gemacht?«, mit der man sich in späteren Zeiten morgens häufig begrüßte, habe ich in Oberkochen nie gehört.

Schön waren die langen Winterabende, die uns unser Lehrer mit Vorlesen verkürzte. Sozusagen als Gutenachtgeschichten lernten wir den »Rulaman«, die »Biene Maja« und das »Dschungelbuch« kennen, aber auch Mörikes »Stuttgarter Hutzelmännlein« und Richard von Volkmann-Leanders »Träumereien an französischen Kaminen«.

Siegfried Härer, Kornwestheim