Am 6. Oktober übergab mir Herr Josef Rosenberger das noch bewegliche Teilstück einer Lichtputzschere, das dessen Bruder Alfons in einem Humushaufen in der Schwörz gefunden hatte. Der Humushaufen hatte die oberste Schicht des Geländes gebildet und war vor dem Ausheben der Baugrube für einen Erweiterungsbau der Firma Röchling-Kaltwalzwerk beiseite geschoben worden. 2 Schüler der Dreißentalschule hatten dort bereits kleinere neuzeitliche Funde getätigt und mir gemeldet.

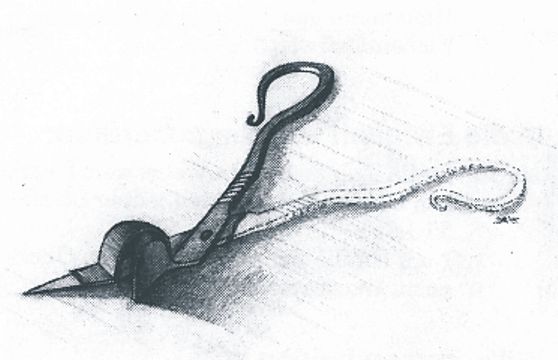

Das alte Haushaltsgerät ist aus einer nichtrostenden Legierung einfach gearbeitet und nur im Scherarmansatz durch 6 diagonal verlaufende manuell eingebrachte vertiefte Linien verziert. Der Griff ist aus einem sich verjüngenden Vierkant gebogen und am Ende gegenläufig geschwungen eingerollt. Gesamtlänge der Schere 15,5 cm, Höhe der Dochtkammer 1,7 cm. In der Zeichnung wurde versucht, den fehlenden Teil des Geräts zu ergänzen (gestrichelt).

Das Landesdenkmalamt (Dr. Arnold, Dr. Groß) teilt mit Schreiben vom 23.10. mit, daß das Gerät zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert, eher nicht so früh, einzustufen ist, das heißt, daß es zwischen 100 und 300 Jahre alt sein kann. Der Heimatverein wäre sehr daran interessiert zu erfahren, ob sich in Oberkochener Familienbesitz möglicherweise noch alte Lichtputzscheren befinden.

Was eine »Lichtputzschere« ist, wird nur noch unseren älteren Lesern geläufig sein. Deshalb sei an dieser Stelle die Erklärung des Begriffs aus dem großen Brockhaus gegeben:

Mit der Lichtputz-Schere, auch Lichtputze, Licht‑, Dochtschere, wurde der Docht der Kerze von Zeit zu Zeit gekürzt (Fachausdruck: schnäuzen), um eine gut leuchtende Flamme zu haben oder bei rußendem Ende schnelles Abbrennen zu vermeiden. Die Lichtputz-Schere ist schon im alten Testament bezeugt. Bis in das 15. Jh. wurden einfache Scheren verwendet; seit der 2. Hälfte des 16. Jh. ist im Scherenteil ein Kästchen, das den Docht, der früher herabfiel, aufnahm. Als Material wurde vorwiegend Bronze, Messing, Eisen, nach 1800 auch Stahl verwendet. Die langsamer brennenden Stearin- und Paraffinkerzen machten die Lichtputze-Schere überflüssig.

Eine über 80-jährige Tante erklärte mir, daß die Kerzen in alter Zeit aus Talg oder, wie man zu dem Talg auch sagte, Unschlitt, hergestellt wurden. (Natürlich auch aus Wachs).

Talg oder Unschnitt ist eine körnig feste gelbliche Fettmasse, die aus inneren Fettgeweben, u.a. von Rindern Speisefett, Seifen und Kerzen verwendet wurde. Eine andere Bezeichnung für Talg oder Unschlitt ist Inselt. Wachskerzen gibt es bis auf den heutigen Tag, und hin und wieder rußen sie bis auf den heutigen Tag, was vor allem an der unterschiedlichen Dochtqualität liegt. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde in England ein dünner praktisch nicht rußender Docht erfunden, der wesentlich mit dazu beitrug, daß die Lichtputzscheren nicht mehr benötigt wurden.

Frau Heidrun Heckmann, Archiv der Stadt Aalen, konnte aus einem Brauchtumslexikon noch zusätzliche Informationen besorgen, derzufolge die »Liechtputzer« in Uraltzeiten aus Holz sein konnten, was aus dem Sprichwort hervorgeht: »Man kan nicht aus iedem Holtz ein Abbrech oder Liechtputzer machen«. 2 weitere alte Redensarten weisen darauf hin, daß das Lichtputzen am Hofe oder in hochherrschaftlichen Häusern ein offenbar wenig angesehener Job war: »’s kommt kei Lichtputzer (auch Lichtputzscher) in Himmel«, oder »’s isch no nie e Lichtputzer in Himmel komme ausser es starb e Nägele (fehlt ein Nagel zum Aufhängen)«.

Ganz offensichtlich ekelte auch Goethe die Lichtputzerei an. Er dichtete: »Weiß nicht, was sie Besseres erfinden könnten, als wenn die Lichte ohne Putzen brennten.«

Erst der elektrische Strom löste das Problem.

Der Begriff »Lichtputzscher(e) hat noch eine 2. Bedeutung.

An der Hochzeit meiner Eltern (1932), so habe ich aus Erzählungen gespeichert, wurde eine »Lichtputzscher« (man sagte »Lichtbutschähr«) aufgeführt, etwa wie eine Moritat, deren Anfang ich behalten habe:

»Isch des net a Lichtbutschähr?« Alle: »Ja des isch a Lichtbutschähr.«

»Schneidet sie nicht kreuz und quer?« Alle: »Ja sie schneidet kreuz und quer.«

Meine Eltern hatten ihre »Hochzeitslichtbutschähr« lange aufbewahrt — irgendwann war sie verschwunden. Sie hatte aus einer langen, etwa 50 cm breiten, aus Stücken zusammengeklebten auf einen runden Stab aufgewickelten Papierrolle bestanden, auf der mindestens 30 Illustrationen in Einzelbildern hintereinander gemalt waren. Zu diesen Bildern gab es die entsprechende Anzahl auf das Hochzeitspaar zugeschneiderte Reime. Während die Rolle von 2 Personen immer weiter abgewickelt wurde, trug eine 3. Person die Verse vor. Nach jedem Vers sang die Hochzeitsgesellschaft auf die Melodie von »blüh im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland«, folgenden Refrain:

»Oh du liebe, oh du gute, oh du schöne Lichtbutschähr«.

Ich hatte mir nie einen Reim darauf machen können, was diese Art von Darbietung mit einer Lichtputzschere zu tun hat. Auch noch lebende Fröbelseminarkolleginnen meiner Mutter konnten nicht weiterhelfen. So war es wirklich aufschlußreich, in dem Brauchtumslexikon von Frau Heckmann zu lesen: »Auf der Fastnachtskneipe des Gymnasiums werden die Lehrer in der Lichtputzscher(e), einer gesungenen Kneipzeitung, durchgehechelt«, das heißt wohl, daß der Brauch, eine Lichtputzschere aufzuführen, insofern mit dem Haushaltsgerät zusammenhängt, als in der Pennälerzeitung und sicherlich auch in studentischen Kneipzeitungen, so wie dies heute noch in den »Abizeitungen« geschieht, die Kommilitonen und Lehrkräfte kreuz und quer mit der wenig angesehenen Betätigung des Lichtputzers, der mit dem Schmutz hantieren muß, in Verbindung gebracht und so durch den Dreck, später den Kakao, gezogen wurden. Positiv betrachtet konnte das bedeuten, daß durch das Abhandeln der Makel oder anderer Eigenheiten einer Person dieselbe auf diese aufmerksam gemacht wird und somit die Chance zur Läuterung hat — das heißt, daß sie an sich arbeiten und ihr Licht hernach wieder unverschmutzt leuchten lassen kann. *)

Das Boshafte der ursprünglichen Moritaten-Lichtputzschere (Moritaten sind Mordtaten, also Rühr- oder Schauergeschichten, von denen die Bänkelsänger des Mittelalters berichteten) mag zugunsten der Beschreibung der mehr positiven oder sonstwie erwähnenswerten oder unterhaltsamen Begebenheiten aus dem Leben der zukünftigen Ehegatten oder anderer besungener und bedichteter Personen gestrichen worden sein.

*) Möglicherweise hat auch der Begriff des »Zurechtstutzens« etwas mit lichtputzen und Lichtputzscher(e) zu tun, auch im übertragenen Sinn.

Dietrich Bantel