Durch freundliche Vermittlung von Frau Ursula Braun hat deren Bruder, Prof. Dr. phil. Hermann Braun, Bielefeld, der an der Kirchlichen Hochschule in Bethel einen Lehrstuhl für Philosophie innehat, den folgenden Bericht, dessen Fortsetzung als Bericht 252 in BuG vom 13.10. erscheinen wird, für den Heimatverein und die interessierten Bürger Oberkochens verfaßt.

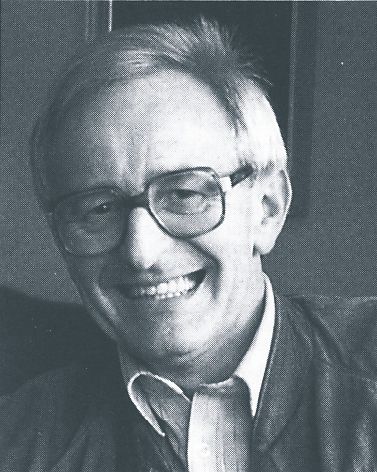

Hermann Braun, geb. 1932 und ab 1934 in der Aalener Straße 19, heute »Schillerhaus«, wohnhaft, studierte ab 1952 in Tübingen und Heidelberg Deutsch, Geschichte und Englisch, und promovierte dann in Philosophie. Seine Schwester Ursula, geboren 1937 in Oberkochen, wohnt hier. Die Eltern von Hermann und Ursula Braun sind das vielen Oberkochenern noch wohlbekannte Lehrerehepaar Braun, die das Gebäude Aalener Straße 19 bis 1965 bewohnten. Lehrer Gottlob Braun veröffentlichte viele naturkundliche Beiträge im Amtsblatt »Bürger und Gemeinde«. 1953 wurde Gottlob Braun Oberlehrer, 1954 Konrektor.

Prof. Hermann Braun hat seinen Beitrag unter den Titel gestellt:

Als die Aalener Straße noch Kirchgasse hieß

Erinnerungen an eine Kindheit im Haus Nr. 19

Wir veröffentlichen den Beitrag im Hinblick auf die Veranstaltung des Heimatvereins im Rahmen des Städtischen Programms »Senioren im Schillerhaus« am Donnerstag, 26. Oktober 1995, zu der wir schon heute herzlich einladen.

Als die Aalenerstraße noch Kirchgasse hieß

Erinnerungen an eine Kindheit im Haus Nr. 19

Nicht immer ist der Geburtsort, der im Personalausweis steht, auch unser Heimatort. Das Geburtsdatum ist für unser persönliches Erinnerungsvermögen unerreichbar. Es ist ein amtlicher Tatbestand, mit dem unser Leben für Andere beginnt. Das erinnerte Leben fängt später an.

In meinem Fall um das Jahr 1935 in Oberkochen. Anno 1932 in Freudenstadt geboren, bin ich objektiv ein Schwarzwälder. Meiner persönlichen Erfahrung nach aber ist meine Heimat die Ostalb und ich fühle mich als Oberkochener. Bei alltäglichen Vorlieben und Bedürfnissen, die sich unwillkürlich einstellen, bin ich allerdings — im Sinne jener doppelten Herkunft — ein Zwitterwesen. Wenn es ums Essen geht, entscheide ich mich gerne für Schwarzwälder Schinken, wenn es ums Trinken geht, frage ich nach einem Rotwein aus dem Remstal. Und beide Genüsse empfinde ich immer als eine besondere Wohltat.

Die ersten Bilder, die ich beim Zurücktasten in meine frühe Kindheit zu erreichen vermag, sind aber allein mit dem heutigen Schillerhaus verbunden. Die Erinnerung bietet ja keine Chronik der Ereignisse, sie läuft nicht wie ein Film ab. Es sind einzelne, mehr oder weniger prägnante Bilder, die uns einfallen und die wir rückblickend ergänzen.

Ich berichte, was mir gegenwärtig ist.

Ich sehe mich zuerst am Fenster im ersten Stock, über der Haustür. Unter dem Fenster stand immer ein Stuhl. Meine Mutter hatte die Gewohnheit, sich mit dem Strickzeug oder einem Buch dorthin zu setzen, wenn sie mit der Hausarbeit fertig war — und wenn ich wollte, nahm sie mich hoch und ließ mich hinausschauen.

Der Blick nach draußen auf die Straße und auf die Nachbarhäuser war vergnüglich, oft aufregend, nie langweilig. Ich weiß noch, wie ich mit Mühe und dem Fußschemel als Zwischenstation, allein auf den Stuhl zu kommen versuchte. Um das Fenster zu erreichen, mußte ich auf dem Stuhl knien. Schräg gegenüber lag die Werkstatt vom Wagner Holz. Man konnte von unserem Fenster aus beobachten, wie allmählich ein großer Leiterwagen entstand, der für die Landarbeit mit einem Ochsengespann gebraucht wurde. Eigenhändig, im Ein-Mann-Betrieb, stellte er die Einzelteile her. In seiner Werkstatt befanden sich eine Band- und eine Kreissäge, beide von einem alten Elektromotor über eine Transmissionsanlage angetrieben. Mit diesen Maschinen schnitt er die Hölzer grob zu. Ihre endgültige Form gab er ihnen mit dem Beil. Als Schulkind habe ich viele freie Nachmittage in seiner Werkstatt zugebracht und staunend verfolgt, mit welcher Geschicklichkeit er seine Beile zu handhaben verstand.

An Festtagen gab es vom Fenster aus die Umzüge von Vereinen zu sehen, mit Blasmusik, an Fronleichnam die große Prozession.

Oft ging der Kikeriki-Hans unten auf der Straße vorbei, eines der Alt-Oberkochener Originale. Er hatte den Spitznamen bekommen wegen seiner hohen Stimme, die sich schrill überschlug, wenn er von den Kindern gehänselt wurde. Sein weibliches Gegenstück war die Pauline, die stets mehrere Röcke übereinander trug und der die Kinder nachriefen: »Pauline, die Hos guckt vor!« Worauf sie vorwurfsvoll das Unrecht hinausschrie, das ihr widerfuhr: »I han doch gar koina an!« Das Fenster war für mich das, was für die Kinder heut der Bildschirm ist — eine Art von Lokal-Fernsehen, mit dem Vorzug freilich, daß es den Blick nicht auf Bilder, sondern auf das wirkliche Geschehen freigab. Der Übergang vom Zuschauen zum Mitmachen war jederzeit möglich und brachte Zuwachs an Erfahrung. So wollte ich einmal, auf der Straße spielend, die Pauline freundlich grüßen. Sie reagierte wütend und ich war zutiefst erschrocken. In vielen Jahren an das Spottritual gewohnt, war sie nicht in der Lage, den Gruß eines Kindes unbefangen aufzunehmen oder gar zu erwidern — es konnte in ihren Augen nur eine höhnische Variante sein, die eine entsprechend aggressive Antwort verdiente. Meine Mutter verließ öfter den Fensterplatz, provoziert durch das, was zu sehen war. Gelegentlich ermahnte sie den Nachbarn Winter, seine Ochsen gründlicher zu putzen, wenn sie an ihren Hinterteilen schwarz-grün Verkrustetes erspähte. Die Ochsen blickten daraufhin gleichmütig drein wie immer. Der Bauer sah kurz auf und grummelte etwas vor sich hin: mißmutig, aber nicht ohne Respekt.

Ende der dreißiger, Anfang der vierziger Jahre, als meine Schwester Ursula (geboren 1937) in entsprechendem Alter war, mußten wir uns den Fensterplatz teilen. An schulfreien Vormittagen war das konfliktvoll. Wir beide drängten ans Fenster, um auf die Briefträgern, Frau Wingert, zu warten, die mit ihrem zweirädrigen Karren den Gang durchs Dorf machte. Seine eisenbeschlagenen Holzräder hörte man schon von weitem auf dem Straßenpflaster rattern. Was für eine Enttäuschung, wenn der Wagen nicht haltmachte. Was für eine Spannung, wenn die Holzgriffe mit den eisernen Schutzbügeln auf das Pflaster niedergingen und der Wagen mit einem schleifenden Geräusch zum Stehen kam. Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, wenn Frau Wingert den Deckel vom Paketkasten aufhob, der wie eine Truhe auf Rädern aussah. Ein Paket von der Großmutter oder dem Patenonkel aus Bad Cannstatt womöglich? »Sie hat aufgemacht — sie kommt …«!

Was mir bis heute nachgeht, sind die Bilder, die Gerüche, die Töne aus der Weihnachtszeit: die erleuchteten Fenster am gegenüberliegenden Hause der Familie Hug — das Schattenspiel auf den Vorhängen ließ die Vorbereitungen auf den Heiligen Abend erahnen — und im Schnee das Knirschen von Stiefeln, dazwischen ein Kling, Glöckchen, Klingelingeling … Es waren Knecht Ruprecht mit der Rute und der Heilige Nikolaus mit dem Bischofsstab. Wenn ich mich auf diese Erinnerung konzentriere, ist es, als könnte ich die Schneeluft spüren, die durchs offene Fenster kam und das aufgeregte Schwanken zwischen der Sorge um Bestrafung durch den Knecht und der Vorfreude auf die Bescherung durch den Nikolaus.

Ungefähr gleich weit zurück wie diese Situationen am Fenster reicht ein Bild aus dem Wohnungsinneren. Aufgeregt und fahrig halte ich mich an den weißen Gitterstäben meines Kinderbettes fest. Die Vorhänge am Schlafzimmerfenster, das auf der Giebelseite zum Bauern Winter hin gelegen ist, sind halb zugezogen. Rechts neben der Tür sehe ich den schmiedeeisernen Ofen. Die untere Heizklappe ist rötlich getönt von der Hitze. Auf dem Ofen steht die Wasserkanne mit ihrem geschwungenen Schnabel. Über mein Bett beugt sich Schwester Aspedia, mit bürgerlichem Namen Walpurga Maurer, von allen nur »D’Schwestr« genannt. Ein Arzt wurde damals im Dorf nur in äußersten Notfällen gerufen. In der Diagnose durch Erfahrung sicher, vertraut mit den familiären Umständen ihrer Patienten und mit einem reichen Repertoire von Hausmitteln und Medikamenten, die sie in langen Jahren der Krankenpflege erprobt hatte, war die Schwester akademisch erworbener ärztlicher Kunstfertigkeit mehr als gleichwertig. Die kalten Umschläge, die sie mir anlegte, senkten das Fieber. Meine Mutter war beruhigt. Im Hinausgehen hörte ich die Schwester sagen: »Machen sie nachher nochmal Umschläge und legen Sie im Ofen nichts mehr nach«.

Nichts mehr nachlegen! Dabei wird mir bewußt, wie der Tagesablauf durch die mit Heizen verbundene Arbeit bestimmt war — nicht nur im Herbst und Winter. Jeden Morgen war in der Küche der Herd anzuheizen. Neben dem Herd stand die große Holzkiste mit Zwischenwand. Auf der linken Seite die Späne zum Anfeuern, auf der rechten die Scheite und Briketts fürs Dauerfeuer. Rechts auf dem Herd war der Warmwasserbehälter, der nach unten, schwärzlich verrußt, ins offene Feuer hineinragte. Die Öffnungen auf der Herdplatte, mit den konzentrischen Eisenringen, die mit einem Haken herauszunehmen oder einzusetzen waren, je nach der Größe der Kochtöpfe. Auf dem Stiegenabsatz zum Dachboden hinauf stand eine Badewanne. Am Wochenende wurde sie in die Küche heruntergeholt und mit dem auf dem Herd bereiteten heißen Wasser nach und nach aufgefüllt.

Prof. Dr. phil. Hermann Braun