Am Dienstag, 13.6.1995, fand, wie in beiden Tageszeitungen berichtet, in Unterkochen die Einweihung eines »archäologischen Rundgangs zwischen vorgeschichtlichen und mittelalterlichen Befestigungen« zum Stichwort »Kocherburg« statt.

Wir Oberkochener, das sei neidlos eingeräumt, sind uns durchaus klar darüber, daß unsere Oberkochener Geschichte aktenkundlich erst mit der bislang ältesten urkundlichen Erwähnung im Jahr 1337 beginnt. Vor diesem Zeitpunkt wird in den Urkunden nur ein Ort namens »Kochen« erwähnt. Die unter diesem Namen zusammengefaßten Siedlungen im oberen Kochertal sind in den Ellwanger Klosterakten immerhin noch weitere 200 Jahre bis ins Jahr 1136 zurückverfolgbar.

Zwar konnten vom LDA in Oberkochen anläßlich der Freilegung von 95 alamannischen Gräbern aus dem 6. u. 7. nachchristlichen Jahrhundert auf dem Grundstück Stelzenmüller in der Frühlingsstraße auch 2 Pfostengruben nachgewiesen werden, die möglicherweise zu einem frühchristlichen Kultbau gehörten — der Beweis hierfür konnte leider nicht erbracht werden: Er liegt, wie Dr. Stork vom LDA in seinem vielbeachteten Vortrag zur Oberkochener Alamannenzeit, ebenfalls am 13.6.95 im Schillerhaus bemerkte, unter der Straßendecke.

Fest steht jedenfalls, daß das Zentrum dieser Kochen-Siedlungen Unter-, nicht Oberkochen war, mit Urkirchen, die mit großer Sicherheit längst vor der Gründung des Ellwanger Klosters im Jahr 764 existierten.

Die Geschichte Oberkochens ist zu diesem Zeitpunkt, und noch lange danach, eng an die Unterkochens angebunden. (Bekannt ist, daß der südliche Teil Oberkochens zum Königsbronner Kloster gehörte).

Im Gegensatz zu Oberkochen, wo bis jetzt noch keine frühgeschichtlichen Bauwerke nachgewiesen werden konnten, gibt es auf der Unterkochener Gemarkung eine prähistorische und eine mittelalterliche Kocherburg.

Dietrich Bantel

In dem druckfrischen Führer zu dem archäologischen Rundgang, der von der Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichte in Württemberg und Hohenzollern e. V. Stuttgart in Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Forstamt Aalen 1995 (Texte Dr. Krause und Dr. Schneider, LDA) verfaßt wurde und auf die Initiative von OFR Ulmer vom Staatl. Forstamt zurückgeht, ist die Geschichte kurz so dargestellt:

Zur Geschichte der prähistorischen Kocherburg

Ihre ehemals mächtigen Befestigungsanlagen befanden sich in einer hervorragenden strategischen Lage hoch über dem Tal des Roten Kochers an einem wichtigen Verkehrsweg, der von Nord nach Süd durch die östliche Schwäbische Alb führte. Die reichen Eisenerzvorkommen (Bohnerz, Eisenschwarten) des Härtsfeldes und des Albuchs haben während der Hallstatt- und Laténezeit seit dem 6. Jahrhundert vor Christus zu einer intensiven Besiedlung dieses Raumes geführt, wovon zahlreiche Grabhügelnekropolen, Wallanlagen von ehemaligen Befestigungen und keltische Viereckschanzen Zeugnis sind.

Unsere Kenntnisse der prähistorischen Geschichte der Kocherburg sind gering und beruhen auf Grabungen im Bereich des inneren, mächtigen Walles, an dem F. Hertlein im Jahre 1913 und H. Zürn 1957/58 Ausgrabungen durchführten. Die Hochfläche ist bislang unerforscht, und wir wissen nicht, in welchem Umfang der Innenraum besiedelt und mit Häusern bestanden war.

Die Grabungen haben gezeigt, daß es bereits eine Besiedlung an der Wende vom 3. zum 2. Jahrtausend während der Frühen Bronzezeit gegeben hat. Die Mehrzahl der Scherbenfunde datieren die »Hauptsiedeltätigkeiten« vielleicht in die späte Hallstattzeit und vor allem in die frühe Laténezeit (5./4. Jh. v. Chr.).

Die Wallanlagen

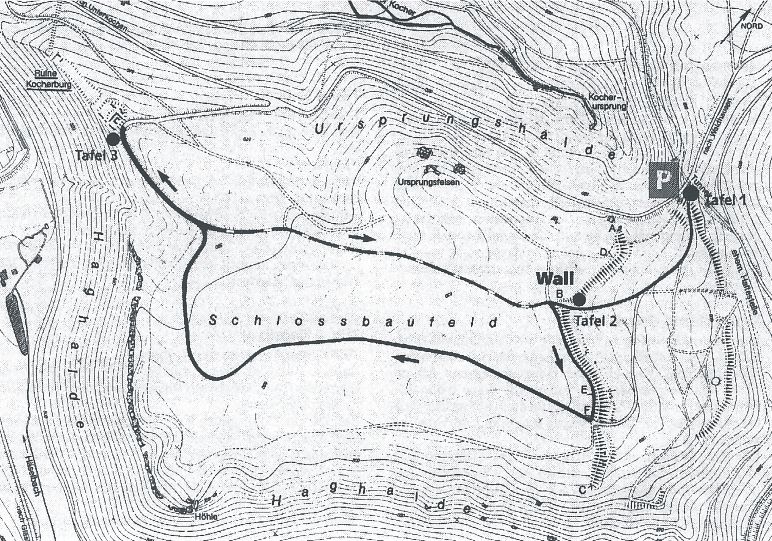

Auf drei Seiten besitzt das Hochplateau einen natürlichen Schutz durch die steil abfallenden Hänge. Lediglich im Nordosten zur Hochfläche des Härtsfeldes hin wurde der flach ansteigende Hang des »Wallenteiches« durch zwei gestaffelt angelegte Befestigungen gesichert, die sich heute in unterschiedlichen Wällen erhalten haben. Der äußere, am unteren Rand gelegene Vorwall, erstreckt sich über eine Länge von 366 m und ist noch bis zu 1 m Höhe erhalten. Da hier keine Grabungen durchgeführt wurden, ist über Alter und Art der Befestigung nichts bekannt.

Der etwa 250 m westlich und 40 m höher gelegene Hauptwall nutzt geschickt die Hangkante der 630-Meter-Höhenlinie und präsentiert sich dem Besucher als ein imposantes Bauwerk mit einer Länge von etwa 424 m und einer erhaltenen Höhe von 2 bis 3 m. Davor sind als Geländemulde noch die Reste des ehemals vorgelagerten Grabens erkennbar. Die Grabungsergebnisse und ihre Interpretation werden auf der 2. Tafel vor dem alten Zugang zur Innenfläche erläutert.