Im alten Ortskern Oberkochens ragen zwei Kirchtürme empor. Sie zeugen davon, daß in der Gemeinde am Ursprung des Schwarzen Kochers schon seit der Reformationszeit die katholische und die evangelische Konfession gleichzeitig anzutreffen waren. Neben der größeren und älteren katholischen Schwester nimmt sich das evangelische Gotteshaus eher bescheiden aus. Beide Kirchen erheben sich auf dem Areal, auf welchem auch schon mindestens jeweils eine Vorgängerin stand. Die evangelische Kirche im alten Ortskern verlor 1968 ihre Funktion als Gotteshaus, nachdem am 3. Advent 1968 die moderne Versöhnungskirche in der Nähe des neuen Oberkochener Stadtzentrums eingeweiht worden war. Daraufhin blieb das Schicksal der nunmehr »alten« evangelischen Kirche mehrere Jahre lang ungewiß. Verschiedene Pläne — von der Verwendung als Lagerhalle bis zur Einrichtung der Stadtbibliothek oder gar dem Abbruch — bewegten die Gemüter. Schließlich setzte sich die letztgenannte Variante als beste Lösung durch, und es zog wieder geistig-musikalisches Leben in den Sakralbau ein. Die Stadtbibliothek, die in den Erdgeschoßräumen des Rathauses aus allen Nähten gequollen war, bekam auf diese Weise einen sehr stilvollen neuen Standort. Der äußere Gesamteindruck der alten evangelischen Kirche als wichtiges städtebauliches Element blieb fast unverändert erhalten. Innen schuf eine teilweise eingezogene Zwischendecke großzügige Stellflächen für die zahlreich vorhandenen Bücher.

Diese Zwischendecke greift — bewußt oder unbewußt — eine ganz alte bauliche Tradition der evangelischen Kirche in Oberkochen auf. Schon der erste — im Jahre 1583 bezogene — evangelische Bau verfügte über eine solche Zwischendecke, und auch diese diente in gewissem Sinne zur Vergrößerung der Stellflächen. Allerdings war damals nicht an zahlreiche Bücher, sondern an die Tische, Schränke und Betten der pfarrherrlichen Familie gedacht. Diese Zwischendecke ersetzte nämlich den Bau eines separaten Pfarr- und Schulhauses für die arme evangelische Gemeinde, die in dieser Zeit etwa 250 Personen in 30 Häusern umfaßte.

Von Anfang an wurde der bauliche Zustand der Kirche beklagt. Eine Mängelliste aus dem Jahre 1747 gibt beredt Auskunft:

»1. In der Kirchen hat man wegen Anwachsen der Gemeinde ettliche Stühle nöttig, in deme oft, sonderlich bey Weibern, 14 Persohnen in einem Stuhl (= Kirchenbank) stehen sollen, der nur 8 faßt.

2. Das Dach sollte mit einer Rinne versehen seyn, das Nicht bey jedem Regen die Sacristey voll Wässer, und die ganze Seitenmauer verderben würde.

3. In der Wohn- und Studierstuben mangeln neue Fenster, weil bey Winden kein Licht auf den Tisch, und im Winter keine Wärme ohne gefährliches starkes Feuer zu erhalten (ist).

4. Die Kamine sind schadhaft, und die Küche in Gefahr in die Kirche hinunterzubrechen.

5. Der Boden in der Wohnstuben, und unter dem Dach ist so elend, daß man dort kaum gehen, und hier nur mit größtem Schaden die wenige Frucht von dem ohnehin kostbarn Güthle aufheben kann.

6. Der Keller ist fast immer voll Wasser, da doch mit wenigem ein Dohl könnte gemacht werden.

7. An dem bei der Kirche liegenden Kirchhof sollte ein kurze Maur geführt seyn weil der hölzerne Zaun stets verrissen (ist), und alles Ungezüfer hinein läuft.«

Der Grund für die ständige Feuchtigkeit in Kirche lag darin, daß sich der Fußboden etwa einen Meter unterhalb des Straßeniveaus befand.

Zur Kirche selbst gehöre eine nicht beheizbare Sakristei mit direkter Verbindung zur Kanzel, die auf der linken Seite lag. Im Kirchenraum befand sich gegenüber der Kanzel eine kleine Orgel. Im Gottesdienst saßen die Männer links, die Frauen rechts. Eine Empore fehlte, da sich im zweiten Stock der Kirche die Pfarrwohnung befand. Zu dieser gehörten außer der Küche drei heizbare Zimmer und wenige nicht heizbare Kammern. Natürlich gab es kein fließendes Wasser — wenn man vom nahe vorbeieilenden Kocher absieht. Trotzdem hatte gerade in der Pfarrküche die ständige Feuchtigkeit dem Holz der Kirchendecke so sehr geschadet, daß in der Mitte des 19. Jahrhunderts die tragenden Balken morsch und faul geworden waren, sich Risse zeigten und die Kirche renoviert werden mußte.

Den Abschluß des Gotteshauses nach oben bildete ein Satteldach, das einen kleinen Reiter trug. Diese geldsparende Konstruktion stand in der Tradition schlichter zisterziensischer Kirchenbauten — die evangelische Kirchengemeinde Oberkochen begann ja als Filiale des Zisterzienserklosters Königsbronn. 1825 erweiterte die Kirchengemeinde den Dachreiter zu einem kleinen Holzturm, der drei Glocken aufnahm, aber nicht mit einer Turmuhr ausgestattet wurde.

Neben der Kirche stand eine kleine Scheuer, die zur Pfarrwohnung gehörte. In dieser Scheuer befand sich ein Viehstall und ein kleiner, im Frühjahr oft vom Schmelzwasser überschwemmter Kellerraum. Ein Schweine- und ein Geflügelstall, ein Holzschuppen, eine Waschküche und ein lange Zeit nicht funktionierender Backofen rundeten das kirchliche Anwesen baulich ab. Nach 1870 entschloß sich die evangelische Gemeinde zu einem Kirchenneubau an der alten Stelle. Sie riß das Gotteshaus von 1583 ab und errichtete auf dessen Grundmauern ein neues, das am 3. Oktober 1875 seiner Bestimmung übergeben wurde. Gleichzeitig entstand auch ein separates Pfarrhaus.

Diese zweite evangelische Kirche glich ihrer Vorgängerin in vielen Punkten. Auch sie wies wieder einen Dachreiter ohne Turmuhr auf, allerdings wichen die Nebengebäude der alten Kirche einem gepflasterten Platz. Auch sie blieb ohne Wasseranschluß. Eine erste Heizung erhielt sie nachträglich im Jahre 1895.

Zum Einzug in das neue Gotteshaus mußten die noch keine 20 Jahre alten Glocken durch neue ersetzt werden. Aber auch dieses neue Geläute blieb nicht sehr lange erhalten. Im Ersten Weltkrieg wurden zwei der drei Glocken wegen des Metalls vom Staat eingezogen. Die 1921 wieder ergänzten Glocken erlitten im Zweiten Weltkrieg das gleiche Schicksal wie ihre Vorgängerinnen. Nachdem 1949 die Dreistimmigkeit durch großzügige Spenden wieder hergestellt war, kam die Idee auf, noch eine vierte, große und schwere Glocke anzuschaffen. Weil es wegen der Baustatik Unsicherheiten gab, mußte ein Fachmann hinzugezogen werden. Dieser stellte fest, daß der kleine Turm die Last von vier Glocken halten könne, wenn man ihn mit einigen Stahlstreben verstärke. Nachdem das geschehen war, bestellte die Gemeinde die vierte Glocke. Viele Schaulustige wollten miterleben, wie das vierstimmige Geläute zum ersten Mal zu hören war. Die Glocken mußten damals noch von Hand, also mit dem Glockenseil, in Bewegung gesetzt werden. Wahrscheinlich zog man am Tage der Einweihung besonders kräftig an den Seilen. Es läßt sich leicht der große Schreck vorstellen, der durch die Reihen der Schaulustigen ging, als plötzlich mit dem Erklingen der Glocken auch das gesamte Kirchendach in Bewegung geriet. Augenzeugen berichteten, das Dach habe sich mit den schweren Glocken hin- und herbewegt. 1950 verbot das Gewerbeaufsichtsamt das Glockenläuten unter diesen Voraussetzungen. Damit blieben nur zwei Möglichkeiten: entweder die große Glocke nicht mehr zu benützen, oder einen stabileren Turm zu bauen. Die Gemeinde entschied sich für den Kirchturm, der dann 1951/52 direkt neben der Kirche entstand; er blieb ebenfalls ohne Turmuhr.

Pfarrer Hornberger (1827 — 1834 ev. Seelsorger in Oberkochen) hatte konstatiert: »Die auf dem Turm der Katholischen Kirche im Ort befindliche Kirchenuhr macht eine solche für die evangelische Kirche entbehrlich.« — Und dabei blieb es.

Der letzte grundlegende Eingriff vor dem Umbau zur Stadtbibliothek (1980÷81) erfolgte 1955 anläßlich einer Innenrenovierung, die unter Aufsicht von Ernst Warmer stand. Der Künstler fertigte dabei auch das Altarbild »Christi Verklärung«, das heute die Versöhnungskirche schmückt. Die Gottesdienstbesucher konnten im Kirchenschiff auf 2 mal 11 Bänken Platz nehmen.

Über dem zur Straße gelegenen Eingang und auf der linken Seite befand sich eine Empore, vorne rechts erhob sich die Kanzel. Genau über der Eingangstür stand auf der Empore eine Orgel aus der Fertigung der Gebrüder Link aus Giengen (1875), die acht Register aufwies und die um 1937 einen elektrischen Motor für den Blasebalg erhielt. Zuvor mußten der Mesner und seine Frau als Orgeltreter für die nötige Luft sorgen. Eine weitere technische Neuerung hielt 1956 Einzug: ab Pfingsten diesen Jahres ersetzte ein elektrisches Läutwerk das kräftige Ziehen an den Glockenseilen, wenn geläutet werden sollte.

Dr. Christhard Schrenk

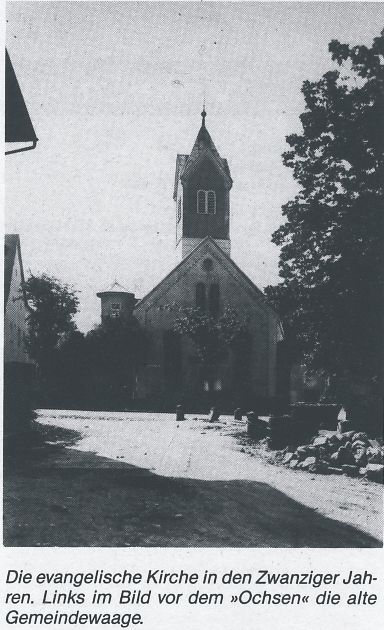

Richtigstellung zu unserem Foto von der alten evangelischen Kirche im Bericht vom 1.7.88 (Nr. 24), BuG Seite 542:

Das Foto wurde versehentlich falsch datiert. Die Aufnahme wurde im Jahr 1949 von Herrn Rudolf Kristen auf Glasplatte gemacht. Die Originalplatte ist noch vorhanden.

Dietrich Bantel