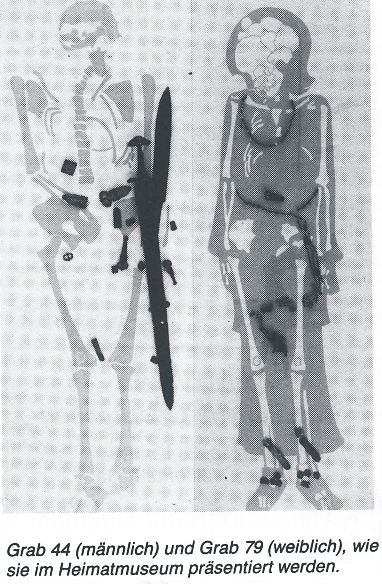

Das Landesdenkmalamt hat Wort gehalten: 2 Stunden vor dem Besuch des Oberkochener und des Königsbronner Gemeinderats im Heimatmuseum am Freitag, 18.11.94, ist nun auch »Alamo« im Museum eingetroffen und hat seinen Platz neben »Alama« in der großen Grabvitrine im Raum 3 eingenommen.

Den Hertransport von der LDA-Restaurierungs-Werkstätte in Schwäbisch Gmünd hat in dankenswerter Weise wieder unser Mitglied Manfred Kaufmann übernommen.

In der Werkstätte hatten wir zuvor noch miterlebt, wie die hervorragend präparierten Grabbeigaben auf die Plexiglasplatte über der Planumszeichnung aufgebracht und fixiert wurden.

Unsere Begeisterung und unsere Bewunderung — aber auch die der 3 Mitarbeiter des LDA — über die herrlich geschmückten Gürtelbeschläge und Waffen und die Qualität anderer Grabbeigaben war grenzenlos. Der Gedanke, daß Künstler-Handwerker vor über 1300 Jahren im sogenannten »finsteren Mittelalter« in der Lage waren, Gebrauchsgegenstände in so faszinierender Weise zu schmücken, nötigte uns große Ehrfurcht ab. Unser Respekt galt gleichermaßen dem Restaurierungsteam des LDA unter der Leitung von Herrn Blumer, die diese Kleinodien der Handwerkskunst nach einer so langen Zeit so herrlich restauriert haben, daß man nicht glauben wollte, daß sie so lange Zeit im Boden gelegen hatten. Die Hauptarbeit hat wiederum Frau Gasteiger geleistet.

»Aller Wahrscheinlichkeit nach gehörte der Tote der oberen Schicht des damaligen Oberkochen, dem sogenannten Ortsadel, an«, — so Herr Blumer vom LDA Schwäbisch Gmünd. Ob er noch Heide war oder bereits Christ, läßt sich schwer beurteilen — es dürfte jedoch das erstere zutreffen. Die Christianisierung des alamannischen Oberkochen fand zwischen 600 und 700 n. Chr. statt, — der alemannische Friedhof mit an die 1000 Gräbern entstand in der Zeit zwischen 500 und 700 n. Chr. Herr Blumer teilte uns auf unsere Frage mit, daß die Schwäbisch Gmünder Restaurierungwerkstätte des LDA mit 3 Fachkräften, darunter Herrn Blumer persönlich, Frau Gasteiger und einer weiteren Kraft, zusammen über 1000 Arbeitsstunden allein mit der Aufbereitung der beiden Oberkochener Gräber 79 und 44 geleistet haben, auch in Form von Überstunden, damit der Termin eingehalten werden konnte.

Frau Gasteiger fuhr wiederum als fachliche Assistenz mit nach Oberkochen. Sie wird uns in absehbarer Zeit einen fachlichen Bericht über die beiden Gräber übersenden, den wir an dieser Stelle veröffentlichen werden.

Zum Grab 44:

Laut der vorläufigen röntgenologischen Beschreibung wurden für Oberkochen restauriert:

1 kleine Eisenschnalle

in Gips: 1 Spatha mit Scheidenresten (Langschwert, ca. 90 cm lang)

1 Sax (Kurzschwert)

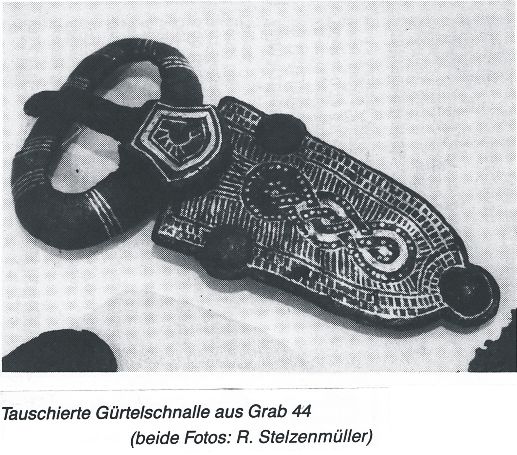

1 dreiteilige tauschierte Gürtelgarnitur Nr. 294

1 Eisenteil (Messer?)

Schwertgehänge mit Bronzebeschlägen

2 kl. Schnallen

2 größere Schnallen mit 2 Viereckbeschlägen

1 Riemenzunge

1 Beschlag ohne Schnalle mit 1 Viereckbeschlag

Wir möchten heute die Gürtelschnalle beschreiben. Sie ist aus Eisen, welches völlig korrodiert ist, durch das neue Plasmaverfahren jedoch hervorragend präpariert werden konnte. Die hellen für die germanische Kunst typischen abstrakten Ornamente sind Silberdrähte, die in zuvor in die Eisenschnalle eingebrachte Gravuren eingehämmert wurden. Diese Technik nennt man »Tauschieren«.

Das »Lexikon der Kunst« erklärt diese Technik wie folgt:

Tauschieren, (ital. tausia von arab. tausija = Verzierung, Färbung), Einlegen von Metallen in Metalle, eine Technik zur ornamentalen Verzierung von Metallgegenständen, die schon bei den Ägyptern angewendet wurde. Beim Tauschieren wird das kontrastreiche Nebeneinander von Metallen verschiedener Farben als schmückendes Element genutzt. Neben dem natürlichen farblichen Kontrast einzelner Metalle, wie z.B. Gold und Silber, Kupfer und Eisen, Kupfer und Zinn (in unserem Fall Silber und Eisen) kann der farbliche Gegensatz durch chemische Behandlung erhöht werden. Neben dem Farbkontrast muß beim Tauschieren der unterschiedliche Härtegrad der Metalle berücksichtigt werden. In den härten Metallgrund wird das weichere Metall eingeschlagen. Beim Flachtauschieren wird der Metallgrund mit Meißel, Stichel oder Feile aufgerauht. Dünne Drähte und Bleche, oft aus Gold oder Silber, werden — entsprechend der Vorzeichnung auf Metall aufgehämmert und haften auf dem rauhen Grund. Solider im Verfahren ist die Aufbereitung des Metallgrundes (wie in unserem Fall) durch eine schwalbenschwanzförmige, sich nach unten verbreiternde Nut, in die das weichere, kontrastierende Metall eingeschlagen wird. Nach dem Einhämmern kann das tauschierte Motiv mit dem Grund eben gefeilt oder geschliffen werden. Gelegentlich bleibt das eingehämmerte Weichmetall auch reliefhaft stehen.«

Der heute bekannteste Schmuck, der in Tauschiertechnik hergestellt wird, ist der berühmte Toledo-Schmuck. Unser herzlicher Dank, den wir nicht nur namens des Heimatvereins, sondern auch namens aller Bürger unserer Stadt aussprechen, gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Restaurierwerkstätte des LDA in Schwäbisch Gmünd, sowie Herrn Dr. Ingo Stork und Herrn Präsident Prof. Dr. Planck vom LDA Stuttgart. Wir freuen uns, wenn sie sich gelegentlich davon überzeugen, daß die schönen archäologischen Stücke würdig untergebracht wurden.

Dietrich Bantel